دراسة نقديّة لأركان نظرية لكسنبرغ

لكسنبرغ -السيرة العلميَّة- | 22

ثالثًا: نقد آراء لكسنبرغ المطروحة عن لغة القرآن والخطِّ العربيّ | 33

أولاً: رأي لكسنبرغ في القراءة والفهم الخاطئ للقرآن عند المسلمين | 83

1 - التعابير التي قُرئت قراءةً خاطئة | 83

2 - التعابير التي فُهمت وتُرجمت بنحو خاطئ | 85

ثانيًا: نقد آراء لكسنبرغ المطروحة في القراءة والفهم الخاطئ للقرآن عند المسلمين | 102

1 - نقد منهجيَّة لكسنبرغ | 103

2 - النقد على أساس المعاجم | 109

3 - النقد على أساس تراث الأدب الجاهليّ | 117

4 - النقد على أساس السياق القرآنيّ | 132

5 - النقد على أساس التراث الروائيّ | 135

أ- معاني مفردات الآية ٦٤ من سورة الإسراء | 137

6 - الانتقادات الموجَّهة إلى لكسنبرغ من قِبَل المستشرقين | 154

المصادر والمراجع العربيّة | 174

المصادر والمراجع الفارسيَّة | 192

مقدّمة المركز 11

مقدّمة المؤلِّف15

المدخل22

الفصل الأول

دراسة نقديّة لأركان نظرية لكسنبرغ

لكسنبرغ -السيرة العلميَّة-22

أولاً: لغة القرآن29

ثانيًا: الخطّ العربيّ31

ثالثًا: نقد آراء لكسنبرغ المطروحة عن لغة القرآن والخطِّ العربيّ33

1 - لغة أهل مكَّة33

أ. الآراميَّة القديمة35

ب. الآراميَّة الغربيَّة35

ج ـ الآراميَّة الشرقيَّة37

2 - المسيحيَّة في مكَّة42

3 - لغة القرآن49

4 - الخطّ العربيّ 54

أ- الرأي التقليديّ60

ب- رأي لكسنبرغ64

ج- الرأي الحديث66

5 - مسألة الإعجام74

الفصل الثاني

دراسة نقديّة لفهم لكسنبرغ

أولاً: رأي لكسنبرغ في القراءة والفهم الخاطئ للقرآن عند المسلمين83

1 - التعابير التي قُرئت قراءةً خاطئة83

2- التعابير التي فُهمت وتُرجمت بنحو خاطئ85

ثانيًا: نقد آراء لكسنبرغ المطروحة في القراءة والفهم الخاطئ للقرآن عند المسلمين102

1 - نقد منهجيَّة لكسنبرغ103

2 - النقد على أساس المعاجم109

3 - النقد على أساس تراث الأدب الجاهليّ117

4 - النقد على أساس السياق القرآنيّ132

5 - النقد على أساس التراث الروائيّ135

أ- معاني مفردات الآية ٦٤ من سورة الإسراء 137

ب - الحور العين139

6 - الانتقادات الموجَّهة إلى لكسنبرغ من قِبَل المستشرقين154

8 - نقد مصادر البحث159

خاتمة161

الملحقات164

المصادر والمراجع174

المصادر والمراجع العربيّة174

المصادر والمراجع الفارسيَّة192

المصادر والمراجع الإنكليزيَّة194

المصادر والمراجع الألمانيَّة204

إلى أهل بيت النبوَّة، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة، ومهبط الوحي، الحفظة لسرِّ الله، والخزنة لعلمه، والمستودع لحكمته، والتراجمة لوحيه، الأئمَّة الدعاة، والقادة الهداة، والسادة الولاة، الذين قرنهم الله بکتابه العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذين جعلهم رسوله أحد الثقلين اللذين أودعهما في أمَّته، عليهم أفضل الصلاة والسلام.

(9)بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله ربّ العالمين، وسلام على المبعوث رحمةً للعالمين سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد بن عبد الله وعلى آله الأطهار الميامين...

قال الله -تعالى- في كتاب العزيز: (إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) . تكشف هذه الآية عن أنّ الله -تعالى- هو الذي اختار اللغة العربيّة لتكون لغةً لكتابه الخاتم لرسالاته؛ لما لذلك من دخالةً في ضبط أسرار آياته وإيصال حقائقه ومعارفه من دون تحريف أو اضطراب أو التباس أو تشويه...؛ فقضى الله -تعالى- تنزيل حقائق كتابه الكريم ومعارفه العالية والسامية بقالب اللفظ العربيّ؛ لتقريبها إلى الأذهان والأفهام، ولتكون قابلةً للتعقّل والتأمّل، بأسلوب فاق حدود القدرة البشريّة في الفصاحة والبلاغة والبيان والتعبير... فالقرآن الكريم معجز كلّه باختلاف اللحاظات والجهات، وأبعاد إعجازه أعلى من أن تحصيها العقول، أو أن تدرك كنهها الأفهام. ومن أبعاد إعجاز القرآن فصاحته وبلاغته وبيانه، حيث تحدّى بها العرب الذين بلغوا مبلغاً لم يذكره التاريخ لواحدة من الأمم المتقدّمة عليهم أو المتأخّرة عنهم، ووطئوا موطئاً لم تطأه أقدام غيرهم في هذا المضمار، فتحدّاهم به، ثمّ تدرّج معهم في التحدّي إلى حدّ أن يأتوا بحديث من مثل القرآن الكريم! وبعد أن طال بهم الأمد، لم يجيبوه إلا بالعجز!

وقد جذبت لغة القرآن الكريم المستشرقين في فترة مبكِّرة من دراستهم للقرآن الكريم، فأبدى بعضهم الانبهار بها، وادّعى الأكثر تأثّرها بلغات الحضارات المحيطة بشبه الجزيرة العربيّة، وبالأدبيّات اللغويّة للكتب السماويّة السابقة على القرآن، وكذلك بأدبيّات أشعار الجاهليّة، وقد عاود المستشرقون المعاصرون تظهير هذه الادّعاءات بأساليب وأدوات عصريّة؛ فظهرت نظريّات معاصرة في مجال دراسة لغة القرآن الكريم تنطلق من البحث اللغويّ في فقه اللغة التاريخيّ وفقه اللغة المقارن بين اللغة العربيّة (لغة القرآن) وغيرها من اللغات السامية السائدة في الشرق (بلاد الشام والرافدين وشبه الجزيرة العربيّة) قبل نزول القرآن، ومن هذه النظريّات ما طرحه كريستوف لكسنبرغ من أنّ القرآن يحتوي على الكثير من المفردات الغامضة وغير القابلة للتفسير، حتّى أنّ العلماء المسلمين وجدوا صعوبةً بالغةً في توجيه بعض الفقرات لناحية إعراب معناها!!! مدّعيًا أنّ القرآن كُتِبَ بمزيج من العربيّة والسريانيّة (اللغة السوريّة الآراميّة القديمة المنطوقة والمكتوبة والسائدة في كلّ منطقة الشرق الأوسط إلى بداية القرن السابع الميلاديّ)؛ ولهذا أثره البالغ في تفسير القرآن!!! وقد لاقت نظريّة لكسنبرغ رواجاً وإعجابًا من قِبَل بعض الأكاديميّين، في حين وجد آخرون في تطبيقاته التفسيريّة انحيازًا وانتقائيّة للتفسير الذي يخدم طرحه! فأثار كتابه الذي ضمّنه نظريّته في لغة القرآن جدلًا عالميًّا في فقه اللغة التاريخيّ وفقه اللغة المقارن للغة العربيّة مع اللغات الساميّة السائدة قبل نزول القرآن في الشرق الأوسط، وقد لَقِي هذا الكتاب تغطية كبيرة في وسائل الإعلام الرئيسة وبشكل غير معتاد لكتاب في فقه اللغة التاريخيّ والمقارن (الفيلولوجيا)، وأُقيمت عن نظريّته مؤتمرات عالميّة عدّة؛ منها: ما أقامه الألماني فيسنشافتسكولغ (معهد الدراسات المتقدّمة) في برلين في سنة ٢٠٠٤م، ومؤتمر آخر أقيم سنة ٢٠٠٥م في جامعة نوتردام بعنوان (نحو قراءة جديدة للقرآن)؛ بحيث جمع عددًا من الذين أبدوا قبولًا بأسلوب لكسنبرغ، وآخرين قدّموا مقاربات نقديّة لنظريّته.

وأمام هذا الواقع، ومن منطلق الحرص على القرآن الكريم ولغته العربيّة التي

(12)ارتضاها الوحي لتكون مدخلًا لفهم صحيح وسليم للقرآن، كان من الضروري بذل الجهود العلميّة والبحثيّة لمناقشة هذه النظريّة ونقدها.

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا من الجهود العلميّة المبذولة من قبل المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، ضمن مشروع القرآن في الدراسات الغربيّة؛ وهو جهد عملي بحثيّ مميّز أنجزه الباحث الإيرانيّ أميرحسين فراستي بإشراف الدكتور محمود كريمي الأستاذ المشارك في كليّة الإلهيات والدراسات الإسلامية في جامعة الإمام الصادق عليهالسلام في العاصمة الإيرانية طهران، تناول فيه بالدراسة والتحليل والنقد كتاب «القراءة السريانيَّة-الآراميَّة للقرآن» للمستشرق الألمانيّ كريستوف لكسنبرغ الذي بذل فيه مساعيه ـ كما يدَّعي كاتبه ـ في تقديم رؤيةٍ حديثةٍ في لغة القرآن الكريم وطريقة فهمها. ويتمحور الكتاب حول إثبات أنَّ لغة القرآن الكريم ليست عربيَّةً محضة، بل فيه مفردات من اللغة السريانيَّة تسبَّبت في صعوبة فهمه لدى المسلمين، إلى جانب الأخطاء التي ارتكبها الكتّاب، والتي أدَّت إلى عدم التماسك والاتِّساق في نصوصه الشريفة. ورأيه هذا ناجمٌ عن الاعتقاد بأصلٍ سريانيّ للقرآن، وهو رأيٌ لا يخلو من التعسُّف والتسرُّع، وفيه تغاضٍ عن حقائق جمَّة؛ فإنَّ بيانات علم الآثار وتصريحات علماء الساميَّات تعارضُ التاريخ الذي صنعه لكسنبرغ لمكَّة وأهلها، وكذلك التراث الروائيّ الإسلاميّ والشعر والأدب الجاهليّ زاخر بالشواهد المتعدِّدة التي ترفض دعاويه بشأن مفردات القرآن. هذا، مضافًا إلى استخدامه الخاطئ للمنهج الفيلولوجيّ الذي وظَّفه بشكلٍ منحاز في إثبات نظريَّته، فضلًا عن السياق القرآنيّ الذي لا يتناسب مع ما ادّعاه.

نرجو أن يقدِّم هذا الكتاب فائدة علميّة وبحثيّة مرجوّة للباحثين في نقد النظريّات الاستشراقيّة المعاصرة في لغة القرآن الكريم، ولا سيّما نقد نظريّة كريستوف لكسنبرغ في هذا المجال.

(13)

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد شهد الاستشراق في سبعينيَّات القرن العشرين تحوُّلًا جذريًّا في مجال دراسات القرآن الكريم، على أثر انقسام المستشرقين إلى مدرستين ذواتَي اتِّجاهين مختلفين؛ سُمِّيَت المدرسة الأولى بـ«التقليديَّة»، والثانية بـ«التنقيحيَّة».

وما يميِّز المدرسة الثانية، والتي من روادها «وانسبرو» و«كرون» و«لولينغ» و«كوك»، هو أنَّها -خلافًا للأولى التي تقصر أبحاثها على المصادر الإسلاميَّة ـ تحلِّل التراث الإسلاميّ موظِّفةً منهجَ نقد المصادر، مضافًا إلى الاعتماد على مصادر غير عربيَّة، مثل: نتائج علم الآثار، وعلم الكتابات القديمة، وعلم المسكوكات. ويعمد هذا الاتِّجاه إلى إثارة الشكّ في صحَّة التاريخ الإسلاميّ، ويعتمد -بصورة صريحة أو ضمنيَّة- على فرضيَّات «جولدتسيهر»، الذي كان يرى

أنَّ الحديث [النبويّ] هو حصيلة التطوُّر الدينيّ والتاريخيّ والاجتماعيّ للإسلام في القرنين الأوَّلَيْن للهجرة، وعلى هذا الأساس فلا قيمة له في معرفة التاريخ الذي يدَّعيه، أيْ العصر النبويّ، بل للزمن الذي وُضع فيه، أيْ العصرَيْن الأمويّ والعبَّاسيّ. ويفضي هذا الاتِّجاه إلى القول بأنَّ القرآن ليس نتاجًا بشريًّا وحسب، بل اكتمل في فترة القرنين الأوَّلَيْن للهجرة، ومن هذا المنطلق يكترث بإعادة بناء نصِّ القرآن. لكن ما لبث أصحاب هذا الاتِّجاه أن تلقوا ردود فعلٍ قاسيةٍ وانتقاداتٍ لاذعةٍ من قبَل أغلبيَّة المستشرقين الذين رفضوا نظريَّاتهم؛ ما أدَّى إلى صمتهم لمدَّة سنوات.

ولعلَّ عودة هذا الاتِّجاه إلى الحياة من جديد مرهونةٌ بمؤسَّسة ألمانيَّة عنونت نفسها بـ«الإنارة» (Inârah)، تنويهًا بعصر التنوير الأوروبيّ الذي يمتاز برفض الطبيعة الإلهيَّة للكتاب المقدَّس، واستبدال القصص والخرافات والوحي بالعقلانيَّة، وهي تحاول تطبيق الاتِّجاه نفسه على الإسلام والقرآن. ومن أبرز الباحثين فيها: «كارل هاينتس أوليك» -مؤسِّسها ورئيس التحرير لعدد من منشوراتها- وكذلك «كريستوف لكسنبرغ»، مؤلِّف كتاب «القراءة السريانيَّة-الآراميَّة للقرآن: مساهمة في فكِّ شفرة لغة القرآن»، وهما كسائر المتعاونين مع تلك المؤسَّسة تتمحور مؤلَّفاتهم -نتيجةً لاعتقادهم بأنَّ الإسلام كان في البداية نوعًا من المسيحيَّة، وما زال

كذلك حتَّى نهاية القرن الأوَّل للهجرة- حول إثبات أصل مسيحيّ للإسلام.

تركِّز هذه الدراسة على كتاب لكسنبرغ المشار إليه آنفًا، والذي أثار ضجَّة بين المستشرقين والمسلمين لدى انتشاره للمرَّة الأولى باللغة الألمانيَّة عام ٢٠٠٠م. ثم نُقل إلى اللغة الإنكليزيَّة عام ٢٠٠٧م، مع إضافات من المؤلِّف نفسه، وهي النسخة التي اعتمدنا عليها هنا.

يشدِّد لكسنبرغ في كتابه هذا على مسألة الكلمات الدخيلة في القرآن الكريم، ويدَّعي تعديل فهمها على أساس منهجه الخاصّ، وذلك بعد إنكاره أهمِّيَّة المصادر الإسلاميَّة في فهم القرآن على الإطلاق. ويمتاز هذا الكتاب عن أمثاله في توظيف مؤلِّفه منهجًا فيلولوجيًّا في إثبات ما كان أسلافه -أمثال: «كارل فُلرز» و«ألفونس مينغانا»- بصدد إثباته.

وحريٌّ بالذكر أنَّ مسألة الكلمات الدخيلة في القرآن الكريم مسألةٌ قديمة قِدَمَ تاريخ القرآن، وقد اختلف فيها العلماء المسلمون بُعَيْد جمع القرآن. فبينما أنكر بعضهم وجود الكلمات المعرَّبة في القرآن الكريم؛ تمسُّكًا بقوله -تعالى-: (وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ)، أثبتها آخرون؛ مفسِّرين عبارة «بلسانٍ عربيٍّ» في قوله -تعالى- بـ«الواضح البيِّن» الذي جيء بوصف «مبين» لتوكيده؛ ولهذا عكف فريقٌ منهم على تدوين معاجم وتأليف كتب تضمٌّ هذه الألفاظ الدخيلة في العربيَّة.

ومن أقدم هذه الكتابات ما جُمع من أجوبةِ عبد الله بن عبَّاس على أسئلةٍ طرحها نافع الأزرق الخارجيّ، وما كتبه الجواليقي وسمَّاه «المعرب من الكلام الأعجميّ»، وتبعه كثيرون ممَّن لا تتَّسع هذه المقدّمة لذكر أسمائهم.

وليس المسلمون وحدهم من اهتمّ بهذه المسألة، بل كانت موضع اهتمام غيرهم -أيضًا-، حتَّى أقبل بعضهم على تأليف كتبٍ تحوي عددًا كبيرًا من هذه الألفاظ. ومن أشهر هذه الكتب ما ألَّفه القسِّيس المسيحيّ آرثر جفري، بعنوان: «الكلمات الدخيلة في القرآن»، والذي ضمَّنه أكثر من ثلاثمئة مفردة قرآنيَّة، رادًّا أصلها إلى خارج بيئة الإسلام. هذا، وعلى الرغم من اهتمام المسلمين وغيرهم بهذه المسألة، ولكن ثمَّة بونًا شاسعًا في رؤيتهما إلى هذه الكلمات، يكمن في استنتاج المستشرقين من التقارض اللغويّ أصولًا غير إلهيَّة للقرآن، مفترِضِين التوراة والإنجيل مصدَرَيْن له.

واستمرَّ هذا الاتِّجاه الاستشراقيّ فترة طويلة من الزمن حتَّى أكل عليه الدهر وشرب في ثلاثينيَّات القرن العشرين، إلى أنْ جاء المستشرق البلغاريّ «لولينغ» ليُحييَ بدعةً قد أُميتت، في كتابه: «القرآن الأصليّ» بحثًا عن جذورٍ مسيحيَّة للقرآن. ثمَّ ظهر بعده «لكسنبرغ» مطوِّرًا عناصر فرضيَّات «لولينغ»، ومؤكِّدا على نظريَّات علم اللسانيَّات، في كتابه الصادر سنة ٢٠٠٠م، والذي اختلفت الآراء -تأييدًا ومعارضةً- حول فكرته البديعة التي ادَّعاها فيه بشأن القرآن، والمتمثِّلة في أنَّ جزءًا كبيرًا منه هو باللغة السريانيَّة.

ومن أهمّ دعاوى هذا المستشرق، هو أنَّ بعض كلمات القرآن قُرئت أو فُهمت بنحو خاطئ؛ بسبب عدم تطوُّر الخطِّ العربيّ في زمن رسول الله صلىاللهعليهوآله، أو عدم كتابة

النقاط في رسم القرآن، وكذلك يعتبر الخطَّ السريانيّ أصلًا للخطِّ العربيّ، ولغةَ أهلِ مكَّة -أيْ مخاطبي القرآن- مزيجاً من العربيَّة والآراميَّة، قاصدًا السريانيَّة تحديدًا؛ وذلك للتواجد الحاشد للنصارى فيها. ومن هذا المنطلق بدأ بتعديل مفردات القرآن الكريم وتعابيره، وإيجاد الموافقة بينها وبين المعتقدات المسيحيَّة، مستدلًّا بأنَّها ليست بالعربيَّة، بل باللغة السريانيَّة.

أمَّا كتابه «القراءة السريانيَّة ـ الآراميَّة للقرآن»، فهو يتألَّف من ثمانية عشر فصلًا، بدءًا من المقدِّمة (الفصل الأوَّل) ووصولًا إلى الخلاصة (الفصل الثامن عشر)، وبعد أن يعرِّف مصادرَ بحثه في الفصل الثاني ومنهجيّته في الفصل الثالث، يعبِّر عن رأيه في الفصل الرابع في أصل الخطّ العربيّ ومشاكله التي أدَّت إلى أخطاء جمَّة ـ حسب دعواه ـ في قراءة القرآن وفهمه، ثمّ يشير في الفصل الخامس -وهو قصيرٌ جدًّا ـ إلى النقل الشفاهيّ أو الكتبيّ للقرآن منذ العصر النبويّ حتَّى عصر الخلفاء، وبينما يدَّعي عجز التراث الإسلاميّ عن تحديد زمن التعديل النهائيّ لقراءة القرآن، ويقدّر ذلك بفترة تربو على ثلاثمئة عام، تجده يُلفت الأنظار في الفصل السادس إلى الروايات الدالَّة على اختلاف الصحابة في قراءة القرآن، وفي الوقت ذاته تأكيد رسول الله صلىاللهعليهوآله على صحَّة جميع القراءات؛ تمهيدًا للفصل السابع، الذي ينوِّه فيه إلى مسألة القراءات السبعة للقرآن، وهنالك يربط بين هذه الأحرف السبعة والمصوِّتات السبعة في الخطّ السطرنجيلي (السريانيّ الشرقيّ)، وليناقشَ بعض الأحرف والمصوِّتات العربيَّة مثل «ي/ﱝ/ئ/ا/ة»، ويضرب أمثلةً من تعديلاتٍ أجراها على قراءة القرآن وفهمه، مشدِّدًا على خلط القرآن بين قواعد الكتابة العربيَّة والسريانيَّة كثيرًا، وعلى صمت النبيّ صلىاللهعليهوآله في الإجابة على السؤال عن تأويل القرآن، وفي الفصل الثامن يشير إلى الصعاب التي واجهها مترجمو القرآن إلى اللغات الأوروبيَّة، وتصريحهم بغموض جملة من المفردات والتعابير القرآنيَّة؛ ليخوض بعدها ـ تدريجيًّا ـ في نقد عربيَّة لغة القرآن، مفسِّرًا إعجازه -في الفصل التاسع- باستحالة فهم تفاصيله على الإنسان، ومنطلقًا في الفصل العاشر من مفردة «القرآن» نفسها، مدَّعيًا أنَّها مأخوذة من كلمة «ܩܪܝܢܐ» السريانيَّة التي تعني

(19)«كتاب قراءة النصوص المقدَّسة» (Lectionary)، متَّخذًا من ذلك دليلًا على إثبات تأثُّر القرآن بها، بل اقتباسه من الكتاب المقدَّس -أي العهدين القديم والجديد- وليس مستقلًّا عنهما. هذا، ويُعالج في الفصل الحادي عشر بعض الآيات التي تدلّ على نزول القرآن بلسانٍ عربيٍّ مبين، بينما يتشبَّث بأدلَّة -يسمِّيها بالفيلولوجيَّة- يسعى من خلالها إلى إثبات أنَّ لغة القرآن مختلفةٌ تمامًا عمَّا سُمِّي لاحقًا -أيْ بعد قرنين من الهجرة- بالعربيَّة الكلاسيكيَّة؛ إذ هي لغة الكتاب المقدَّس نفسها، ثمّ فُصِّلِت (يعني -كما يزعم لكسنبرغ تُرجمت) إلى العربيَّة. وبعد ذلك يتناول في الفصل الثاني عشر -بإسهابٍ- نماذج من المفردات والتعابير القرآنيَّة التي يزعم لها أصولًا سريانيَّة، وقد أدَّت قراءتها بوصفها ألفاظًا ذات أصول عربيَّة إلى عدم فهمها الصائب لدى المفسِّرين المسلمين، فيحاول تصحيح قراءتها، إلى جانب تقديم فهمٍ جديدٍ منها، مستدلًّا بتوظيف منهجه الفيلولوجيّ في لغة القرآن. كذلك يناقش في الفصل الثالث عشر اقتباس العربيَّة من النحو السريانيّ، ويشير إلى أمثلة في القرآن، ثمَّ يعالج في الفصل الرابع عشر آيتين من القرآن، يدَّعي قراءتهما الخاطئة في ما مضى من الزمان. ثمَّ يقدِّم في الفصل الخامس عشر دراسةً عن مدلول الحور العين، أثارت جدلًا واسعًا، حيث عبَّر فيها عن فهمه الغريب لهذا التعبير وهؤلاء الكائنات، معقِّبًا بالبحث عن الغِلمان (أو الولدان المخلَّدون)، مستنتجًا في الأخير أنَّ المفسِّرين المسلمين كانوا غافلين عن العناصر المسيحيَّة في الجنَّة التي يصوِّرها القرآن. ويختتم الكتاب بتفسيره الجديد لسورتَي الكوثر والعلق، فيبذل جهده في إيجاد الموافقة بين مضامينهما والمعتقدات المسيحيَّة التي اعتنقها السريان.

أمَّا هذا الكتاب الذي بين أيديكم، فيتناول أهمّ دعاوى لكسنبرغ في مجال لغة القرآن والخطّ العربيّ، ويعالج دعاويه الواردة في الفصلين الرابع عشر والخامس عشر من كتابه أنموذجًا؛ محاولًا الإجابة على الأسئلة الآتية:

1- ما هي أهمّ دعاوى لكسنبرغ وأدلَّته في إثبات نظريَّته عن القرآن؟

2- هل تتلائم نتائج الكتاب مع التراث الإسلاميّ؟

(20)3- هل هذه النتائج مدعومة بمنهج علم اللسانيَّات، وهل كان المؤلِّف مصيبًا في توظيف هذا المنهج أو لا؟

ويتألَّف الكتاب من فصلين رئيسين؛ هما:

- الفصل الأوَّل: تطرّق فيه الباحث إلى أركان نظريَّة لكسنبرغ، مع الاستفادة من معطيات علم الآثار ونتائجه وما قاله المستشرقون وعلماء الساميَّات عن تاريخ العرب قبل الإسلام؛ لتقويم مدى صحَّة ما ادَّعاه لكسنبرغ عن تاريخ مكَّة وأصل الخطّ العربيّ.

- الفصل الثاني: يدرس فيه الباحث أنموذجين من تعديلات لكسنبرغ على قراءة القرآن وفهمه، وسيأتي التوضيح لاختيارهما. وقد قُدِّمت في هذا الفصل أدلَّة من التراث الروائيّ الإسلاميّ، وكذلك من تفاسير العلماء المسلمين، إلى جانب أشعار العرب في الجاهليَّة، مضافًا إلى دراسة فيلولوجيَّة لبعض مفردات القرآن، فضلًا عن آراء المستشرقين في مزاعم لكسنبرغ والردّ عليها.

وفي الختام، أقدِّم جزيل الشكر والامتنان والتقدير والاحترام للمركز الإسلاميّ للدراسات الاستراتيجيَّة-فرع بيروت؛ لموافقتهم على نشر هذه الدراسة، ثمَّ خالص شكري لأستاذي الغالي الدكتور محمود كريمي الذي أشرف على هذه الدراسة، وأرشدني إلى النهج القويم في إنجازها، كما أشكر الأستاذ الدكتور نهاد حسن حجي الشمري، الذي زوَّدني بجملةٍ من الكتب النافعة عن أصل الخطِّ العربيّ وتاريخه. وأرجو من الله-سبحانه وتعالى- أن يتقبَّل هذه الدراسة المتواضعة، ويجعلها توعيةً للأمَّة الإسلاميَّة، وصيانةً لهم من تضليل المستشرقين وأعداء الدين.

«كريستوف لكسنبرغ» (Christoph Luxenberg) هو الاسم المستعار لمستشرقٍ ألمانيٍّ لا يزال اسمه الحقيقيّ مجهولًا. ويرى رضوان السيِّد أنَّه مسيحيٌّ لبنانيّ الأصل يتخفَّى تحت هذا الاسم المستعار؛ لأسبابٍ أمنيَّةٍ، وأنَّ بعض أصدقائه المسلمين نصحه بأن يستخدم اسمًا مستعارًا؛ كيلا تقتله جماعة متطرِّفة قبل أن يُحكم عليه بما حُكم على سلمان رشدي، ويخمِّن السيِّد أنَّ اسمه الحقيقيّ هو «أفرام ملكي»، من دون أن يقدِّم دليلًا على ذلك. أمَّا «استينبرك»، فيحتمل أنَّه من الهنود السريان، الذين يتقنون السريانيَّة، باعتبارها لغتهم العباديَّة.

هذا، وتستند دراسة لكسنبرغ -حسب ما وصل إليه «بڤرينغ»- إلى مؤلَّفات القسّ اللبنانيّ جوزيف قزِّي، مؤلِّف كتابَي «نبيّ الرحمة» و«قسّ ونبيّ»، وهو الذي يرى للقرآن أصلًا سريانيًّا، واصطنع له تاريخًا لا يعرفه غيره.

وتشير المعلومات المنشورة في الصحف إلى أنَّ لكسنبرغ هو أستاذٌ للُّغات الساميَّة في جامعة ألمانيَّة، لكنَّ البروفيسور «فرانسوا دوبلوا» يرى أنَّه رجل يتقن اللغة العربيَّة العاميَّة، ولديه فهم مقبول بالعربيَّة القديمة، وبجانبهما يستطيع قراءة

اللغة السريانيَّة؛ ليستخدمَ معاجمها، ولكنَّه يجهل منهجيَّة اللغويات الساميَّة المقارنة. ثمَّ إنَّ رسالة لكسنبرغ للدكتوراه تُعنى بمخطوطٍ سريانيٍّ يعود تاريخه إلى القرنين الثامن والتاسع للميلاد، وقد كشف هو نفسه عن أسراره بعد مقارنته باليونانيَّة الأصيلة، فكان الطريق الذي أوصله إلى المنهجيَّة التي وظَّفها في ما بعد لفهم ملابسات القرآن.

وقد برز الاهتمام بكتاب لكسنبرغ، تحديدًا بعد أحداث ١١ سبتمبر، حيث سلَّطت الصحف الضوء عليه كثيرًا؛ نظرًا إلى ربط الرأي العامّ بين فكرة لوكسنبرغ في كتابه عن الحور العين -التي وُعد الشهداء بها في الآخرة- وبين البيان الصادر عن مختطفي الطائرة في تلك الأحداث.

وللكسنبرغ ـ أيضًا ـ مقالات في مجال لغة القرآن، منها:

1- مقالة بعنوان: «عيد الميلاد (كريسماس) في القرآن»؛ نشرها في كتاب «أبحاث عن الإسلام تكريمًا لأنطوان موصلي»، عام ٢٠٠٤م.

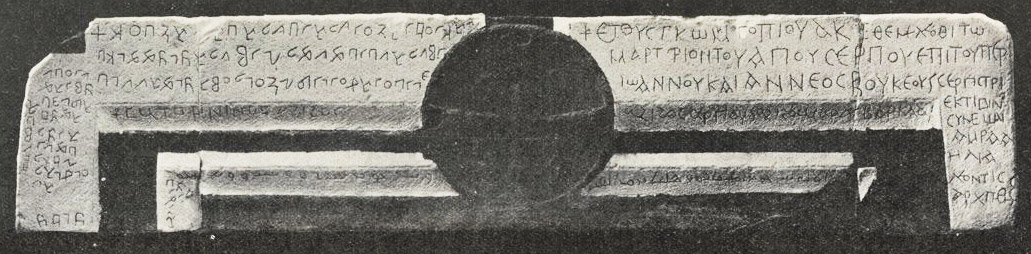

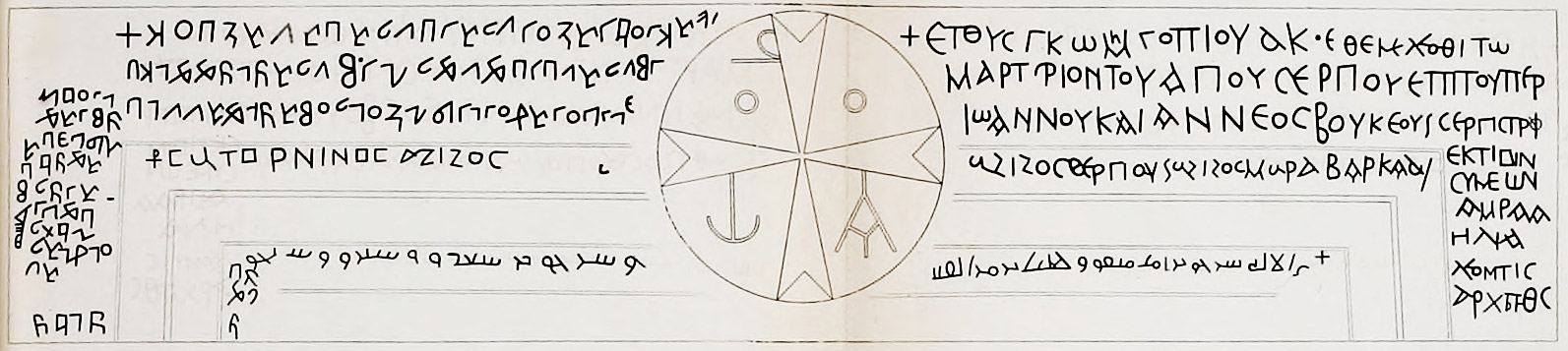

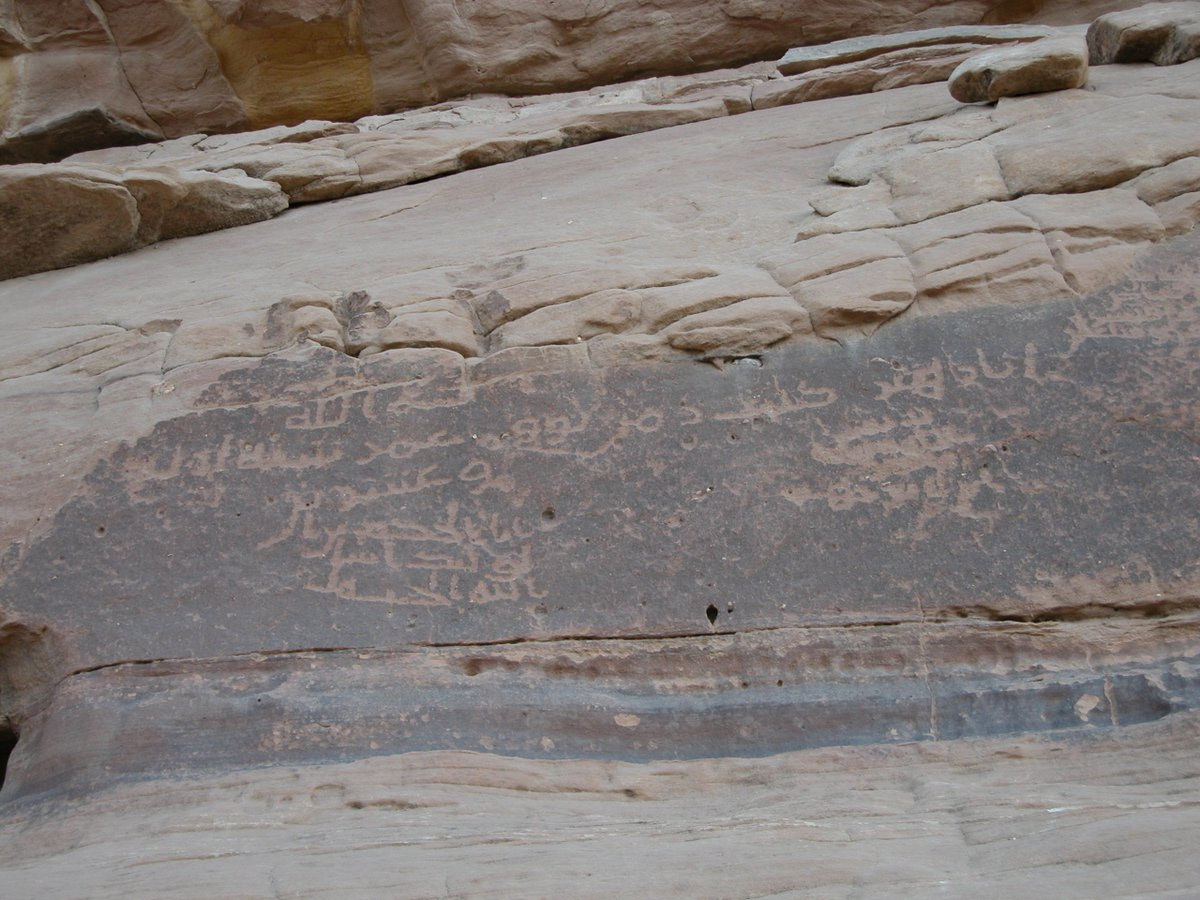

2- مقالة بعنوان: «ترجمة جديدة لنقش قبَّة الصخرة في أورشليم»؛ نشرها في كتاب «الأصول المظلمة: بحث جديد عن أصل الإسلام وتاريخه المبكر»، عام ٢٠٠٥م. وتُعدّ هذه المقالة محاولة جديدة لقراءة نقش قبَّة الصخرة من منظارٍ لغويٍّ تاريخيٍّ، على أساس المنهج الذي أبدعه لأوَّل مرَّة في كتابه «القراءة السريانيَّة-الآراميَّة للقرآن». وما يميِّز هذه الترجمة هو أنَّ المؤلِّف يرى اسم «محمَّد صلىاللهعليهوآله » الوارد في هذا النقش صفةً تنعت عيسى بن مريم عليهالسلام ، خلافًا للرؤية التقليديَّة التي تراه اسمَ علَمٍ لرسول الإسلام صلىاللهعليهوآله .

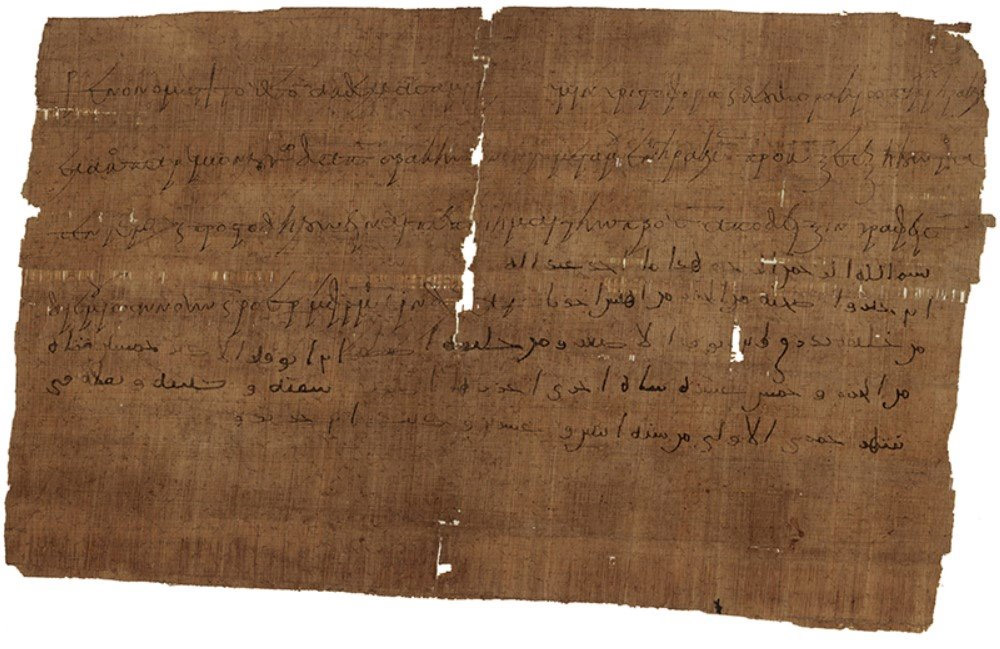

3- مقالة بعنوان: «بقايا الحروف السريانيَّة الآراميَّة في المخطوطات القرآنيَّة المبكرة في الأسلوبين الحجازيّ والكوفيّ»، نشرها في كتاب «الإسلام المبكر: إعادة بناء تاريخيَّة نقديَّة مبنيَّة على مصادر تفسيريَّة»، عام ٢٠٠٧م. وفيه يردِّد المؤلِّف دعواه المذكورة في مقدِّمة كتابه «القراءة السريانيَّة-الآراميَّة للقرآن»، من أنَّ القرآن هو أوَّل كتابٍ عربيٍّ، لكنَّه لم يكن مكتوبًا بالخطِّ العربيّ الذي نعرفه، بل بالخطّ الكرشونيّ (كتابة العربيَّة بالخطّ السريانيّ). ويزيد عليه أنَّه: من المحتمل أنَّ مصحف حفصة الذي أحرقه عثمان بعد جمع القرآن كان مكتوبًا بالخطِّ الكرشونيّ. ومن ثم يَعِد بتقديم أدلَّة أكثر استيعابًا في مؤلَّفاته المقبلة.

4- مقالة بعنوان: «الطقس السريانيّ والحروف الملغّزة في القرآن: دراسة ليتورجيَّة مقارنة»، نشرها في كتاب «الإضاءة: القرنين الأوَّلين من الهجرة»، عام ٢٠٠٨م. يتناول فيها مسألة الحروف المقطَّعة، ويدَّعي أنَّه حلَّ اللغز الذي أرهق العلماء لعشرات القرون، مستعينًا بالتراث المسيحيّ السريانيّ؛ لأنَّ هذه الحروف آراميَّة الأصل، ما يؤكِّد -بحسب زعمه- ضرورة معرفة اللغة الآراميَّة في فهم القرآن، وإعادة بناء نصِّه الذي قُرئ وفُسِّر بشكلٍ خاطئ.

5- مقالة بعنوان: «لا غزوةَ بدر: عن الحروف السريانيَّة في المخطوطات القرآنيَّة المبكرة»؛ نشرها في كتاب «من القرآن إلى الإسلام: كتابات حول تاريخ الإسلام المبكر والقرآن» عام ٢٠٠٩م. يرى فيها أنَّ الآية (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) قُرِئت خاطئة، والصحيح هو «بعذر»، ويكون المعنى المعدَّل للآية: ولقد دعمكم الله بمساعدة سماويَّة وأنتم قليلون.

6- مقالة بعنوان: «سورة النجم: قراءة سريانيَّة آراميَّة جديدة عن الآيات الثماني عشرة الأولى»؛ نشرها في المجلَّد الثاني من كتاب «رؤى جديدة إلى القرآن: القرآن في محيطه التاريخيّ»عام ٢٠١١م. في هذه المقالة يعدِّل لوكسنبرغ

ترجمة الآيات المختارة، منطلقًا من أنَّ الموضوع المركزيّ للسورة هو ردع تهمة مسّ روحٍ شريرةٍ للرسول صلىاللهعليهوآله ، فليس هو متأثِّرًا بالسقوط (ترجمته لـ«الهوى» في الآية الثالثة)، الذي هو من آثار الجنون، عندما علَّمه الربُّ القدير ـ المتواجد في الأفق الأعلى ـ مقرِّبا نفسه إلى عبده، الذي أصبح مصعوقا للحظَتَيْن أو أقلّ.

7- مقالة بعنوان: «الإنارة في القرآن: كلمة فريدة متجاهَلة (أنارة/أثارة-سورة الأحقاف، الآية ٤)»؛ نشرها في المجلَّد الأوَّل من كتاب «تكوُّن ديانةٍ عالميَّةٍ: مدينة مكَّة المقدَّسة-قصَّة أدبيَّة»، عام ٢٠١٠م.

8- مقالة بعنوان: «لا تعدُّد زوجات ولا اتِّخاذ أخدان في القرآن (سورة النساء، الآية ٣)، القسم الأوَّل»؛ نشرها في المجلَّد الثاني من كتاب «تكوُّن ديانةٍ عالميَّةٍ»، عام ٢٠١٢م.

9- مقالة بعنوان: «القرآن والحجاب الإسلاميّ».

10- مقالة بعنوان: «عن الصرف والإتيمولوجيا لـ «ساطانا» السريانيَّة الآراميَّة و[لفظة] «الشيطان» «القرآنيَّة العربيَّة»؛ نشرها والمقالة السابقة في كتاب «نقاش حول القرآن -جدل لكسنبرغ: وجهات النظر والخلفيَّات»، عام ٢٠٠٤م.

هذا، مضافًا إلى مقالات أخرى، نشرها في مجلَّة «Imprimatur» الإلكترونيَّة.

يُشيِّد لكسنبرغ نظريَّته على مقولة أنَّ لغةَ القرآن آراميَّة سريانيَّة وليست عربيَّةً. ويقصد بالآراميَّة السريانيَّة فرعًا من اللغة الآراميَّة التي كانت منتشرة في الشرق الأدنى، والتي كان يتحدَّث بها أهلُ إديسا والمناطق الشماليَّة الغربيَّة المحيطة ببلاد ما بين النهرين، بوصفها لغتهم الأمّ، وخصوصًا لغة كتابة الأصول المسيحيَّة للقرآن. لقد كانت الآراميَّة لغة التواصل في الشرق الأوسط بكامله لأكثر من ألف سنة، حتَّى حلَّت محلَّها اللغةُ العربيَّة في القرن السابع للميلاد. والظاهر أنَّ أوَّل من سمَّى الآراميَّة بالسريانيَّة هم اليونان، وكانت هذه التسمية مستخدمة لدى المسيحيِّين الآراميِّين؛ تمييزًا لهم عن مواطنيهم الكفّار. وقد أطلقت العربُ هذه التسمية على المسيحيِّين الآراميين في كتاباتهم الأولى؛ مثل: الأدب الروائيّ، وهذا دليلٌ على أهمِّيَّة هذه اللغة في الفترة التي نشأت فيها الكتابة العربيَّة. ويشير لكسنبرغ إلى هذه الأهمِّيَّة، قائلًا: انتشرت السريانيَّة الآراميَّة بوصفها لغة كتابة -وبشكلٍ خاصّ في ترجمة الكتاب المقدَّس- من سوريا إلى بلاد الفُرس، وذروة هذا الأدب في ما بين القرن الرابع والسابع للميلاد.

وعندما يُفصح عن طموحه في تسليط الضوء على عدد من أوجه غموض لغة القرآن، يستطرد قائلًا: «هذه الحقيقة ـ أي أنَّ اللغة السريانيَّة الآراميَّة كانت أهمّ لغة الكتابة والحضارة في بيئة ظهر فيها القرآن، يعني فترة لم تكن بعدُ العربيَّةُ لغة كتابة، فكان العرب المتعلِّمون يستخدمون الآراميَّة لأجل الكتابة ـ تنمّ عن أنَّ مخترعي الكتابة العربيَّة كانوا قد أخذوا معارفهم ومهاراتهم من بيئةٍ سريانيَّةٍ آراميَّة. ثمَّ إنَّه بملاحظة أنَّ العرب في الغالب تنصَّروا، وشاركت نسبةٌ كبيرةٌ منهم في الطقوس المسيحيَّة السريانيَّة، يتَّضح بجلاء أنَّ هؤلاء العرب -قطعًا- قد أدخلوا عناصر معتقدهم السريانيّ الآراميّ ولغتهم الثقافيَّة في العربيَّة. إذًا، تعنى هذه

على النبيّ صلىاللهعليهوآله أن يُبَلِّغ القرآن إلى «أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا»، ومن هنا يذهب لكسنبرغ بخياله ويتصوَّر أنَّ أهل مكَّة هم الذين تمكَّنوا من فهم القرآن لأنَّه نزل إليهم، أمَّا العرب الذين جاؤوا في ما بعد (بعد قرنٍ ونصف مثلًا) فلم يتمكنُّوا من فهم القرآن؛ لأنَّهم لم يخاطَبوا به. ومن ثمَّ يُعرب عن أسفه للاستناد إلى الأشعار الجاهليَّة بدلًا من الكتاب المقدَّس في تفاسير القرآن.

يرى لكسنبرغ أنَّ الخطَّ السريانيَّ الآراميَّ كان أنموذجًا لاختراع الخطِّ العربيّ. فعندما يُعرِّف القرآنَ بأنَّه أوَّل كتاب كُتِبَ بالخطِّ العربيّ، بغضِّ النظر عن عددٍ ضئيلٍ من النقوش التي يعود تاريخها إلى فترة قبل الإسلام (أي ما بين القرنين الرابع والسابع الميلاديَّيْن) وتنتمي إلى شمالي الحجاز وسوريا، يستنتج من الشَبَه بين الشكل المبكر للحروف العربيَّة وطريقة اتِّصالها ببعض وبين الخطِّ السريانيّ المتَّصل، أنَّ الخطَّ السريانيَّ استُخدم أنموذجًا للخطِّ العربيّ. ومن ثَمَّ يشير إلى القواسم المشتركة بين الخطِّ العربيّ والخطِّ السريانيّ، قائلًا: كِلا الخطَّيْن يتَّفقان مع الآراميَّة في أمور، هي: الكتابة من اليمين إلى اليسار، والمقصود بالحروف في الأعمّ الأغلب الحروف الصامتة (consonants)، مع حرفين مصوّتين للمدّ (long vowel) ونصف المدّ (semi-long vowel)، هما: «و» و«ي»، وقد يُطلق عليهما بأمّ القراءة (mater lectionis). وتمَّت لاحقًا إضافة «ا» -التي كانت تُستخدم في الآراميَّة في حالات محدَّدة كـ«ا» الطويلة [المدّ] في أواخر المفردات غالبًا، و«ا» القصيرة أحيانًا- إلى العربيَّة؛ بوصفها ثالث حرفٍ من حروف أمّ القراءة للدلالة على «ا» الطويلة.

ثمّ يتناول لكسنبرغ تداعيات طريقة الكتابة هذه، قائلًا: بقدر ما تمَّ فرض هذا الإصلاح في كتابة القرآن ترتّبَت عليه آثار حتميَّة في قراءات خاصَّة، كما في التشكيل الابتدائيّ للمصوِّتات القصيرة (ـَ ـُ ـِ) بوضع نقاط، كما في أنظمة النطق

(vocalization systems) السريانيَّة الآراميَّة المتقدِّمة (يعني بوضع نقطةٍ فوق حرفٍ صامتٍ للدلالة على مصوِّت الفتحة، ونقطةٍ تحت حرفٍ صامتٍ للدلالة على الكسرة، ونقطةٍ متوسِّطةٍ [أي بين حرفين صامتين] للدلالة على الضمة)، حيث تمَّ إدخاله في العربيَّة مساعدةً على القراءة لأوَّل مرَّة في زمن عبد الملك بن مروان.

وبالتالي، يُعبِّر المؤلِّف عن رأيه في الخطّ العربيّ ومشاكله التي يراها فيه، ويكمن أهمُّها في الحروف الصامتة، إذ إنَّ هناك أحرفًا ستَّة يمكن تمييزها بسُهولة (أ/ل/ك/م/و/ه)، بينما هناك ٢٢ حرفًا آخر ـ بسبب تشابهاتها الظاهريَّة ـ يتعذَّر تمييزها إلَّا بواسطة السياق، وإن تمَّت إزالة هذا الخلل بشكلٍ تدريجيٍّ بإضافة نقاط الإعجام. ومن ثَمَّ يبدأ بعَدِّ المشاكل المترتِّبة على الحروف الصامتة، ويقول: إلى جانب [صعوبة التمييز بين] هذه الحروف الـ٢٢، قد يحدث خطأٌ بين الحروف المماثلة بصريًّا (د/ذ، ر/ز)، وكذلك بين هذه الحروف وحرف «الواو»، أو بين الحروف قريبةِ المخارج (ح/ه)، أو بين الحرفَيْن الحَلْقِيَّيْن (ع/ء)، أو بين «السين» و"الصاد"، أو بين «هاء» الضمير و«تاء» التأنيث المربوطة (ـه/ـة)، أو بين «النون» في نهاية الكلمة و«الياء» وحتَّى «الراء» في نهاية الكلمة (ـن/ـى/ـر)، أو بين ركزات السين وثلاثة أحرف معجمة أخرى (سـ/نبتـ). إذًا، هناك احتمال للخطأ بنسبة أكبر من 22/28. ومقارنةً بالأبجديَّتَيْن العبريَّة والسريانيَّة الآراميَّة الخاليتين من الغموض (ما عدا حرفَي «ܪ=ر» و«ܙ=ز» اللذَين يتميزان بنقطةٍ فوق أو تحت، وربما جرى استخدام هذه الطريقة نفسها للإعجام في الخطِّ العربيّ)، فإنَّ الخطَّ العربيَّ الأقدم كان نوعًا من الاختزال؛ بغية مساعدة الذاكرة. ويبدو أنَّه لم تكن الحاجة إليه ماسَّة في البدء؛ إذ كان القرَّاء قد أُمروا بحفظ القرآن عن ظهر القلب.

تقدَّم -في ما سبق- أهمّ دعاوى لكسنبرغ في لغة القرآن، ويمكن تلخيصها في اثنتين؛ هما:

ـ الدعوى الأولى: إنَّ لغة أهل مكَّة -أيْ مخاطَبِي القرآن- كانت مزيجًا من العربيَّة والآراميَّة؛ إذ كان معظمهم نصارى يشاركون في الطقوس المسيحيَّة

ـ الدعوى الثانية: إنَّ الخطَّ العربيَّ احتذى الخطَّ الآراميَّ السريانيَّ، وكان الخطُّ السريانيُّ أنموذجًا لاختراع الخطِّ العربيّ، وإنَّ التشابهات الظاهريَّة بين حروف الأبجديَّة العربيَّة أدَّت إلى أخطاء وغموض في قراءة القرآن وفهمه.

وفي ما يأتي تمحيص هذه الدعاوى ونقدها؛ بهدف بيان صحَّة الأسس التي بنى عليها لكسنبرغ باقي الآراء والنظريَّات في ما يلي من كتابه.

بنى لكسنبرغ نظريَّته على أركانٍ عدَّة، من أهمِّها: لغة أهل مكَّة التي يراها مزيجًا من العربيَّة والآراميَّة، ويعني بالآراميَّة لهجةً منها، وهي السريانيَّة. وقبل معالجة هذه الدعوى وتقويم مدى صحَّتها، لا بدَّ من تقديم خلاصة عن اللغة الآراميَّة وأهمِّ لهجاتها، ليتبيَّن ما إذا كان لكسنبرغ فعلًا محقًّا في ما ادَّعى، وإن كان محقًّا فإلى أيِّ مدى تؤيِّد ما قاله الرواياتُ التاريخيَّةُ؟

الآراميَّة هي إحدى اللغات الساميَّة الشماليَّة الغربيَّة التي ظهرت في النقوش منذ الألف الأوَّل قبل الميلاد. وقد أسَّس الآراميون خلال القرن الحادي عشر قبل الميلاد مملكةً قويَّةً في أعالي الفرات، ممتدَّةً على ضفَّتَيِ النهر، وسُمِّيْت بـ«بِيت أديني»، وتلتها إماراتٌ صغيرةٌ في أقصى الجنوب من العراق، يُسمَّى فرع منهم بالكلدانيِّين. وتوسَّعت مملكتهم في الجهة الغربيَّة إلى زنجيرلي، وسُمِّيَت بإمارة

«سمأل»، وفي سوريا إلى حلب وأرفد، وسُمِّيَت بـ«بيت أجوشي»، وفي الجهة الجنوبيَّة إلى حدود الممالك العبريَّة، حتَّى هزمهم النبيّ داوود عليهالسلام . لكن لم تكن للآراميِّين وحدةٌ سياسيَّةٌ؛ فلم يكوِّنوا سوى ممالك محلِّيَّة صغيرة. وفي نهاية القرن التاسع قبل الميلاد عندما نهضت آشور من جديد، وقمع الآشوريُّون الآراميِّين، ونفَوهم من أرض الرافدين، واستمرَّت حياة الآراميِّين الكلدانيِّين بعضَ الوقت في بابل، وقاموا بثوراتٍ ضدَّ آشور بين الفينة والأخرى، إلى أن انهارت دولتهم في نهاية القرن الثامن قبل الميلاد، ولم ينهضوا بعدُ أبدًا، ولكن بقي مجتمعهم واستمرَّت ثقافتهم إلى قرونٍ عدَّة.

على الرغم من الدور السياسيّ المحدود للآراميِّين؛ إذلم يتجاوز نشاطهم في دولة ذات كيان مستقلّ أربعة أو خمسة قرون، وكانوا يعيشون منقسمين إلى قبائل وعشائر بدويَّة لكلٍّ منها حكومة وإمارة، ولكنَّهم امتازوا بدورهم المهمّ في التطوُّر الحضاريّ واللغويّ لمنطقة الشرق الأوسط؛ فإنَّ لغتهم من أسهل اللغات الساميَّة وأكثرها مرونةً وملائمةً للحياة الحضاريَّة، ولم تتأثَّر لغتهم بالهزائم التي مُنِيَت بها دويلاتُهم، بل على العكس، فقد صار تشرُّدهم في أنحاء الشرق سببًا في انتشارها حيثما ذهبوا. وهكذا أصبحت اللغة الآراميَّة واسعة الانتشار في رقعةٍ شاسعة، من الهند شرقًا وإلى البحر الأبيض المتوسِّط غربًا، وأمسَت لغة الإدارة والدبلوماسيَّة للفرس الأخمينيِّين، وكذلك للآشوريِّين والبابليِّين، واستمرَّت في العصرَيْن الهلينيّ والرومانيّ، وحلَّت بشكلٍ تدريجيّ محلَّ العبريَّة والفينيقيَّة في منطقة الشرق القديم. وتجدر -هنا- الإشارة إلى أهمّ لهجات هذه اللغة، وهي:

وهي لغة النقوش القديمة التي يرجع أصلها إلى دمشق وآشور (أيْ الشام والعراق)، غضون القرنين العاشر والثامن قبل الميلاد، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي: آراميَّة النقوش، آراميَّة الدولة، وآراميَّة العهد القديم. وآراميَّة الدولة هي التي أصبحت لغة التواصل في الشرق الأدنى، وكانت مستخدمةً لدى الإمبراطوريَّات الآشوريَّة والبابليَّة والفارسيَّة. وما يميِّز هذه الفترة هو التطوُّر الأدبيّ في مجالَي اللغة والكتابة، حيث اعتمدت الآراميَّة في كتابة النصوص والوثائق الرسميَّة، لكنَّها لم تبقَ طويلًا بعد انتهاء الدولة الأخمينيَّة؛ لأنَّ الدولة الساسانيَّة منعت استخدامها في مجال الإدارة، لكن ظلَّت لغة التعامل اليوميّ في العراق والشام بلهجاتها الشتَّى.

ـ النبطيَّة: لهجة آراميَّة كتب بها الأنباط نقوشهم حتَّى القرن الثالث الميلاديّ. ومن الثابت أنَّهم كانوا عربًا يعيشون في مدينة سلع (البتراء) في بادية شرق الأردن، وكذلك في بُصرى جنوب الشام، وكان ازدهارهم في فترة ما بين القرن الأوَّل قبل الميلاد والقرن الثالث الميلاديّ. وبما أنَّهم لعبوا دورًا في تطوير الأبجديَّة الآراميَّة وتحويلها إلى العربيَّة، سيأتي الكلام عنهم في مبحث الخطِّ العربيِّ بتفاصيل أكثر.

ـ التدمريَّة: وهي تشبه اللهجة النبطيَّة، لكنَّها متأثِّرة باليونانيَّة واللاتينيَّة،

فدخل فيها كثيرٌ من مفرداتهما. وكان للتدمريِّين نشاطٌ تجاريٌّ ضخمٌ في شرق الشام، خلال الفترة نفسها التي ازدهر فيها الأنباط، وقد كان أمراؤهم في تلك الفترة عربًا أو مستعربين على الأقلّ، لكن خَلَتْ لغتهم من الكلمات العربيَّة؛ لضعف التغلغل العربيِّ فيها. وقد اتَّفق معظم الباحثين على أنَّ التدمريِّين طوَّروا الكتابة الآراميَّة، وانتقلت عنهم إلى السريان في «الرها».

ـ اليهوديَّة: وهي لغة أهل فلسطين في زمن النبيّ عيسى عليهالسلام طيلة القرن الأوَّل للميلاد. فعندما عاد اليهود من المنفى في القرن السادس قبل الميلاد كانت العبريَّة لا تزال ناضرة، لكنَّها بدأت بالتراجع والاضمحلال منذ القرن الرابع قبل الميلاد

ـ وقد ساعد على ذلك، تفشِّي عادة الزواج من غير اليهوديَّات اللاتي لا يتقنّ

العبريَّة ـ فدعت الحاجة إلى ترجمة العهد القديم إلى الآراميَّة التى أصبحت منتشرة على الألسنة. ويُمثِّل هذه اللهجة الآراميَّة الترجومُ والتلمود الأورشليميّ والمدراش، وهي ترجماتٌ شديدةُ التأثُّر بالعبريَّة.

ـ السامريَّة: وهي لغة الترجوم السامريّ، وعددٍ من الكتابات الدينيَّة الأخرى؛ فعندما نَسِيَ السامريُّون لغتهم، اضطروا إلى ترجمة التوراة السامريَّة إلى الآراميَّة، ولعلَّ ذلك في القرن الرابع الميلاديّ.

ـ الفلسطينيَّة المسيحيَّة: وهي لغة المسيحيِّين المَلَكانيِّين في فلسطين؛ فبعد انفصالهم عن الكنيسة السريانيَّة اليعقوبيَّة، والنسطوريَّة، قاموا بترجمة الكتاب

المقدَّس وجملة من الأدعية والصلوات إلى هذه اللهجة القريبة الشبه إلى اليهوديَّة.

هذا، وأخذت اللغة الآراميَّة الغربيَّة بالاندثار تدريجيًّا، وإن بقيت بعض لهجاتها تستخدم في قرى أطراف دمشق.

ـ التلمود البابليّ: وهو شرح آراميّ على «المشنا» بكامله، قريبٌ من اللهجة السريانيَّة، متأثِّرٌ بالعبريَّة التي دخلتها ألفاظ فارسيَّة. وكان اليهود البابليون يتكلمون بها طوال القرنين الرابع والسادس الميلاديّ.

ـ المندائيَّة: أو المندعيَّة، لهجة ترتبط بجماعة دينيَّة تسمَّى «الصابئة»، ويتواجد بعضهم اليوم في قرى عدَّة من جنوب العراق، كالبصرة وواسط، لكنَّهم نموا في أرض الرافدين، وذلك ما بين القرن الثالث إلى القرن الثامن للميلاد.

ـ السريانيَّة: وهي أهمّ اللهجات الآراميَّة التي ارتبطت بالديانة المسيحيَّة، وتتقارب كلَّ التقارُب مع آراميَّة التلمود البابلي والمندائيَّة. نشأت هذه اللهجة وترعرت في الإقليم الذي تقع فيه مدينة «إديسا» جنوب شرق تركيا قريبًا من الحدود السوريَّة. وتعود أهميَّتها إلى الفترة ما بين القرن الثاني قبل الميلاد والثالث بعده؛ إذ كانت واقعة على طريق التجارة البرِّيّ الموصل من الهند إلى البحر الأبيض

المتوسِّط، وهو ما كان سببًا في ازدهارها الاقتصاديّ. ودخلت المسيحيَّة هذه المدينةَ في القرن الأوَّل الميلاديّ، فسمّى الآراميُّون أنفسَهم بالسريان، تمييزًا لهم عن الآراميِّين الوثنيِّين أو اليهود؛ إذ صار الآراميّ عارًا يدلُّ على الكافر عندهم. ونما الأدب السريانيّ متزامنًا مع انتشار المسيحيَّة، واستمرَّ في الازدهار من القرن الثالث إلى القرن السابع للميلاد، وازداد التأليف بالسريانيَّة والترجمة إليها، ومن أهمِّها ترجمة الكتاب المقدَّس المعروفة بـ«فشيطو». وقد زعزعَ النزاعُ حول طبيعة المسيح اللاهوتيَّة والناسوتيَّة كيانَ المسيحيَّة في القرن الخامس للميلاد، وأدَّى إلى انقسام الكنيسة السريانيَّة إلى معسكرَيْن متعاديَيْن؛ القسم الغربيّ وهم أتباع الدولة الرومانيَّة الذين اعترفوا بتعاليم «يعقوب البردعيّ» القائلة بطبيعة المسيح الواحدة، والقسم الشرقيّ أتباع الدولة الفارسيَّة الذين اعترفوا بتعاليم «نسطوريوس» المضادَّة. واضطرَّ النسطوريون إلى مغادرة الرها بعد تكفيرهم من قبَل اليعاقبة، فأسَّسوا كنيستهم في مدينة نصيبين، الواقعة -اليوم- ضمن الحدود التركيَّة. ونتيجةً لهذا الانفصال اختلفت الطائفتان في الكتابة والضبط بالحركات؛ فسُمِّيَت الكتابة السريانيَّة الشرقيَّة بالخط النسطوريّ أو السريانيّ المربَّع، وسُمِّيَت الكتابة السريانيَّة الغربيَّة بالخطِّ اليعقوبيّ أو السرتو. ولم تتلاشَ السريانيَّة منذ الفتوحات الإسلاميَّة في القرن السابع للميلاد، بل واصلت حياتها في أوساط العلم والفكر إلى القرن العاشر، ثمَّ أخذت بالاضمحلال حتَّى القرن الرابع عشر الميلاديّ، فماتت آنذاك، وبقيت لغة العبادة في الكنيسة المارونيَّة وعند السريان الشرقيِّين (الكلدان) فقط. وقد يستخدم السريانُ اللغةَ العربيَّةَ، ويكتبونها بالخطِّ السريانيّ؛

كيلا يستطيع المسلمون قراءتها، وسُمي ذلك عندهم بالخطِّ الكرشونيّ. وتوجد اليوم بقايا من اللهجة السريانيَّة في قرى متفرِّقة على الحدود التركيَّة والسوريَّة والعراقيَّة، من أشهرها: معلولة، وجبعدين، وأرميا، وطور عابدين.

وبعد هذا العرض، يتبيَّن أنَّ لكسنبرغ كان صادقًا في جملة ما قاله عن اللغة الآراميَّة وأهمِّيَّتها. لكنَّه يدَّعي أنَّ السريانيَّة الآراميَّة كانت منتشرة إلى حدٍّ كبيرٍ في مكَّة، ولا يُناقش كيف أمكن لهذه اللغة أن تُهيمن على الحجاز -التي كانت بعيدةً عن «إديسا»- إلى درجةِ أنَّها صارت لغة الكتابات المقدَّسة لدى سكانها.كذلك لا يُناقش حول طبيعة اللغة العربيَّة وخطِّها، بل يكتفي بالقول إنَّ القرآن أوَّل كتاب تمَّت كتابته بالخطِّ العربيّ سوى نقوش قليلة كُتِبَتْ قبلَه، ولم تكن للعربيَّة لغة الأدب المعياريَّة عندما ظهر الإسلام. فبقيت دعواه مجرّد دعوى من غير برهنة عليها.

على الرغم من أنَّه ليس هناك تاريخ مدوَّن لمكَّة قبل الإسلام، لكن ثمَّة إشارات عابرة في التاريخ إلى سكَّان هذا البلد المقدَّس قبل الإسلام. فكان يسكنها في غابر

الزمان قبائل جُرهم وبقايا من الأمم البائدة، وتلتْهم قبيلة خزاعة اليمنيَّة حين نزح عددٌ من القبائل اليمنيَّة نحو الشمال، إلى أن جاء قُصَي بن كلاب في القرن الخامس للميلاد وأنزل أهله فيها. وعندما وُلد سيِّد الأنبياء صلىاللهعليهوآله كان قد مضى أكثر من قرنٍ منذ أصبحت هذه المدينة آهلةً بالسكَّان، وكانت قريش قد أقامت بها في فترة ما، تقرب إلى هذا الزمن، ولعلَّ قصيًّا هو من منح قريشَ بعض الأجزاء من مكَّة، فنزلت قريش البطاح -وهم هاشم وأميَّة ومخزوم وتيم وعَدي وجُمَح وزهرة ونوفل وأسد وسَهم- حول الكعبة، ومن ورائهم قريش الظواهر، ومعهم جماعة من صعاليك العرب والحلفاء والموالي والعبيد الذين كان أكثرهم من الأحباش. وقريش، اسمه النصر [أو النضر] بن كنانة بن خزيمة، تفرَّقت قبائله من بني فهر بن مالك، وهم من العرب.

ويبدو من تاريخ «هيرودوت» أنَّ اللغةَ العربيَّةَ القديمة كانت موجودة منذ القرن الخامس قبل الميلاد على أقلّ تقدير، لكنَّها لم تكن تُكتب إلا نادرًا حتَّى قرنٍ قبل الإسلام. وكان العرب الجاهليُّون يعيشون إلى حدٍّ كبيرٍ بعيدِين عن العالَم الخارجيّ، فقد كانت حياة العرب البدويَّة والبعيدة عن التأثير الأجنبيّ سببًا في الحفاظ على بنية لغتهم القديمة. علاوة على ذلك، توضح الكتابات التي عُثر عليها في أنحاء شبه الجزيرة العربيَّة أنَّ اللغة العربيَّة كان يُنطَق بها في نطاقٍ واسعٍ من

أرجاء هذه المنطقة، بل أصبحت اللغة التي يتكلَّم بها جميع سكَّان وسط شبه الجزيرة وشمالها، وربَّما جزءٌ كبيرٌ من جنوبها الغربيّ أيضًا، وذلك في غضون القرن الخامس بعد الميلاد. هذا، فضلًا عن أنَّه لا وجودَ لنقوشٍ سريانيَّة خارج منطقة «إدسا» أو شمالي سوريا إلَّا قليلًا، وهي من كتابات الحجَّاج أو النازحين، ولم يُعثر على مثلها في غرب شبه الجزيرة، خلافًا لِما يزعمه لكسنبرغ من أنَّ لغة الأدب في هذه المنطقة كانت السريانيَّة. إذًا، كانت العربيَّة هي اللغة المنطوقة على نطاقٍ واسعٍ من منطقة الشرق الأوسط خلال القرن السابع للميلاد، كذلك كانت العربيَّة اللغة المكتوبة بشكلٍ واسع النطاق فيها، لكنَّه لم يبقَ إلَّا القليل من تلك الكتابات، وكانت هذه اللغة تُستخدم للتعبير الأدبيّ والمقدَّس منذ أمد بعيد، كما تشهد بذلك النقوش العديدة التي عُثر عليها.

نتيجةً لما تقدَّم، لا يمكن تصديق ما ادَّعاه لكسنبرغ في لغة أهل مكَّة؛ إذ تُعارضُ هذه الدعوى المعلومات التاريخيَّة عن مكَّة وأهلها، بينما لم يقدِّم لكسنبرغ دليلًا يؤيِّد رأيه سوى تمسُّكه بدليلٍ إتيمولوجيّ لإثبات حقيقة تاريخيَّة، وهو أنَّ لفظة «مكَّة» هي مفردة آراميَّة. وبغضّ النظر عن صحَّة هذه الدعوى فهو دليلٌ مرفوضٌ؛ إذ إنَّ هناك ـ على سبيل المثال ـ كثيرًا من المدن اللبنانيَّة أصلها آراميَّة أو سريانيَّة، لكن أهاليها يتكلَّمون باللغة العربيَّة بلا شكّ. فإنَّ اسم المدينة كثيرًا ما لا ناقة له ولا جمل بلغة أهلها. والأغرب من ذلك، هو أن لكسنبرغ يشير إلى لفظة «مدينة» ويقول قد ثبت جذرها الآراميّ، في حين أنَّها تسميةٌ متأخِّرةٌ لـ«يثرب»،

والجذر الآراميّ لـ«مدينة» - سواء أصحيحًا كان أم خطأً- لا يُثبت أيَّ شيء! ولنسألْ لو كانت السريانيَّة منتشرةً في مكَّة إلى الدرجة التي يدَّعيها لكسنبرغ، فلمَ لا نجد لها أثرًا في العصر الراهن، كما بقيت آثارٌ من اللغات الآراميَّة في بعض القرى -كما أشرنا سابقًا- التي كانت مأهولة بالناطقين بها؟

إذًا، دعوى لكسنبرغ هذه، والتي بُنيت عليها دعاوى أخرى، لا تصحّ، بل يؤيَّد خلافُها بالمعلومات التاريخيَّة التي بين أيدينا. وقد يأتي هذا التساؤل، وهو أنَّه: إن لم تكن لغة القرآن مزيجةً من الآراميَّة والعربيَّة، فما هي لغته؟ وهو ما ستأتي الإجابة عنه في طيات الدراسة.

لم يقف لكسنبرغ عند زعمه بأنَّ الآراميَّة كانت منتشرة في مكَّة فحسب، بل ادَّعى أنَّ أهل هذا البلد المبارك في الأغلب كانوا من النصارى الذين كانوا يشاركون في الطقوس المسيحيَّة النصرانيَّة، ولذلك أدخلوا عناصر معقتدهم المسيحيَّة في العربيَّة. وسوف يتَّضح أنَّ هذه الدعوى -أيضًا- لا تخلو من المبالغة، بل تردّها الحقائق التاريخيَّة وأقوال المستشرقين عن هذه المدينة المكرَّمة.

كانت لدى العرب شتَّى الديانات والمعتقدات؛ فمنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يؤمن بالأرواح والجنّ، ومنهم مشرك، ومنهم موحِّد. لكنَّ المصادر تؤكِّد أنَّ الوثنيَّة أو عبادة الأصنام كانت الديانة الأكثر انتشارًا بين العرب قبل الإسلام. وتبيِّن دراسة النصوص (النقوش) الجاهليَّة أنَّ ديانتهم كانت قائمة على عبادة الكواكب، أيْ تأليهها والتقرُّب إليها بالصلوات والأدعية، وكانت الأصنام والأوثان رموزًا لتلك

الكواكب. وليس هذا دليلًا على إنكار التواجد المسيحيّ أو الديانات الأخرى التي كانت منتشرة في شبه الجزيرة. وقبل أن نبدأ بالمسيحيَّة في الحجاز نقدِّم خلاصةً عن المسيحيَّة في الأنحاء الأخرى من شبه الجزيرة العربيَّة:

أـ الجنوب: تُظهر غالبيَّة الدراسات الجديَّة أنَّ المسيحيَّة دخلت اليمن في القرن الرابع الميلاديّ، وهناك من يُرجع ذلك إلى القرن الخامس. وأيًّا كان، فاليمن أقدم مركز بدأ فيه التبشير، وأهل نجران هم أوَّل من رحَّبوا بالمسيحيَّة. مع ذلك، بقيت مقهورةً أمام اليهوديَّة، كما نجد أنموذج ذلك في المجزرة التي ارتكبها ذو نوّاس الملك اليهوديّ ضدَّ النصارى في اليمن في القرن السادس. لكنَّها انتعشت بعد مقتل ذي نوَّاس من جديد وتسارع انتشارها، فبُنيت كنيسةٌ كبيرةٌ في صنعاء سُمِّيَتْ بـ «القليس»، وعندما بدأت ولاية الفرس على اليمن في أواخر القرن السادس -على الرغم من التسامح الذي ساد بينهما- دخلت المسيحيَّة في الجمود والانكماش. فالمسيحيَّة لم تكن الديانة الأكثر انتشارًا عند ظهور الإسلام، سوى في بعض المواضع؛ كنجران وصنعاء وعدن.

ب ـ الشرق: تدلُّ أقدم المعلومات عن البحرين على انتشار المسيحيَّة فيها خلال النصف الثاني من القرن السادس للميلاد، لكنَّها لم تكن غالبة على سكَّان هذه المنطقة، بل تُذكر في التاريخ إلى جانب المجوسيَّة واليهوديَّة. أمَّا في عمان، فانتشرت فيها النسطوريَّة وغابت التعدُّديَّة المذهبيَّة.

ج ـ الوسط: أكَّد المؤرِّخ الفرنسيّ «دوشاسن» أنَّ المسيحيَّة دخلت نجد بعد

القرن السادس الميلاديّ. ومن أبرز القبائل التي تنصَّرت بنو آكل المرار الكِنْديِّين؛ حيث قاموا بدورٍ تبشيريٍّ في وسط شبه الجزيرة وشماله، وكذلك أحياءٌ من طيء، الذين يُحتمل أنَّهم كانوا مقيمين في الشام والحيرة. ولكن لا يوجد شاهد على نجاح هؤلاء في التبشير المسيحيّ، بل بقيت جهودهم منقوصة عند مجيء الإسلام؛ إذ لم يُلاحظ أيُّ تنظيمٍ كنسيٍّ بين عرب اليمامة ونجد.

دـ الشمال: يمكن الإشارة إلى المراكز التابعة للرومان والفرس، أي الغساسنة والمناذرة (اللخميِّين)، فكان الغساسنة على مذهب اليعقوبيَّة، واللخميُّون على مذهب النسطوريَّة، لكنَّ إيمانهما بالمسيحيَّة كان ظاهريًّا وسطحيًّا. ومن أهم المدن التي اعتنق أهلها المسيحيَّة: الرها (إديسا) والنصيبين، وقد سبق ذكرهما.

هـ ـ الغرب: يقرّ «دوشاسن» حول المسيحيَّة في الحجاز، بأنَّ الحملات التبشيريَّة لم تصلها أبدًا. ويقول المستشرق الفرنسيّ «لامنس»: إنَّ المسيحيِّين في مكَّة لم يكونوا سوى الأجانب، وأمَّا المسيحيُّون من أهلها فهم حالات نادرة جدًّا. وكان الحضور المسيحيّ في الحجاز قليلًا جدًّا، إلى درجةٍ حدت بالمستشرقين إلى أن يعلِّلوا هذه القلَّة؛ إذ صرَّح بعضهم بأنَّ المسيحيِّين لم يكن لهم جماعة مستقرَّة في مكَّة، ووصفهم «لامنس» بعددٍ من الفقراء والعبيد والجنود، الذين كانوا يعيشون في ضواحي مكَّة. وقد أثبتت أحدث الدراسات الأكثر إقناعًا أنَّه إنْ كان للمسيحيِّين من تواجد في مكَّة، فمن المرجَّح أنَّهم كانوا عبيدًا من سائر قبائل العرب النصارى، الذين بِيعوا إلى ساداتهم في مكَّة، وما كانوا جماعة مستقرَّة.

أمَّا أسباب ضعف الحضور المسيحيّ في مكَّة، فمنها التوغُّل اليهوديّ في كثير من المدن والقرى كالطائف، وخيبر، وتيماء، وفدك، وكذلك في يثرب؛ إذلم يُشِرْ أصحاب السِّيَر إلى تصدِّي نصارى يثرب أمام الإسلام فيها، مثلما فعلت اليهود. فلم يكن للمسيحيَّة ثمثيلٌ يعتدُّ به في الحجاز، لا من حيث العدد ولا من حيث التنظيم. والحاجز الذي عرقل التبشير المسيحيّ في هذه المنطقة هو القبائل اليهوديَّة التي كانت تتميَّز بالاستقرار والانغلاق والثروة والاعتزاز بالدين اليهوديّ، بحيث لم يستطع الإسلام ـ الذي انطلق من صلب العرب ـ اختراقها، فضلًا عن المسيحية القادمة من الخارج. وهكذا، بقيت الوثنية هي المعتقد الغالب على سكَّان شبه الجزيرة العربيَّة؛ فنادرًا ما اعتقنت قبيلة بكاملها المسيحيَّة، بل لم يتجاوز الأمر بطنًا أو بطونًا قليلة منها؛ وربَّما كان السببُ في ذلك القوميَّةَ التي ترسَّخت بين العرب آنذاك، تلك القوميَّة التي كانت من أهمّ ميِّزات الحياة الجاهليَّة، والتي صدَّت بقوَّة كلَّ معتقد أجنبيّ، وإليها يلوّح «ترمنجهام» عندما يبرِّر عدم التأثير المسيحيّ على أهل مكَّة قائلًا: هذه المدينة التي وقعت في وادٍ قاحل، لم تكن لها أهمِّيَّة قبل أن تسكنها قريش في القرن السادس الميلاديّ، وهذا ما يتَّضح من قلَّة الإشارة إليها في النصوص اليونانيَّة والنقوش العربيَّة الجنوبيَّة. فأنشأت قريش العلاقات مع قبيلة كنانة البدويَّة التي كانت مسيطرة على هذه المنطقة، وقد حوّلتها إلى مركز عقديّ تجاريّ، وتتمثَّل علاقاتها مع اليمن والشام والعراق والحبشة في معارضَ مثل سوق عكاظ. هذه الأسباب -أي عدم وجود خلفيَّة تاريخيَّة لهذه المدينة، وإقامة قبيلة بدويَّة في مكان ممتاز للديانة والتجارة، مع حفاظهم على معظم ميِّزات النظام الاجتماعيّ البدويّ ـ تكفي لتبيّن عدم النفوذ المسيحيّ لدى سكَّانها. وعندما يعالج المسيحيَّة في يثرب يقول: إشارات السور المدنيَّة [إلى النصارى] تنمُّ

عن أنَّ المسيحيِّين كانوا متواجدين في يثرب، لكن الأغلبيَّة الساحقة منهم كانت من المتنقِّلين، ولا يُشار إلى نظامٍ مسيحيٍّ فيها. ويَظهر الحضور المسيحيّ في مكَّة بشكل أقوى، لكنَّ جلَّهم كانوا من غير أهلها. ويستنتج قائلًا: لم تلمس المسيحيَّة سوى السطح من حياة العرب؛ فيثبت هذا عجزَها عن التوغُّل في حياتهم وتغييرها من الداخل، ولا سيَّما بالنسبة إلى عرب البادية، الذين كانوا يصمدون أمام أيِّ تغيير جذريّ، ويواصلون حياتهم بشكل بدويّ.

وهناك من يوضح ضعف التواجد المسيحيّ في مكَّة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة بشكل آخر، ويقول: لم تتكوَّن في مكَّة والمدينة جماعة مسيحيَّة يُعبأ بها؛ لأسبابٍ ثلاثة رئيسة:

ـ كانت المسيحيَّة ديانةً حديثةً في المدن، فكلُّ من يُسمع عن تنصُّره كان من الجيل الأوَّل الذي اعتنق المسيحيَّة.

ـ ظلَّ المسيحيُّون بحكم طبيعتهم منعزلين عن البعض؛ فمنهم من التحق بالرومان، ومنهم من سكن مكَّة أو المدينة، فلم تربطهم صلة خاصَّة.

ـ تأثَّر العرب بفرَقٍ شتَّى من المسيحيَّة، مثل: النسطوريَّة، والمونوفيزيَّة الخلقيدونيَّة. وكانت بين هذه الفرق نزاعاتٌ وتناحرات.

ومن أهمّ الأدلَّة التي تشبَّث بها بعض الباحثين لإثبات انتشار المسيحيَّة في مكَّة مجموعة أخبار أوردها الأزرقي في كتابه «تاريخ مكَّة»، خلاصتها أنَّه: عندما أعادت قريش إعمار الكعبة، جعلوا في دعائمها صور الأنبياء والشجر والملائكة، ومن صورها صورة إبراهيم خليل الرحمن عليهالسلام وهو شيخٌ يستقسم بالأزلام،

وصورة عيسى بن مريم وأمّه عليهاالسلام ، وصورة الملائكة أجمعين، فلمَّا كان يوم الفتح أمر

رسول الله صلىاللهعليهوآله بطمس تلك الصور، ما عدا صورة عيسى بن مريم وأمّه عليهالسلام . وكذلك ما قاله عطاء بن أبي الرباح أنَّه أدرك هذه الصورة، وكانت موضوعة في العمود الذي يلي الباب، وهلكت في الحريق في عصر ابن زبير. وأنَّ امرأة من الغساسنة حجَّت في حجّ العرب، فلمّا رأت صورة مريم عليهاالسلام قالت إنَّها عربيَّة، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بمحو الصور.

هذه الأخبار -على فرض صحَّتها- لا تثبت انتشار المسيحيَّة في مكَّة، بل أقصى ما تدلّ عليه هو الحضور المسيحيّ فيها. ولسنا بصدد إنكار المسيحيَّة في مكَّة أصلًا، بل لا نوافق لكسنبرغ في دعواه سيطرة المسيحيِّين عليها وتفشّيهم فيها؛ ففي الكتاب نفسه الذي وردت فيه تلك الأخبار هناك أخبار جمَّة أخرى تشير إلى كثرة الأصنام التي وُضعت قرب الكعبة، فعن عبد الله بن مسعود: «دخل رسول الله مكَّة يوم الفتح وحول الكعبة ثلاثمئة وستون صنمًا»، وقال جبير بن مطعم: «وما من رجلٍ من قريش إلَّا وفي بيته صنم، إذا دخل يمسحه وإذا خرج يمسحه تبرُّكًا به». وأمَّا الأخبار التي تدلُّ على وضع صورة عيسى بن مريم وأمّه عليهاالسلام في الكعبة -لو ثبتت صحَّتها- فيمكن القول فيها إنَّ الوثنيِّين الذين رسموا صورة النبيّ إبراهيم عليهالسلام -صورةَ شيخ يستقسم بالأزلام- وغيره من الأنبياء، رسموا هذه الصورة أيضًا، ولم يبالوا بأنَّها صورة عيسى عليهالسلام أو غيره، فكانوا يعبدون هذه الصور والتماثيل، فنهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن رسم الصور. وإنْ افتُرض أنَّ المسيحيِّين وضعوا هذه الصور في

الكعبة، فهذا لا يدلُّ على انتشار المسيحيَّة في مكَّة، فمن الممكن أنَّهم كانوا جاليةً قليلةَ العدد، وضعوا صورة عيسى عليهالسلام إلى جانب صور الأنبياء، ولم يقدروا على تنظيف الكعبة من الأصنام والأوثان، التي كانت رمزًا للوثنيَّة السائدة فيها. ثمَّ إنَّ في قصَّة أبرهة -الحاكم الحبشيّ لليمن- شاهدًا يؤيِّد عدم انتشار المسيحيَّة في مكَّة؛ إذ بعد تشييده كنيسةً كبيرةً في صنعاء اعتزم على هدم الكعبة بغية صرف أنظار العرب عنها إلى كنيسته، وتسهيل انتشار المسيحيَّة في شبه الجزيرة، إذ كانت مكَّة معقلًا للوثنيَّة ومقرًّا للأصنام.

واستدلال بعضهم بجملة من أشعار العرب التي تُشعر بمسيحيَّة شاعرها، يردُّه أنَّ الإعلان عن المسيحيَّةلم يؤثِّر على حياة العرب أو أشعارهم إلَّا في الظاهر، فلا تُثبت هذه الأشعار التسرُّب المسيحيّ إلى الشعور الروحيّ والاجتماعيّ لدى العرب. كذلك، لا يصحُّ الاستدلال بالأسماء المسيحيَّة التي تداولت بين أهل مكَّة؛ فإنَّهم -عبيدًا كانوا أم أحرارًا- لم يقصروا أنفسهم على الأسماء التقليديَّة العربيَّة، فليس هذا دليلًا على مسيحيَّتهم. والحجَّة الأقوى التي يستدلّ بها بعض الباحثين هي قضيَّة الحنفاء، الذين -من المعتقد- أنَّهم كانوا نصارى، بينما لم يكن هؤلاء يهودًا أو نصارى، بل كانوا يعبدون إله إبراهيم، ويعيشون عيش الرهبان، فإذا التحقوا ببلاد النصارى اعتنقوا المسيحيَّة.

والنتيجة هي أنَّ المسيحيَّة بقيت ديانةً هامشيَّةً في مكَّة، ولم يُدخل العرب

عناصرَ السريانيَّة المسيحيَّة في العربيَّة؛ بل كانت الوثنيَّة -وفقًا للمعلومات التي بين أيدينا- هي الديانة الغالبة على العرب آنذاك. ولا توجد وثيقة تؤيِّد ما ادَّعاه لكسنبرغ بشأن المسيحيَّة في مكَّة، وهو -أيضًا- لم يقدِّم دليلًا على صحَّة دعواه، وألقى الكلام جزافًا على عواهنه، تمامًا مثلما نسب القول بالفارق الجوهريّ بين العربيَّة الكلاسيكيَّة والعربيَّة القديمة إلى اللغويِّين العرب، ولم يسمِ أحدًا منهم، ثمَّ استنتج من هذه الدعوى ما شاء وهوى.

تقدَّم الكلام عن دعوى لكسنبرغ في لغة أهل مكَّة وتأثُّرهم بالمسيحيَّة السريانيَّة، وثبت بطلان تلك الدعوى. ويجدر -هنا- البحث عن القول الأصحّ -والله أعلم- في لغة القرآن. والسؤال المطروح هو: ما هي لغة الأدب العربيّ في العصر النبويّ، والتي نزل بها القرآن الكريم؟

نظرًا إلى أنَّ لغة النصوص الدينيَّة يجب ألَّا تقترب من لغة التعامل اليوميّ إلى درجةٍ يَشعر مخاطبوها أنَّها غير سماويَّة، أو كأنَّها لا تختلف عن محادثاتهم اليوميَّة، كذلك لا تبتعد عنها إلى درجةٍ لا يفهمها أحدٌ منهم؛ لذا كانت هذه اللغة -أيْ اللغة التي نزل بها القرآن- أسمى وأرقى من اللغات العامِّيَّة التي كانت دارجة بين العرب الجاهليِّين، وكذلك كانت مفهومة لدى جميعهم، وهذه هي خاصيَّتها التي تمتاز بها عن خصائص سائر اللهجات؛ فقد كان العرب الجاهليُّون يتحدَّثون بمختلف اللهجات، ولكلِّ لهجة خصائصها، مثل: الكشكشة عند أسد وبكر وتميم، والكسكسة عند هوازن وربيعة ومضر، والشنشنة عند اليمنيِّين، والعنعنة عند قيس وطيء، والفحفحة عند هذيل وبني ثقيف، والاستنطاء عند الأزد، والعجعجة عند قضاعة، والوكم والوهم عند بني كلب. ولم تصلنا من هذا الأدب الشعبيّ

-أيْ الذي تتجسَّد فيه الصفات اللهجيَّة- إلَّا أعمال غير متكاملة تضمَّنتها كتب اللغة والنحو، لكن هناك مجموعات زاخرة بالأدب الجاهليّ -تُمثِّلها الأشعار والخطب والأمثال والحكم- لغتها موحَّدة منسجمة، لا تكاد تشتمل على الخصائص اللهجيَّة، وهي التي تسمَّى بـ«اللغة المشتركة»، التي اتَّخذها الشاعر للتعبير عمَّا يجول في باله، واستخدمها الخطيب للتأثير في مستمعيه، سواء أكان الشاعر أو الخطيب من قريش أم من غيرها من القبائل.

لم تكن هذه اللغة المشتركة مصطنعة، بل من المرجَّح أنَّها شاعت بين الشعراء والخطباء على أساس إحدى اللهجات الأكثر تكاملًا بشكلٍ تلقائيّ، ومن أجل قيمتها اللغويَّة أو الظروف التجاريَّة تفوَّقت على اللهجات الأخرى، وساعدت أطيب العناصر من تلك اللهجات على إثرائها. وربَّما كان الداعي إلى هذه اللغة المشتركة لأمَّةٍ تتعدَّد فيها اللهجات هو إيجاد صورةٍ جديدةٍ من الاستعمال تتجاوز اختلاف اللهجات. ويُحتمل أنّ هذه اللغة المشتركة ظهرت منذ أواخر القرن الخامس أو أوائل القرن السادس للميلاد. وللمستشرقين آراءٌ مختلفة في كيفيَّة تكوين هذه اللغة ومكوِّناتها؛ فمنهم من يراها مزيجًا من مختلف اللهجات، ومنهم من ينسبها إلى أعراب نجد أو معد أو اليمامة أو غيرها، ومنهم من يزعمها عملًا جماعيًّا لجملةٍ من الشعراء، بعيدًا كلَّ البعد عن لغة عامَّة الناس، بينما يُجمع العلماء القدامى على أنَّها لهجة قريش، لأنَّهم كانوا أفصح العرب ألسنةً وأصفاهم لغةً.

بينما يستحيل إنكار إسهام لهجة قريش في تكوين هذه اللغة المشتركة، يصعب -في الوقت نفسه- قبول القول بالمساواة بينهما؛ فمن أشهر الفوارق بين لهجة قريش وهذه اللغة المشتركة -أو لغة الأدب التي أنزل الله بها القرآن الكريم- هو تحقيق الهمزة؛ إذ لم تكن قريش تَهمِز، خلافًا لما في قراءات القرآن. كذلك لا يمكن التسوية بين هذه اللغة المشتركة وأيِّ لهجةٍ؛ إذ لا أثر في اللغة المشتركة لأيٍّ من نماذج الخصائص اللهجيَّة التي تقدَّمت الإشارة إليها، والتي كانت شائعة بين تلك اللهجات. وعليه، يبقى السؤال عن كيف وأين نشأت هذه اللغة المشتركة؟

نشأت هذه اللغة المشتركة -أو لغة الأدب- في مكَّة المكرَّمة وازدهرت قبل مجيء الإسلام؛ وذلك لأسبابٍ دينيَّةٍ وسياسيَّةٍ واقتصاديَّة. أمَّا السبب الدينيّ، فهو مكانة الكعبة عند العرب قبل الإسلام؛ إذ كانت مكَّة منذ عهودٍ سحيقة مدينةً مقدَّسةً للعرب، تحجّ إليها من كلِّ حدبٍ وصوب، وهذا ما أدى -طبعًا- إلى الاختلاط بين العرب من مختلف القبائل وأهل مكَّة، اختلاط نتجت عنه هذه اللغة المشتركة. واختيار إحدى اللهجات -كلهجة قريش مثلًا- لتكون هي اللغة المشتركة ليس أمرًا اصطلاحيًّا أو شعوريًّا، بل هو أمر لا شعوريّ أبدًا، تمامًا مثلما يتأثَّر الشخص الذي يسكن في غير موطنه بلهجة أهل ذلك البلد بشكلٍ غير شعوريّ. ومكَّةلم تكن مدينةً مقدَّسةً فحسب، بل مدينة تشهد أسواقًا متعدِّدة، تحضرُها العرب للبيع والشراء، وللندوات الأدبيَّة التي كانت تُعقَد في هذه الأسواق، ومن أشهرها سوق عكاظ؛ وهذا ما كان سببًا لاختلاط أهل مكَّة بوفود قبائل العرب، وظهور البذرة الأولى للُّغة المشتركة التي نمت وازدهرت بينهم، وعندما عادت هذه الوفود إلى مواطنها حملت إليها تلك اللغة المشتركة، وهكذا انتشرت هذه اللغة في أنحاء شبه الجزيرة، لكنَّها لم تنتشر -على الأرجح- إلَّا بين الخاصَّة منهم، أيْ الشعراء والخطباء. وأمَّا السبب الاقتصاديّ فيعود إلى النشاط الاقتصاديّ الضخم الذي حَظِيَ به أهلُ

مكَّة؛ إذ كانوا تُجَّارًا يرتحلون بتجارتهم إلى اليمن في الشتاء، وإلى الشام في الصيف، بحيث أتاحت لهم هذه التجارة المربحة السلطان السياسيّ، وأصبحوا أكثر حضارةً وأقوى نفوذًا من غيرهم.

إذًا، الأصحّ القول إنَّ هذه اللغة المشتركة هي مزيجةٌ من لهجاتٍ عربيَّةٍ، مبنيَّةٍ على لهجةِ قريش، وقد كانت مفهومةً لدى جميع العرب؛ لذلك أنزل الله بها القرآن المجيد؛ لكي يؤثِّر في مستمعيه ويُعجزهم عن الإتيان بمثله. هذا، مضافًا إلى ما لهذه اللغة من خصائص تبرِّر اختيارها لتكون لغةَ القرآن الكريم، ومن هذه الخصائص:

ـ الخاصِّيَّة الأولى: كونها أرقى مستوى من كلِّ لهجةٍ كانت شائعة في بيئة نزول القرآن الكريم: فقد كانت هذه اللغة فوق مستوى العامَّة، أي لم يكن بمقدور عامَّة العرب استخدامها في محادثاتهم اليوميَّة، بل كان الشعراء والخطباء هم الذين يستخدمون هذه اللغة التي كانت ذات مرتبة مرموقة في المتخيّل العامّ. وهي أفصح اللغات؛ فقد خلت ممَّا يخلّ بالفصاحة، وبقيت فيها عناصرُ تجعلها صعبة التناول لعامَّة الناس. وهذا ما عبَّر عنه بعض علماء البلاغة بقوله إنَّما يُدرك إعجاز القرآن «من كان متناهيًا في معرفة وجوه الخطاب وطرق البلاغة والفنون التي يمكن فيها إظهار الفصاحة»؛ ذلك لأنَّ القرآن الكريم نزل بهذه اللغة التي هي لغة الأدب، لغة أهل الاختصاص، وبينما كان الجميع قادرًا على فهمها، لم يكونوا قادرين على التكلُّم بها، فكانوا ينظرون إلى متكلِّمها وكأنَّه أديبٌ بارع. ومن هذه العناصر عنصر الإعراب الذي يمثِّل الميزة التفوقيَّة للعربيَّة الفصحى، بناءً على ما صرَّح به بعض العلماء الأسلاف من أنَّ العرب لم يكونوا يحقِّقون الإعراب.

ـ الخاصِّيَّة الثانية: عدم انتماء عناصرها أو صفاتها إلى بيئةٍ محلِّيَّةٍ بعينها:

لم يكن سهلًا على من يستمع إلى شعر شاعرٍ أو كلمةِ خطيبٍ اكتشاف لهجتهما الأصليَّة. وببيانٍ آخر: كانت هذه اللغة المشتركة مزيجةً من اللهجات، وفي الوقت ذاته مستقلةً عنها. والشاهد على ذلك هو خلوُّها من الصفات اللهجيَّة التي سبقت الإشارة إليها. وعليه، لم تكن هذه اللغة تابعةً لقبيلة معيَّنة أو محسوبةً على أهلِ قبيلةٍ محدَّدة، حتَّى يكون النصُّ المنشأُ بها محلَّ رفضٍ لمواصفاتها القَبَليَّة؛ ولذلك اختيرت من بين اللغات لتكون لغة القرآن الكريم؛ لئلّا يتَّصف كلام الله -تعالى- بسماتِ قبيلةٍ محدَّدة، فيقتصر عليها، بل ليتمكَّنَ من التغلغل في قلوب العرب برمَّتهم، ولئلَّا يَحُولَ اختصاصُه بلهجةِ إحدى القبائل دون قبوله من قِبَل القبائل الأخرى.

ـ الخاصِّيَّة الثالثة: عدم كونها لغة سليقة العرب:

بمعنى أنَّهم كانوا يتكلَّمون بها بلا وعي بخصائصها. والأخبار التي تحكي الألحان الواقعة في كلامهم خير دليلٍ على هذه الحقيقة؛ فإنّ مَنْ يتحدَّث بلغةٍ على سليقته لا يُخطِئ في ظواهر تلك اللغة -من التركيب في أصولها، أو ترتيب كلماتها، أو الأساليب المستخدمة فيها- دون أن يدرك أنَّه أخطأ، فالعربيُّ لا يخطِئ في عامِّيَّته، وإنْ زلَّ لسانه وارتكب هفوةً رجع عنها في لمح البصر؛ لأنَّ العامِّيَّة هي لغة سليقته لا العربيَّة الفصحى، فأحيانًا يُخطِئ في الفصحى، كما كان العرب قبل الإسلام وبعده يُخطئون بين الفينة والأخرى في تلك اللغة المشتركة التي كانت تُستخدم في مجال الأدب، كالشعر والخطابة، ولا التحادث اليوميّ وما يجري في الأسواق. وما يلفت الانتباه هو أنَّ اللحنَ لم يكن مقصورًا على الناس العاديّين، بل كان فحول الشعراء الجاهليِّين -أيضًا- يلحنون بعض الأحيان، ومن أمثلة ذلك: ما يسمَّى عند علماء العروض بالإقواء، وهو أنَّ

الشاعر الذي يلتزم حركةً معيَّنةً في رَويّ القصيدة -أيْ يختار حركةً معيَّنةً لجميع الأبيات- قد يغفل عن الإعراب -الذي ليس من لغة سليقته- فيجرّ ما حقّه الضمّ أو العكس؛ احتفاظًا بموسيقى القصيدة. وهذا يُثبت أنَّ الإعراب -أحد خصائص اللغة المشتركة- لم يكن لغةَ سليقةِ العرب، بل كانوا يلحنون عند التحدُّث بها.

وخلاصة ما تقدَّم هو: أنَّ القرآن الكريم نزل بلغةٍ مشتركةٍ بين جميع العرب، لغةٍ مزيجةٍ من مختلف اللهجات، مبنيَّةٍ على لهجةِ مكَّة أمّ القرى، فهي أقرب إلى لهجة قريش من غيرها، وتختلف عنها في ظواهر عدَّة. ولقد نشأت هذه اللغة منذ القرن السادس الميلاديّ في مكَّة بشكلٍ لا شعوريٍّ عند اختلاط الوفود العربيَّة، وترعرعت في الأسواق الأدبيَّة، وانتشرت منها إلى أرجاء شبه الجزيرة العربيَّة. فهي لغة الأدب، ذات المكانة الأرقى والأسمى بين اللهجات الدارجةِ بينهم، وما كانت لغة تعاملهم اليوميّ، وكانوا يلحنون فيها، حتَّى الشعراء منهم؛ إذ لم تكن لغة سليقتهم، وكان الجميع أمامها سواء، أيْ لم تختصّ بإحدى القبائل، حتَّى تكون معرفة موطن الناطق بها أمرًا سهلًا. وعليه، فليس من الإجحاف أن ننسب الخلافات التي وقعت بين النحاة إلى عدم إيضاح الفارق بين اللغة الأدبيَّة المشتركة -التي أنزل الله تعالى بها القرآن- وبين لهجات الخطاب في أذهانهم؛ لأنّهم كانوا يتطلَّعون إلى تخريج قواعد اللغة العربيَّة التي نزل بها القرآن، بغضِّ النظر عن أنَّها ليست لغة قريش أو لهجة قبيلة أخرى بعينها، بل هي لغةٌ مشتركةٌ بين العرب، متكوِّنةٌ من أفصح مفردات شتَّى اللهجات وتعابيرها.

يدَّعي لكسنبرغ -كما تقدَّم- أنَّ الخطَّ العربيّ اتَّخذ الخطَّ السريانيّ أنموذجًا له، واحتذاه في تطوُّره، وأنَّه لا وجود لكتابةٍ عربيَّةٍ قبل القرآن الكريم إلَّا في عددٍ ضئيلٍ من النقوش. وهذه الدعوى من الأهمِّيَّة بمكان؛ لأنَّ لكسنبرغ يراها مبرّرًا لتغيير

كتابة القرآن الكريم كيفما يشاء. وعليه، فإذا ما ثبت خلاف هذه الدعوى انهار أحد أهمّ أركان نظريَّته، واتَّضح ضعف دعاويه الأخرى التي تفرَّعت على هذه الدعوى. وردًّا على هذه الدعوى لا بدَّ من تقديم خلاصةٍ لتاريخ الخط العربيّ قبل الإسلام.

قضى الإنسان قرونًا كثيرةً دون أن تكون له معرفةٌ بالكتابة، حتَّى إذا خطا خطوةً نحو الحضارة والتجارة أدرك الحاجة إليها، فبدأ برسم صُوَرٍ، ليعبِّر بها عمَّا يدور في خلده، وينقل المعنى إلى ذهن مخاطبه، فلما أتعبه رسم هذه الصور عمل على تبسيطها وتحويلها إلى رموزٍ، ومن ثَمَّ إلى الأبجديَّة. وهذا ما يُعرَف بأطوار الكتابة، وهي خمسة، على التفصيل الآتي:

ـ الطور الصوريّ: اعتمد فيه الإنسان على تصوير ما يريد، فكان يرسم شجرةً دلالةً عليها، ويمثِّل ذلك الخطّ الهيروغليفيّ في مصر، والحثيّ في الشام، والآشوريّ (المسماريّ) في العراق أثناء القرن السابع قبل الميلاد، والصينيّ.

ـ الطور الرمزيّ: وظَّف فيه الإنسان الرموز للتعبير عن الأفكار المجرَّدة، فكان يرسم تاجًا ليدل على الملِك، وتوجد أمثلة له في الخطَّيْن الهيروغليفيّ والصينيّ. ويمكن اعتبار إشارات المرور مثالًا لها في عصرنا هذا.

ـ الطور المقطعيّ: ويُعدّ هذا بداية الكتابة الهجائيَّة؛ إذ انتقل فيه الإنسان من الرسم إلى اللغة. فإذا أراد أن يعبِّر عن الفعل «يدرس» مثلًا، رسم يدًا غيرَ قاصدٍ اليد نفسها، بل لفظها. والخطّ البابليّ والمصريّ القديم من أمثلته.

ـ الطور الصوتيّ: وضع فيه الإنسان صورًا للدلالة على الحروف، فكان يرسم عينَ إنسانٍ -مثلًا- ليدل على حرف العين، لا على عين الإنسان أو لفظة «عين» نفسها.

ـ الطور الهجائيّ: وهو الطور الأخير، وقمَّة تطوُّر الإنسان من حيث الكتابة، وفيه استخدم الإنسان رموزًا تدلُّ على الحروف.

إذًا، الخطوط المستعملة اليوم تعود إلى الأصول الأربعة التي ذُكرت في الطور الصوريّ، وما يهمّنا -هنا- هو الخطّ المصريّ القديم الذي يُعتبر الحلقة الأولى للخطِّ العربيّ. فبينما استُخدم في بلاد الرافدين القصب بغرزه في ألواح الطين الطري، وبدت الكتابة بشكل المسامير، استُخدم في وادي النيل ورق نبات البردي -الذي يكثر في مستنقعات البلاد- وظهرت الكتابة الهيروغليفيَّة. وكان الفينيقيُّون أكثر الناس اشتغالًا بالتجارة ومخالطةً للمصريِّين، فأخذوا الكتابة المصرية -بعد حذفهم الصور وجملة من الحروف منها- واختاروا منها اثنين وعشرين (٢٢) حرفًا توافق الأصوات الموجودة في لسانهم، ولم يُدخلوا تغييرًا كبيرًا على خمسة عشر (١٥) حرفًا منها. وبهذا، تكون الكتابة الفينيقيَّة هي الحلقة الثانية للخطِّ العربيّ. ولكن ثمَّة خلاف بين علماء الآثار في اشتقاق هذا الخطّ من الخطّ المصريّ، حتّى تمَّ العثور على النقوش السينائيَّة، وعُدّت هذه النقوش الحلقة المفقودة بين الكتابة المصريَّة القديمة والكتابة الفينيقيَّة. وانتشرت الكتابة الفينيقيَّة عبر تجارتهم البحريَّة لتصل إلى بابل، ومن ثَمَّ شاع استعمالها في العراق وفارس وغيرهما. كذلك أخذ اليونانيُّون

أبجديَّتهم عن الفينيقيِّين في ما بين القرن الثامن والتاسع قبل الميلاد، ويشهد لذلك عدم وجود نصٍّ يونانيٍّ سابقٍ للقرن الثامن قبل الميلاد.

وبينما كان الفينيقيُّون يسيطرون على ساحل البحر الأبيض المتوسط وموانئه، كان الآراميُّون إلى الخلف في سوريا وبوادي الشام مسيطرين على محطَّات القوافل المطلَّة على خطوط التجارة البريَّة القديمة، فأخذ الآراميُّون الأبجديَّة الفينيقيَّة ونشروها في معظم أنحاء آسيا حتَّى التخوم الصينيَّة، وأصبح الخطُّ الآراميّ مستخدَمًا من مصر إلى الهند، وقد تبنَّته حتَّى بعض الشعوب غير الساميَّة، مثل: سكان آسيا الوسطى وفارس، وتولَّدت منه خطوطٌ أخرى: كالخطِّ الهنديّ؛ والفارسيّ القديم؛ والعبريّ المربّع؛ والتدمريّ؛ والسريانيّ؛ والنبطيّ. وقد كانت الآراميَّة لغة كتابة في بعض المناطق عربيَّة اللغة والمجاورة لمحيطها الجغرافيّ، وهي واضحة التأثير في اللهجات العربيَّة البائدة، خصوصًا في اللهجات العربيَّة الشماليَّة القريبة من مناطق التغلغل الآراميّ، أيْ شمال الحجاز المحاذية لتخوم الدويلات الآراميَّة. فيمكن اعتبار الخطّ الآراميّ ثالث حلقة من حلقات الخطّ العربيّ على رأي المستشرقين.

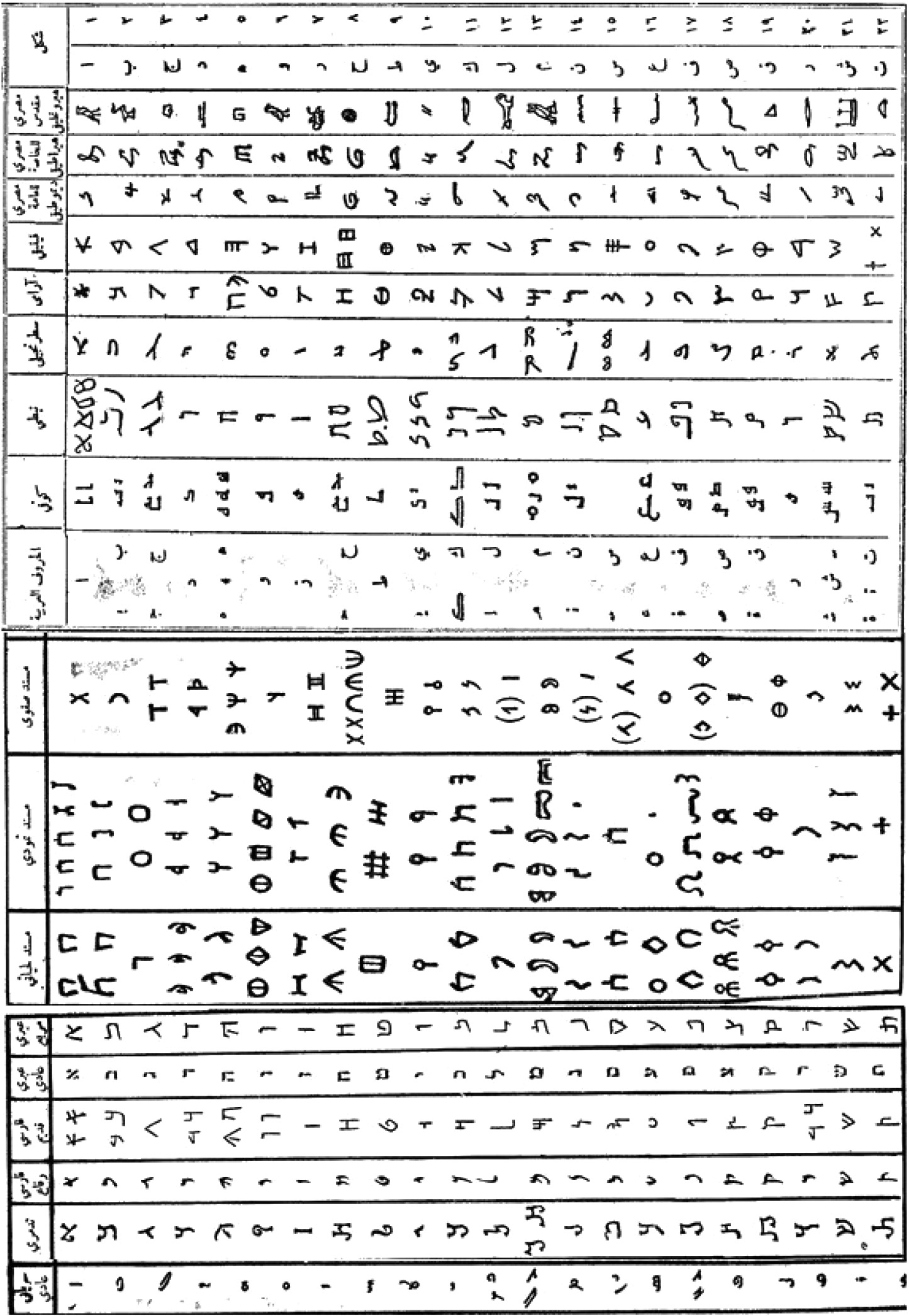

ولكنّ هناك عددٌ مِنَ الباحثين العرب يرون أنَّ الخط المسند هو الحلقة الثالثة من حلقات نشأة الخطّ العربيّ. ومن أدلَّتهم النقوش التي عُثر عليها في المناطق الشماليَّة من شبه الجزيرة العربيَّة وهي مكتوبةٌ بالخطوط الجنوبيَّة، وكذلك وجود بعض الحروف في الخطّ المسند (ث/خ/ذ/ض/ظ/غ) التي لا توجد في الآراميَّة. وتؤيِّد رأيَهم جملةٌ من الروايات المرسلة. وجدير بالذكر أنَّ الخطَّ المسند -وهو الخطّ العربيّ الجنوبيّ، ويتمثَّل في الكتابات المَعينيَّة والسبئيَّة والحضرميَّة والقتبانيَّة والحميريَّة- قد شاع استخدامه في أنحاء شبه الجزيرة قبل الميلاد. ويتألَّف هذا الخطّ من تسعة وعشرين (٢٩) حرفًا صامتًا، لا تُكتب فيها حركاتٌ أبدًا. ويُكتب من اليمين إلى اليسار كما يمكن عكسه، كذلك من الأعلى إلى الأسفل أو العكس، أو بشكلٍ لولبيّ، كما يحلو لكاتبه. وحروف هذه الكتابة غير متَّصلة، ويُفصل بين كلماتها بخطوطٍ مستقيمةٍ عموديَّة. وهناك خلاف بين علماء الآثار في أصل الخطّ المسند، أهو مأخوذٌ من الأبجديَّة الفينيقيَّة أو الكنعانيَّة أو السينائيَّة، أو من أصل لم يُعرف بعد؟ وقد اشتقّت منه الخطوط اللحيانيَّة والثموديَّة والصفويَّة في المناطق الشماليَّة، والحبشيَّة والجعزيَّة في المناطق الجنوبيَّة من شبه الجزيرة .

وما ينفي رأي أولئك الباحثين هو الاختلاف الشديد بين الأبجديَّة الجنوبيَّة (المسند) والأبجديَّة العربيَّة القديمة، كما صرَّح بذلك بعض علماء اللغة القدماء. وفضلًا عن هذا الاختلاف، فإنَّ النقوش التي كُتبت بالخطوط الجنوبيَّة في المناطق الشماليَّة هي من آثار الاستعمار اليمنيّ لتلك المناطق، وقد زالت بزوال ذلك السلطان، فلا وجود لنقشٍ من هذه النقوش -أي الثموديَّة واللحيانيَّة والصفويَّة،

التي كُتبت بأقلامٍ قريبة الشبه من الخطِّ المسند- بعد القرن الرابع للميلاد؛ حيث ترك العرب القاطنون في شمال شبه الجزيرة الخطَّ المسندَ وأقبلوا على الخطوط الشماليَّة. فليس من المستبعد أن يكون هذا الإعراض عن الخطوط الجنوبيَّة من أجل هيبة الإمبراطوريَّة الفارسيَّة -التي اختارت الآراميَّة لغةً للكتابة- بينما كانت الإمبراطوريَّة اليمنيَّة -التي كانت تستخدم الخطَّ المسند- في حالة الانهيار، وما يفسِّر هذا الإعراض أيضًا -رغم وجود حروف فيها لا توجد في الأبجديَّة الآراميَّة- هو مرونةُ الخطّ الآراميّ في مقابل المسند. إذًا، ليس الخطّ المسند من حلقات الخطّ العربيّ، بل الخطّ الآراميّ هو الحلقة الثالثة، كما تؤيِّد ذلك النقوشُ المكتشفة.

أمَّا الحلقة الرابعة، فلعلَّها أكبر موضع للخلاف حول أصل الخط العربيّ، وفيها أقوال عدَّة، يمكن حصرها في أقوال ثلاثة:

- القول الأوَّل: ما ورد في الروايات والأخبار من نسبة أصل الكتابة إلى بعض الأنبياءعليهمالسلام أو إلى بعض الأشخاص

- القول الثاني: القول بأنَّ الأصل السريانيّ هو أصل الخطّ العربيّ، وهو قول لكسنبرغ

- القول الثالث: القول بأنّ الأصل النبطيّ هو أصل الخطّ العربيّ، وهو قول معظم المستشرقين والباحثين المسلمين.

فلا بدَّ من دراسة هذه الأقوال، وتمييز الغثّ والسمين منها؛ ليتَّضح القول الأصحّ من بينها؛ وذلك على ضوء الوثائق والمعطيات العلميَّة التي بين أيدينا في عصرنا الراهن.

هناك عددٌ من الروايات والأخبار يُنهي الخلاف السائد بين العلماء في أصل الخطّ العربيّ، ويحلّ المعضلة بكلّ بساطة، ألا وهي أخبار اختراع الخطِّ على أيدي أحد الأنبياء العظام عليهمالسلام ، كما ورد في خبرٍ أنَّ: أوَّل من كتبَ بالعربيّ والسريانيّ وغيرهما آدمُ عليهالسلام ، وذلك قبل موته بثلاثمئة سنة، كتبه في طين وطبخه، فلما أصاب الأرض الغرق وجد كلُّ قوم إحدى الكتابات فكتبوا بها، وكتب إسماعيل عليهالسلام بالكتابة العربيَّة. وبما أنَّ العرب -وفقًا للمتخيّل العامّ- من ولد إسماعيل عليهالسلام ، يعود أصل الخطّ العربيّ لديهم إلى نبيّ الله إسماعيل عليهالسلام . وهناك أخبارٌ تنسب اختراع الخطّ إلى أولاده، أو إلى هود عليهالسلام ، وتُشدِّد على تعلٌّمه إيَّاه بالوحي الإلهيّ. وقد ربط بعض الأعلام القدامى بين هذه الأخبار وبين الآيات الأولى من سورة العلق. لكنَّ الحقيقة هي أنَّ هذه الرويات وُضعت لتفسير تلك الآيات والنظريَّات العربيَّة التي كانت شائعة في ذلك الزمن؛ فإنَّ الخطَّ من الصنائع البشريَّة الحضاريَّة، وليس وحيًا إلى الأنبياء والرسل. ونظريَّة توقيفيَّة الخطّ مرفوضة؛ لأنَّها لا تقوم على أساسٍ علميٍّ صحيح، بل هي مجرَّد أخبار وردت بلسان «رُوي» أو «قيل»، وليس لها سندٌ يمكن التعويل عليه.

ثمَّة قسمٌ آخر من الروايات لا يختلف عن سابقه في الصحَّة والصدق، وهي الروايات التي تنسب اختراع الخطّ إلى أشخاصٍ معيَّنين: منها ما روي عن الشرقي بن القطامي: اجتمع ثلاثة من طيء وهم مرار (مرامر) بن مُرَّة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة، فوضعوا الخطّ وقاسوا الأبجديَّة العربيَّة على الأبجديَّة السريانيَّة،

فتعلَّمه منهم أهل الأنبار، وتعلَّم منهم أهل الحيرة، ثمَّ تعلَّم منهم بشر بن عبد الملك -وكان نصرانيًّا- حينما كان مقيمًا بالحيرة، فأتى مكَّة، فطلب منه سفيان بن أمية وأبو قيس بن عبد مناف أن يعلِّمهما الخطَّ العربيّ، فعلَّمهما. ثم تعلَّمَ غيلان بن سلمة من هؤلاء الثلاثة الخطَّ في الطائف، ثم ذهب بشر إلى مضر وعلَّم عمرو بن زرارة الخطّ، وأخيرًا ذهب إلى الشام وعلّم الناس الخطّ. كذلك تعلَّم -أيضًا- رجلٌ من طابخة كلب الخطَّ من أولئك الثلاثة الطائيِّين، ومنه تعلَّمَ أهل وادي القرى الخطّ. ورُوِي مثل ذلك عن ابن عبَّاس -أيضًا-، لكن فيه: وضع مرار الصورَ (أي الحروف)، ووضع أسلم الفصل والوصل، ووضع عامر الإعجام. وعنه في خبرٍ آخر أنَّ قريشًا تعلَّمت الخطَّ من حرب بن أُمَيَّة، وتعلَّمَ حرب من عبد الله بن جدعان، وتعلَّم عبد الله من أهل الأنبار، وتعلموا جميعًا من رجلٍ يمنيٍّ من كِندة مرَّ بهم، وتعلَّم هو من الخلجان بن القاسم، وهو كاتب الوحي لهود عليهالسلام.

ويُستنتجُ من هذه الأخبار أنَّ الخطَّ العربيَّ مأخوذٌ من أهل الحيرة، وهم الذين أخذوه من أهل الأنبار، كما يصرِّح بهذا بعض الأخبار، وربما تعلَّم هؤلاء من أهل اليمن، كما يؤيِّد هذا الأخير ما ورد في بعض الكتب أنَّ العرب كانت تُسمِّي خطَّهم بـ«الجزم»، فقالوا في تسميته: لأنه جُزم -أي قُطع- من المسند. وقالوا [أوَّل] من كتب بالجزم رجل من بني مخلد بن النضر بن كنانة، ومنه تعلَّمت العرب. وهناك رواية أقرب إلى الخيال، وهي أنَّ رجالًا أسماؤهم «أبجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، وقرشت»، وكانوا نزولًا مع عدنان بن أدد، وضعوا الكتابة على أسمائهم، وأضافوا إليها الحروف التي لم تكن في أسمائهم (ث/خ/ذ/ض/ظ/غ)، وقيل: إنَّهم

كانوا من الملوك. وقد أشرنا -في ما سبق- إلى أنَّ الخطَّ العربيَّ لم يُشتقّ من المسند، بل أخبار ذلك آحاد بالنسبة إلى ما ينسب أخذه من العراق (الحيرة والأنبار)، وستأتي أدلَّة أخرى تثبت اشتقاقه من الخطِّ النبطيّ.

من نافلة القول: إنَّ الرواية التي تعرِّف مخترعي الخطّ رجالًا أسماؤهم الحروف الأبجديَّة رواية لا يقبلها العقل، وليس أدلّ على سذاجة واضعها أنَّه أخذ الترتيب الأبجديّ وزعمه أسماءَ ملوكٍ، فلا تستحقّ المناقشة. وأمَّا رواية اختراع الخطّ على أيدي مرار وأسلم وعامر، فهي ضعيفة من حيث السند؛ لضعف الشرقي بن القطامي، كما ضعَّفه البعض، وقالوا إنَّ في أحاديثه مناكير. وعلاوةً على ذلك، فإنَّ فيها أثر الصنعة والاختراع (الأسماء الموزونة: مرة، سدرة، جدرة)، فليست هذه التسميات نتيجة الصدفة. هذا فضلًا عن أنَّ الكتابات القديمة لم تكن معجَمةً كما تدَّعي تلك الرواية أنَّ عامرًا وضع الإعجام، بل إنَّ دراسة النقوش المكتشفة تثبت خلافه. وليس من المستبعد أن يكون هذا الخبر وأمثاله موضوعًا؛ لاختلاق فضيلةٍ للذين ذُكرت أسماؤهم كمن نقل الخطّ إلى الحجاز؛ إذ كانت الكتابة موجودة قبل هؤلاء، كما يشير إليها بعض الأخبار. وعليه، يبقى هناك أمران لا بدَّ من الحديث عنهما:

- الأمر الأوَّل: إنَّ الرواية التي نقلها الشرقي تقول إنَّ مخترعي الخطّ العربيّ وضعوه قياسًا على الخطِّ السريانيّ. وهذا يؤيِّد نظريَّة لكسنبرغ.

- الأمر الثاني: ثمَّة روايات أخرى تصرِّح بأخذ الخطِّ العربيّ من الحيرة والأنبار.

أمَّا بالنسبة إلى الأمر الأوَّل، فقد تقدَّمت الإشارة إلى أنَّ الرواية ضعيفة السند، وفيها أثر الوضع، وأنَّه ليس من المنطقيّ الاستناد إليها لإثبات حقيقة تاريخيَّة. هذا، مضافًا إلى أنَّ الرواية وردت بألفاظٍ أخرى ليست فيها إشارة إلى اختراع الأبجديَّة العربيَّة قياسًا على السريانيَّة

وأمَّا انتقال الخطّ العربيّ من الحيرة والأنبار، فلم يستبعده بعض المؤرِّخين، وهو ما يشير إليه أحدهم في كلامه عن المدارس التي كانت ملحقة بالكنائس والأديرة في العراق -الحيرة والأنبار بالتحديد- وقتئذٍ لتعليم الكتابة، وعن الصلة التجاريَّة الوثيقة بين عرب العراق وأهل مكَّة، بحيث لا يستبعد تعلّم الخطّ منهم، وكذلك التبشير المسيحيّ الذي لعب دورًا مهمًّا في نشر الخطّ النبطيّ أو الآراميّ المتأخِّر في جزيرة العرب، فلعلَّ المبشِّرين نقلوا الخطَّ إلى الحجاز. ولكنَّه نفسه يصرِّح في نهاية المطاف أنَّ هاتين المنطقتين -أي الحيرة والأنبار- لم تعطِ الباحثين أيَّ نصٍّ مكتوب، كما لم تعطِ مكَّة -أيضًا- أيَّ نصٍّ جاهليٍّ مكتوب، فلا يمكن البتّ في الأمر بمجرَّد هذه الأخبار والروايات. ولعلَّ السبب في ذكر هاتين المنطقتين خاصَّة هو مكانتهما الجغرافيَّة وظروفهما السياسيَّة التي جعلت العرب تزعم أنَّ لهما دورًا خطيرًا في نقل الخطِّ إلى الحجاز.

أمَّا القول الثاني -وهو الأصل السريانيّ للخطّ العربيّ- فلم ينفرد به لكسنبرغ، بل ثمَّة من وافقه الرأي من مستشرقين آخرين. وقد كانت هذه النظريَّة موضع تبنٍّ من قبل جملة من المستشرقين في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، إلى أن تمَّ اكتشاف النقوش النبطيَّة والسينائيَّة، حيث بدأت هذه النظريَّة بالتراجع والبطلان. وعندما أعلن «نولدكه» -في منتصف القرن التاسع عشر- الخطَّ النبطيّ أصلًا للخطِّ العربيّ، ووافقه في ذلك «لاوي» و«دي فوغويه» و«كارباسك» و«أُيتينغ»، حصل إجماع على هذا الموضوع؛ ولكن ما هي إلَّا نصف قرن حتَّى عاد «استركي» وتراجع عن هذا الرأيّ، ظانًّا الخطَّ السريانيّ المتَّصل أصلًا للخطّ العربيّ، من دون أن يعتمد في حكمه النهائيّ سوى على خبرٍ أورده البلاذري، وهو بنفسه يقرّ بأنَّه لا يوجد إثباتٌ أثريٌّ لذلك. ولكن ردّ عليه «غروهمان» ـ في كتابه «دراسة الكتابات العربيَّة القديمة» ـ مُدَعِّمًا نظريَّة نولدكه.

وفي أوائل القرن العشرين ادَّعى «مينغانا» أنَّ اللغة العربيَّة لم تكن تمتلك أيّ أبجديَّة في صدر الإسلام، ولو وُجدت كتابة في مكَّة والمدينة فهي قريبة الشبه

من السريانيَّة أو العبريَّة. ودافعت «عبُّود» عن هذا المدَّعى بعض الشيء في كتابها «نشأة الخطّ العربيّ الشماليّ»، بتشدُّدها وتأكيدها على تأثير الخطّ السريانيّ، وبقولها إنَّ الخطَّ العربيّ المسيحيّ بدأ يفقد تدريجيًّا تماثُله مع الخطِّ السريانيّ منذ القرن العاشر للميلاد، وأصبح يشبه الخطّ العربيّ الإسلاميّ، بحيث لا يمكن التمييز بينهما.

وهناك من العلماء المسلمين من يرى الخطَّ السريانيّ أصلَ الخطّ العربيّ، وأدلّته في ذلك تتمحور حول تقارب أشكال الحروف بينهما. ثمَّ إنَّ لكسنبرغ -أيضًا- لم يقدِّم دليلًا أثريًّا لإثبات دعواه، بل اكتفى ببيان القواسم المشتركة بين الخطِّين، واستنتج منها تطوُّرَ الخطِّ العربيّ من السريانيّ. ولكن ليست هذه الخصائص المتَّفِقة والحروف المتقارِبة في الخطَّيْن إلَّا لأنَّهما اشتُّقَا من أصلٍ واحد -أيْ الخطّ الآراميّ- وخَضَعَا لظروفٍ واحدةٍ في أدوارٍ متشابهة.

وقد أصبحت هذه النظريَّة -أي الأصل السريانيّ للخطّ العربيّ- مرفوضةً اليوم، خصوصًا بعد العثور على مئات النقوش وأوراق البردي المكتوبة بالخطّ النبطيّ المتَّصل. وبينما لا يوجد أيُّ نقشٍ عربيٍّ كُتبت بالخطِّ السريانيّ، ثمَّة نقوشٌ عربيَّةٌ كثيرةٌ كُتبت بالخطّ النبطيّ.

وهو القول الثالث الذي يرى الخطَّ النبطيَّ أصلًا للخطِّ العربيّ، وعليه جلّ الباحثين المعاصرين، من المسلمين والمستشرقين.

وقبل الحديث عن الخطّ النبطيّ، لا بدَّ من عرضٍ موجزٍ عن تاريخ الأنباط. فقد كان الأنباط شعبًا عربيًّا يعود تاريخهم إلى القرن الرابع قبل الميلاد. وتأسَّست المملكة النبطيَّة خلال القرن الثاني قبل الميلاد بسبب الاضطراب الذي ساد الإمبراطوريَّة السلوقيَّة، ولكن كانت لازدهارها أسبابٌ اقتصاديَّةٌ؛ إذ كانت مملكتهم تقع على طريقٍ تجاريٍّ من الهند والصين إلى منطقة البحر المتوسِّط في غضون قرنين (من حوالي عام ٥٠ قبل الميلاد إلى ١٥٠ بعده)، مضافًا إلى طرقٍ أخرى، ولكنَّها كانت قليلة الاستخدام. وكانت هذه المملكة ممتدَّة من شمال شبه الجزيرة العربيَّة إلى جنوب فلسطين وبلاد الشام. وكانت عاصمتها الشماليَّة سلع أو البتراء (أي الصخرة)، الواقعة في وادي موسى بالقرب من معان. وكانت عاصمتها الجنوبيَّة الحِجر أو مدائن صالح، الواقعة على سكَّة حديد الحجاز في شمال بلاد العرب. أمَّا الطرق التي كانت تمرّ بالممكلة النبطيَّة، فثلاثة:

الطريق الأوَّل: طريق الخليج الفارسيّ، مع استراحة في الغرة، وعبور شبه الجزيرة عن طريقٍ يصل لتيماء والحِجر.

الطريق الثاني: طريق اليمن عبر صنعاء، فمكَّة، فيثرب، فديدان، ثمَّ إلى الحِجر.

الطريق الثالث: طريق البحر الأحمر، مع استراحة إمَّا في أيلة (في خليج العقبة) وما يصل مباشرة إلى البتراء، وإمَّا في لويكه كومه وما يصل إلى ديدان والحِجر.

وكانت البضائع التي تصل إلى الحجر أو البتراء تُباع في اليونان وإيطاليا ومصر والشام. وهذه التجارة المربحة والثروات الطائلة جعلت الأنباط يأخذون في التوسُّع

والسيطرة على الطرق التجاريَّة أكثر؛ لكنَّهم لم يستطيعوا الصمود أمام الرومان، على الرغم من أنَّهم تمكَّنوا من السيطرة بقوَّة على جنوب دمشق ومنطقة حوران، فأسَّسوا في أطراف الشام مركزًا تجاريًّا آخر -فضلًا عن الحجر والبتراء- اسمه بصرى، وظلَّت في التوسُّع من شمال الحجاز إلى التخوم الجنوبيَّة للشام خلال القرن الأوَّل للميلاد. وقد كانت المملكة النبطيَّة خصمًا للإمبراطوريَّة الرومانيَّة، بحيث أدَّى هذا الخصام إلى احتلال دمشق من قبَل الرومان في منتصف القرن الأوَّل الميلاديّ، وقبل ذلك ببضعة سنوات أقام الرومان حملةً ضد البتراء، واضطرّ الملك النبطيّ إلى دفع مبلغٍ هائلٍ؛ بغية شراء السلام وانسحاب جيش الرومان. ويبدو أنَّ الرومان اعتبروا المملكة النبطيَّة ولايةً تابعةً لهم منذ ذلك الزمن. وبما أنَّ هذه التبعيَّة لم تكن مرضيةً للأنباط، أبدوا الرغبة في الاستقلال في مرَّاتٍ عدَّة. فعلم الرومان أن الأنباط ليسوا أتباعًا متمرِّدين فحسب، بل إنَّهم منافسوهم في التجارة أيضًا، فحالوا دون حركة الأنباط التجاريَّة نحو مصر، وازدهرت الحركة التجاريَّة للمينائيّين المصريّين على البحر الأحمر، والتي كانت شبه مهجورة قبل ذلك الوقت. ولم تكن حاجةٌ إلى إبادة تجارة الأنباط بكاملها؛ إذ كان التنافس التجاريّ على طريق النيل كفيلًا بها، فوجَّهت الإمبراطوريَّة الرومانيَّة الضربة القاضية لحاكم الشام للمملكة النبطيَّة عام ١٠٦ للميلاد عندما احتلَّت البتراء، لكن بقيت المناطق الجنوبيَّة للمملكة -أي مدائن صالح وشمال الحجاز- مستقلةً، بينما حلَّت تدمر محلّ البتراء بوصفها عاصمةً تجاريَّةً.

أمَّا الأنباط، فلاشتغالهم بالتجارة شعروا بمسيس الحاجة إلى الكتابة، وقد كانت الآراميَّة اللغة السائدة يومئذٍ في بلاد الشرق الأدنى، فاختاروها للكتابة؛ إذ لم تكن بعد للعربيَّة أبجديَّة، وبقيت العربيَّة اللغة المحكيَّة بينهم للتعامل اليوميّ. وقد عُثر على نقوشٍ نبطيَّةٍ كثيرةٍ في سيناء ودمشق والأردن وصيدا، تَحمل أسماء ملوكهم

وآلهتهم وأشخاصٍ كُثُر. ويظهر من هذه النقوش -التي كُتبت بالخطِّ الآراميّ- أنَّ اللغة العربيَّة كانت تُستخدم عندهم في الحوارات اليوميَّة؛ نظرًا إلى احتوائها على بعض خصائص العربيَّة التي لا توجد في الآراميَّة.

وقد صرَّح عددٌ من المستشرقين بأنَّ الأنباطَ عربٌ من حيث النسب، وكانوا ينطقون بهذه اللغة، وأنَّ الآراميَّة التي استخدموها لتسجيل الكتابات لم تكن لغةَ أحاديثهم اليوميَّة، فأدخلوا على كتاباتهم عناصر عربيَّة، خلافًا لغيرهم من العرب الذين كتبوا بالخطِّ الآراميّ. والأسماء الكثيرة التي وردت في النقوش النبطيَّة مع أعاريبها الواضحة تثبت أنَّهم كانوا عربًا. مضافًا إلى ذلك، فقد عُثر في البتراء -عاصمة الأنباط- على مجموعةٍ تضمُّ نحو ١٤٠ ورقة بردي، ترجع إلى القرن السادس للميلاد، ورغم أنَّها مكتوبة باليونانيَّة، لكن فيها عدد لا بأس به من الأسماء العربيَّة، وهذا يكشف بالتأكيد عن اللغة المنطوقة في تلك المنطقة. ويردّ أحد المستشرقين على من يزعم أنَّ الآراميَّة لم تكن لغة الكتابة للأنباط فحسب، [بل لغة حواراتهم أيضًا]، قائلًا: تحتوي الأغلبية الساحقة من هذه النقوش على إحدى مفردات «سـلـم/ذكـر/بـرك»، إلى جانب اسم صاحب النقش، وفضلًا عن أنَّ جذروها عربيَّة، تدلّ كثرة ورودها في النقوش على أنَّها فقدت هويَّتها بوصفها مفردةً آراميَّةً. وما يلفت الانتباه هو نقشٌ جنائزيٌّ عُثِرَ عليه في الحِجر، وكان كاتبه العربيّ ينوي أن يكتب بالآراميّ، لكنَّه لم يتقن العمل، فخلط بين اللغتين وارتكب

أخطاءً في الإعراب والنحو. وإذا ثبتت عروبة الأنباط، لا يُستبعد انتقال الخطّ منهم إلى بني عمومتهم في الحجاز. وما يقوِّي هذا الرأي هو وجود سوقٍ نبطيَّةٍ في يثرب في نهاية القرن الخامس للميلاد؛ بما يدلّ على علاقاتٍ تجاريَّةٍ بين الأنباط وعرب الحجاز.

أمَّا بالنسبة إلى الكتابة، فيتبيَّن من خلال النقوش النبطيَّة أنَّ الخطَّ الآراميَّ تطوَّر رويدًا رويدًا، وابتعد عن أصله شيئًا فشيئًا عند أجيال الأنباط حتَّى أصبح ما يُعرف بالخطّ النبطيّ، ويُقدَّر حصول هذا التفرَّع في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد. ثمَّ إنَّ هذا الخطّ أصبح ذا طابعٍ مميَّزٍ في النصف الأخير من القرن الأوَّل الميلاديّ، ومن ثَمَّ تطوَّر بسرعةٍ مدهشةٍ في غضون القرنين الثالث والرابع، حيث انصبغت النقوش النبطيَّة بالصبغة العربيَّة، إلى أن اندثرت الكتابة النبطيَّة في القرنين الخامس والسادس، وتفرَّعت منها كتابةٌ جديدة، ألا وهي الكتابة العربيَّة. ويصف أحد علماء الساميَّات سرعة هذا التطوُّر، قائلًا: «إنَّ الخطَّ النبطيّ هو أسرع الخطوط في الابتعاد عن أصله الساميّ القديم (الآراميّ)؛ إذ لا وجود لأدنى تشابهٍ بين حروفه في القرن الأوَّل قبل الميلاد وبين هذه الحروف في ثلاثة أو أربعة قرونٍ سابقة. وتطوَّرَ بعد ذلك -أيضًا- بسرعة، بحيث يختلف تمامًا عن الأبجديَّة العربيَّة؛ لكنَّ حجم التغيير يختلف وفقًا للمنطقة؛ ففي المناطق الجنوبيَّة -وخصوصًا في سيناء- تفقد النقوش خصائصها بسرعةٍ أعلى من غيرها».

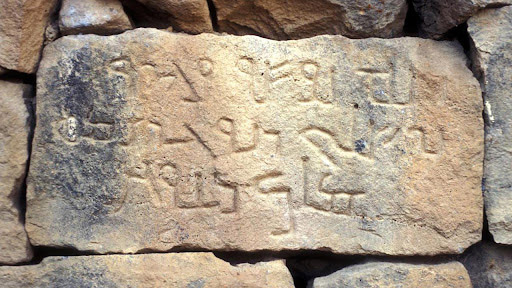

بدأ التنقيب عن آثار الأنباط منذ أوائل القرن التاسع عشر من قبَل البعثات الفرنسيَّة والألمانيَّة، وتلتها البعثات الأمريكيَّة، في مناطق البتراء وحوران وبصرى

والحِجر والعلا وتيماء وغيرها التي كانت مأهولةً بالأنباط، كذلك طرقهم التجاريَّة، ومن أهمِّها شبه جزيرة سيناء. ومن أهمِّ هذه النقوش التي تُسفر عن مسار تطوُّر الخطّ وتحوُّله من النبطيّ إلى العربيّ هي ما اشتهرت بالأسماء الآتية، مرتَّبةً حسب زمن صنعها: أمّ الجمال الأوَّل (٢٧٠م)، والنمارة (٣٢٨م)، وزبد (٥١٢م)، وجبل أُسيس (٥٢٨م)، حرَّان (٥٦٨م)، وأمّ جمال الثاني (القرن السادس). وتكفَّلت جملة من الكتب والمقالات -التي تعالج تطوُّر الخطّ العربيّ- دراسة هذه النقوش بعمقٍ وإسهاب، فلا داعي للوقوف على تفاصيل هذه الدراسات ونتائجها، بل تكفي الإشارة الموجزة إليها. وحريٌّ بالذكر أنَّ «ليلى نعمة» جمعَتْ ما يربو على ١١٠ نقوشٍ نبطيَّةٍ، يعود تاريخها إلى ما بين القرنين الثالث والخامس للميلاد، وتحدَّثت عن الحروف الواردة فيها، وسمَّتها «النصوص الانتقاليَّة»؛ لأنَّها تُظهر مسار انتقال الخطّ من النبطيّ إلى العربيّ.

ولا إشارة إلى النقوش التي دُوِّنت قبل القرن الثالث الميلاديّ؛ لأنَّها مكتوبةٌ بالخطِّ النبطيّ الكلاسيكيّ، وهي تخلو من كلمات كاملة تتَّفق أشكال حروفها مع حروف الخطِّ العربيّ، وإن كانت فيها حروفٌ مفردةٌ تتَّفق مع حروف الخطّ العربيّ، أو ما يصحّ أن يكون أصلًا تطوَّرت منه هذه الحروف. ومن النقوش التي ترجع إلى النصف الأخير من القرن الثالث هو ما عُثر عليه في بلدة أمّ جمال من أعمال حوران، ويُظهر هذا النقش أنَّ ملوك العرب أقبلوا على الخطِّ النبطيِّ منذ هذه

البرهة من الزمن بدلًا من الخطوط الساميَّة الأخرى؛ كالخطِّ اللحيانيّ، والثموديّ، والصفويّ. ثم إنَّ هناك نقشًا نبطيًّا بالغ الأهمِّيَّة يعود إلى القرن الرابع، ألا وهو «النمارة»، الذي عُثر عليه داخل قصرٍ صغيرٍ للروم بالقرب من دمشق ومنطقة الصفاة، محفورٌ على قبر الملك امرئ القيس بن عمرو، مكتوبٌ [في الأعمّ الأغلب] بالعربيَّة الصحيحة الفصيحة.

وأوَّل ظهورٍ للنقوش المكتوبة بالخطِّ العربيّ يعود إلى ما بعد القرن الخامس الميلاديّ، ومن هذه النقوش ما يسمَّى بـ«زبد»، وهو اسم خربة بين قِنَسْرين ونهر الفرات عُثر فيها على النقش المذكور، والنقش مكتوبٌ باللغات الثلاث؛ العربيَّة، واليونانيَّة، والسريانيَّة، وهو يشتمل على أسماء الرجال الذين ساهموا في بناء الكنيسة التي وُضع فيها هذا النقش. ويماثله نقشٌ آخر اكتشف بحران اللجا الواقعة جنوب دمشق في المنطقة الشماليَّة من جبل الدروز، وهو مكتوبٌ باللغتين العربيَّة واليونانيَّة، موضوعٌ فوق باب الكنيسة التي بُنيت هناك، يشتمل على أسماء مؤسِّسيها وتاريخ إنشائها. وهذا النقشُ أقرب إلى العربيَّة من النقشين السابقين -النمارة وزبد- لغةً وخطًّا؛ فهو أوَّلُ نصٍّ عربيٍّ جاهليٍّ كامل في كلماته كلِّها. وليس من الصعب على القارئ المتمعِّن قراءة هذا النقش؛ إذ هو قريبٌ جدًّا من الخطِّ العربيّ. ثمَّ إنَّ ثمَّة نقشًا آخر يمكن قراءته بشكل عامّ، وهو ما يسمّى بجبل أُسَيس، اكتُشف جنوب شرق دمشق، وهو يدلّ على تطوُّر الخطِّ العربيّ وامتيازه ببعض خصائصه في رسم أشكال الحروف والكلمات في أوائل القرن

السادس الميلاديّ. والنقش الآخر الذي عُثر عليه في أمّ الجمال -المشهور بأمّ الجمال الثاني- غير مؤرّخ، ويُحتمل أنَّه يرجع إلى أوائل القرن السادس للميلاد. ومن ميزة هذه النقوش أنَّها تتضمَّن ظاهرة الإعراب، التي هي من خصائص العربيَّة الفصحى -التي اصطلحنا عليها باللغة المشتركة- والأكادية.

ويمكن تلخيص خصائص الكتابة النبطيَّة بالآتي:

ـ تختلف أشكال بعض الحروف حسب موقعها في الكلمة، وهي من أبرز الظواهر في الكتابة النبطيَّة

ـ ترتبط الحروف بعضها ببعض منذ أواخر القرن الأوَّل الميلاديّ، ويتَّسع نطاق هذه الظاهرة في القرنين الثاني والثالث حتَّى يشمل تقريبًا جميع حروف كلّ كلمة في القرن الرابع.

ـ يُترك بين كلّ كلمتين فراغٌ يفصل بينهما، وشاعت هذه الظاهرة منذ أواخر القرن الثالث.

ـ تُكتب تاء التأنيث مبسوطةً، كما كانت تُكتب في صدر الإسلام.

ـ تخلو الكتابة من حروف المدّ، كما يظهر أثر هذه الظاهرة في المصاحف الشريفة.

ـ لا إعجام في الكتابة النبطيَّة، فكان الكاتب يضع علامة صغيرة فوق بعض الحروف دفعًا للالتباس.

ـ ابتعدت الحروف النبطيَّة على مرّ الزمن ابتعادًا شاسعًا عمَّا كان أصلها، واقتربت بالتزامن إلى الحروف العربيَّة.