الفصل الأوَّل: ميور والسيرة النبويّة بين الإرث الاستشراقيّ والتحوّلات الأيديولوجيّة

المبحث الأوّل: الرّسول محمّد صلىاللهعليهوآله في التصوّرات البريطانيّة حتّى القرن 13هـ/ 19م | 29

المبحث الثاني: وليم ميور ومستحثّات اهتمامه بالتاريخ الإسلاميّ | 63

المبحث الثالث: الجهد التدوينيّ لميور في الدراسات الاستشراقيّة | 99

الفصل الثاني: ميثولوجيّة الجذور الإبراهيميّة في رؤية ميور

المبحث الأوّل: أسطوريّة الرحلة الإبراهيميّة إلى مكّة | 139

المبحث الثاني: الكعبة وإشكاليّة الجذور الوثنيّة | 169

المبحث الثالث: مصادر معرفة العرب بالتّراث الإبراهيميّ | 203

المبحث الرابع: النبوّة ومشروعيّتها في الفرع الإسماعيليّ | 219

الفصل الثالث:كينونة الوحي والنبوّة في تصوّرات ميور

المبحث الأوّل: الوحي من منظار الإشكاليّة المرضيّة والنفسيّة لدى ميور | 251

المبحث الثاني: الأثر الشيطانيّ وحيثيّات النبوّات الكتابيّة | 279

المبحث الثالث: القرآن من منظار الوحي والنبوّة وفق رؤية ميور | 303

الفصل الرابع: العامل الاجتماعيّ وإشكاليّة المنابع البشريّة للوحي والنبوّة في رؤية ميور

المبحث الأوّل: أثر البيئة الوثنيّة في الوحي والنبوّة | 335

المبحث الثاني: المؤثّرات المسيحيّة في الوحي والنبوّة | 353

المبحث الثالث: المؤثّرات اليهوديّة في الوحي والنبوّة | 383

المبحث الرابع: إشكاليّة التّماثل بين القرآن والكتاب المقدّس | 407

ـ مقدِّمة المركز7

ـ مقدِّمة المؤلِّف11

ـ المختصرات العامّة25

الفصل الأوَّل: ميور والسيرة النبويّة بين الإرث الاستشراقيّ والتحوّلات الأيديولوجيّة

ـ المبحث الأوّل: الرّسول محمّد صلىاللهعليهوآله في التصوّرات

البريطانيّة حتّى القرن 13هـ/ 19م29

ـ المبحث الثاني: وليم ميور ومستحثّات اهتمامه بالتاريخ الإسلاميّ63

ـ المبحث الثالث: الجهد التدوينيّ لميور في الدراسات الاستشراقيّة99

الفصل الثاني: ميثولوجيّة الجذور الإبراهيميّة في رؤية ميور

ـ المبحث الأوّل: أسطوريّة الرحلة الإبراهيميّة إلى مكّة139

ـ المبحث الثاني: الكعبة وإشكاليّة الجذور الوثنيّة169

ـ المبحث الثالث: مصادر معرفة العرب بالتّراث الإبراهيميّ203

ـ المبحث الرابع: النبوّة ومشروعيّتها في الفرع الإسماعيليّ219

الفصل الثالث:كينونة الوحي والنبوّة في تصوّرات ميور

ـ المبحث الأوّل: الوحي من منظار الإشكاليّة

المرضيّة والنفسيّة لدى ميور251

ـ المبحث الثاني: الأثر الشيطانيّ وحيثيّات النبوّات الكتابيّة279

ـ المبحث الثالث: القرآن من منظار الوحي

والنبوّة وفق رؤية ميور303

الفصل الرابع: العامل الاجتماعيّ وإشكاليّة المنابع البشريّة للوحي والنبوّة في رؤية ميور

ـ المبحث الأوّل: أثر البيئة الوثنيّة في الوحي والنبوّة335

ـ المبحث الثاني: المؤثّرات المسيحيّة في الوحي والنبوّة353

ـ المبحث الثالث: المؤثّرات اليهوديّة في الوحي والنبوّة383

ـ المبحث الرابع: إشكاليّة التّماثل بين القرآن والكتاب المقدّس407

ـ قائمة الملاحق431

ـ المصادر والمراجع461

ـ ملخّص الأطروحة بالإنكليزيّة486

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين الذي بعث نبيّه محمّدًا صلىاللهعليهوآله رحمة للعالمين، وأنزل القرآن هدى للنّاس أجمعين، وصلّى الله على محمّد خاتم النبّيين وإمام المرسلين وعلى آل بيته الطيّبين الطاهرين، أوصياء النبوّة، وترجمان الوحي المبين، وعلى أصحابه المنتجبين.

لا يخفى على الباحثين في مجال الاستشراق ما تميّزت به مدرسة الاستشراق البريطانيّ من ريادة على مستوى التأسيس في هذا المجال؛ بحكم المكانة السياسيّة والدور الاستعماريّ للدولة البريطانيّة وهيمنتها على دول عديدة في الشرق، ولا يخفى أيضًا، تنوّع اهتمامات هذه المدرسة وانشغالاتها: تاريخ، أدب، عقيدة، تفسير، ترجمة، علوم، وفنون... وإنْ بدا التركيز على العقيدة، والقرآن، وتاريخ الدين الإسلاميّ، جليًّا في مصنّفات هؤلاء المؤسّسين، وهذا ما فرضته التوجّهات التبشيريّة للمستشرقين الأوائل الذين اندفعوا إلى الحطّ من شأن الإسلام ورسوله، والتشكيك في نبوّة النبي محمّد صلىاللهعليهوآله، والطعن في أصالة الدين الإسلاميّ.

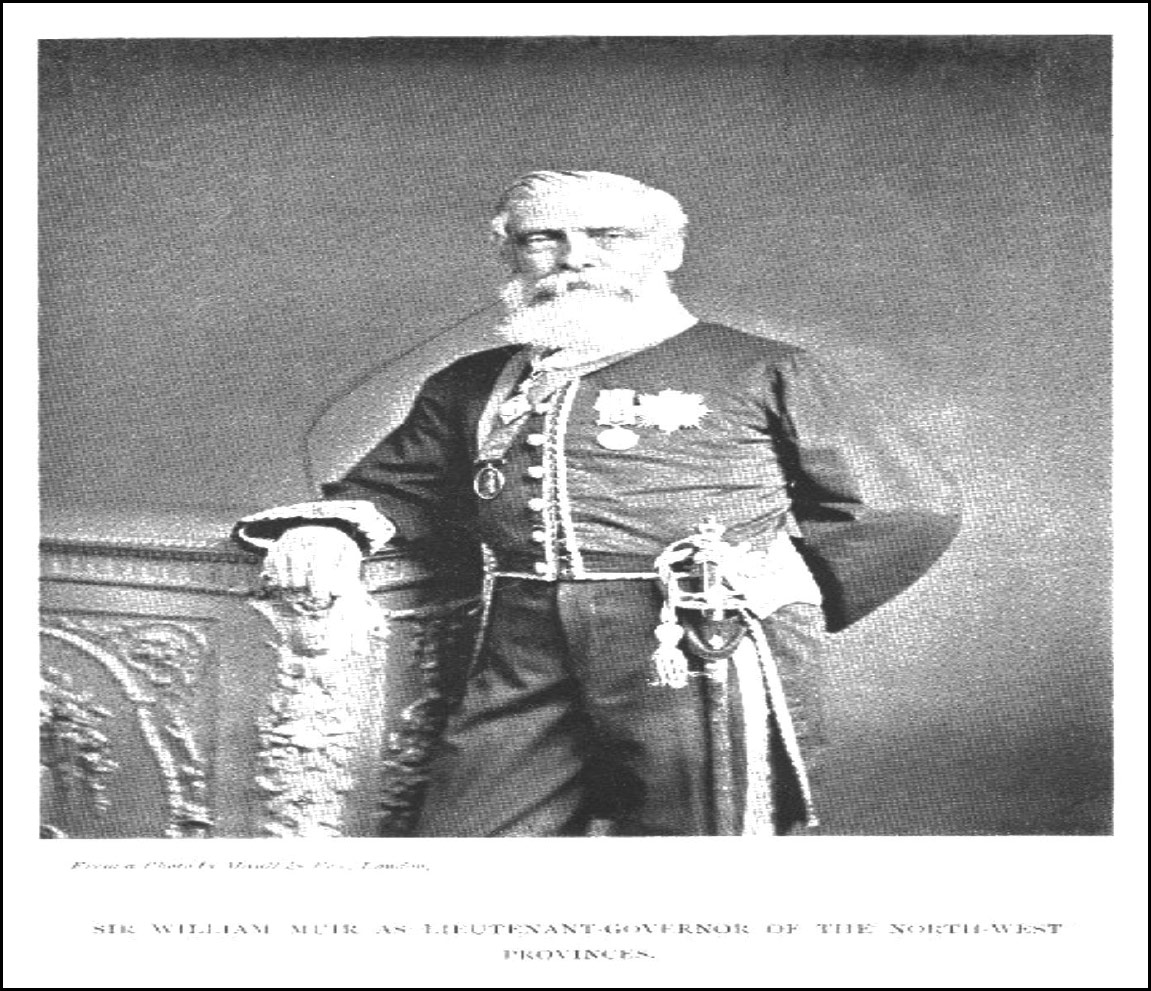

ويعدّ المستشرق وليم ميور (1819-1905م) أنموذجًا للاستشراق البريطانيّ القديم، الذي تتّخذ معه دراسة الشرق أبعادًا تبشيريّة واستعماريّة واضحة، ومنحى لأدلجة هذا التوجّه التّنصيريّ الاستعماريّ باتّهام عقيدة الشرق وثقافته وأديانه، وبالخصوص الإسلام ونبيّه صلىاللهعليهوآله.

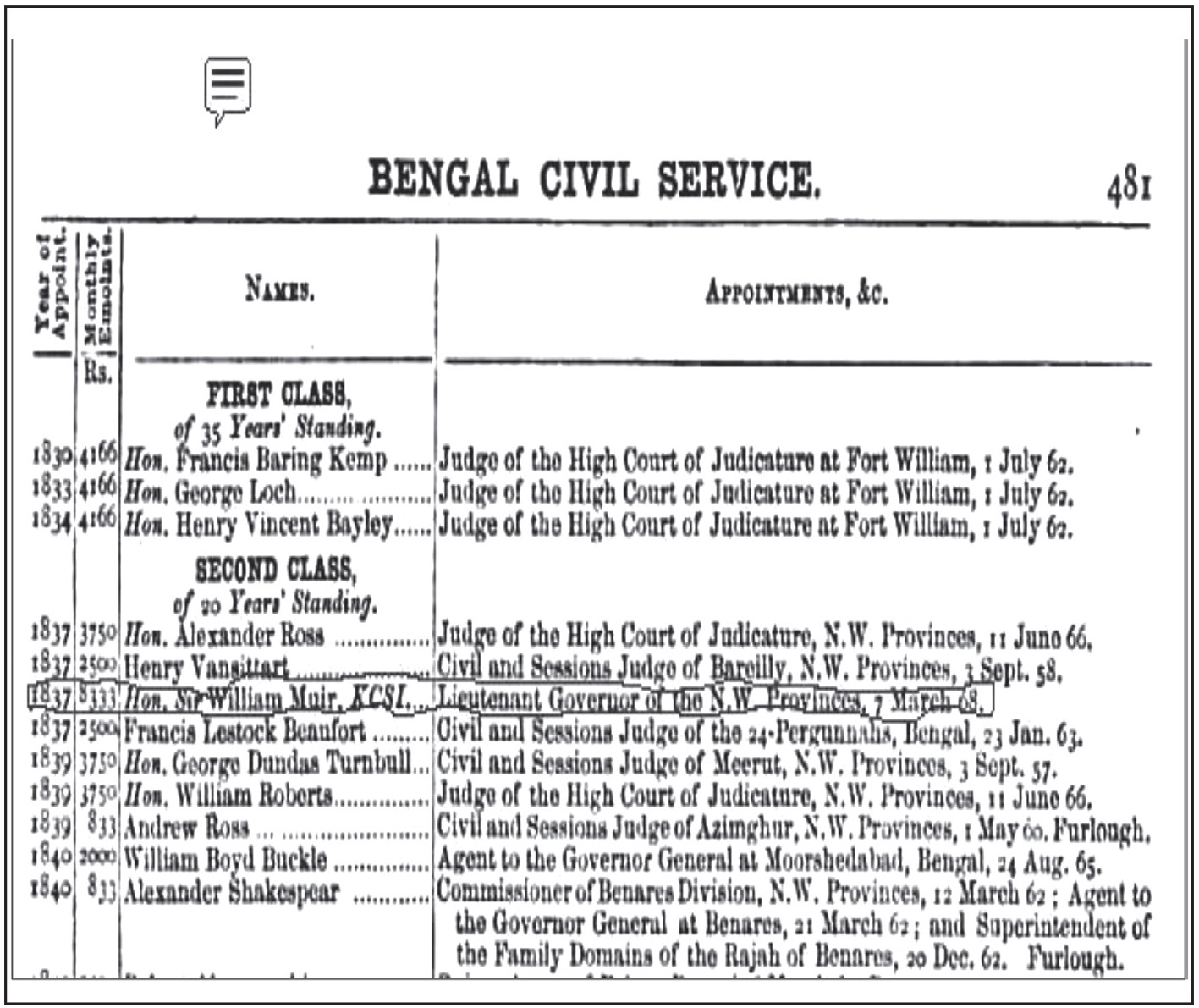

احتلّ (ميور) مواقع سياسيّة وإداريّة في الحكومة البريطانيّة، ودفعته

رحلته إلى الهند (شركة الهند الشرقيّة) إلى الاهتمام بالإسلام، ودراسة اللغات الشرقيّة الإسلاميّة: كالعربيّة، والفارسيّة، الأرديّة. ولا تخفى علاقاته بالإرساليّات التبشيريّة؛ خاصّة المبشِّر المشهور كارل غوتليب فاندر (1803-1865م)؛ ما عزّز تعصّبه للمسيحيّة ومحاولة إرجاع كلّ مآثر الإسلام إلى منابع نصرانيّة.

ألَّف ميور كتبًا عديدة أشهرها: (القرآن: تأليفه وتعاليمه وشهادته للكتب المقدّسة)، و(حياة محمّد)، و(الخلافة: نشأتها انحلالها وسقوطها: دراسة من المصادر الأصليّة)، و(المماليك ودولة العبيد في مصر)، ...

ويعتبر كتابه في السيرة من الدراسات التأسيسيّة الأولى التي كُتبت بالإنجليزيّة، معتمدة المصادر الأصليّة للسيرة النبويّة الشريفة.

ولا نريد أن يتحوّل تقديم هذا الكتاب إلى ترجمة لهذا المستشرق، ولكنْ سنكتفي ببيان مجموعة من النقاط المرتبطة بخلفيّات هذا المستشرق ومن يمثِّل أهدافه، وبالإشكالات المنهجيّة التي وقع فيها، وخاصّة تلك التي تتعلّق بآرائه في مجال الدراسات القرآنيّة، التي سلّطت هذه الدراسة الضوء على كثير منها وهذه النقاط هي:

ـ الاهتمام الأساس لدي ميور هو التاريخ، وقد عمّق هذا التوجّه للتاريخ المهام التأطيريّة للحركة التنصيريّة التي أوكلته إيّاها السلطات البريطانيّة لمستعمراتها في الهند، ولكنّ وظيفته التنصيريّة حتّمت عليه الاهتمام بالقرآن الكريم ونقده.

ـ دمج المنهج التاريخيّ، مع المنهج اللاهوتيّ ووظّف سيرة النبي وتاريخ الإسلام المبكر في التنصير.

ـ اعتمد القرآن؛ كما اعتمد التوراة، والإنجيل، والسيرة النبويّة، لتقويض نبوّة النبي محمّد صلىاللهعليهوآله والتشكيك في القرآن الكريم.

ـ شخّص مشكلة الكنيسة وإخفاق مشروعها التبشيري، وهو المواكب، والشاهد على هزيمة المبشِّر فاندر، بالخطاب العدائيّ والنبرة الحماسيّة، ولذا غلّف خطابه، في مراوغة شكليّة، بقالب ناعم؛ موهمًا المسلمين بالموضوعيّة وعدم

معاداة الإسلام، فعلى سبيل المثال: استبدل مصطلح المنتحل الذي كان يطلقه المستشرقون المبّشرون على النبي محمّد صلىاللهعليهوآله بخداع الذات!!

ـ ربط بين دراسة التاريخ والسيرة، وبين دراسة القرآن، ففي كتابه عن سيرة الرسول يفرد فصلًا كاملًا عن القرآن، تناول فيه قضايا: جمعه، وترتيبه، وأسلوبه.

ـ هذا الجمع بين التّاريخ والقرآن، وحرصه على إرجاع القرآن الكريم إلى مصادر بشريّة، وتأكيده على تاريخيّة القرآن وربطه حصرًا بالحوادث المحيطة به، وظروف نزوله، كلّ ذلك أفشل محاولته لإعادة ترتيب القرآن (ستّ مراحل)؛ وهي المحاولة التي سبق بها المستشرق الألمانيّ ثيودور نولدكه (1836-1930م) في تاريخ القرآن.

ـ اعتمد ميور -مع الأسف- منهجًا تعسّفيًّا في استنطاق الآيات، فيه كثير من التّوظيف الإيديولوجيّ، والأفكار المُسبَقة، والنوايا المبيَّتة، والإسقاطات الخارجيّة على النصّ.

ـ يعتبر ميور من المؤسّسين لنظريّة المصدر البشريّ للقرآن، حيث يُرجِع الوحي المحمّديّ إلى مؤثّرات بيئيّة، بل يعتبر القرآن نسقًا تأليفيًّا من إبداع النبي محمّد صلىاللهعليهوآله يعكس تطوّر فكرة الوحي في العقليّة المحمّديّة، حسب الظروف والملابسات التي شهدتها الدّعوة.

ـ قاده المنهج الفيلولوجي إلى ادّعاء انتحال القرآن من الموروث الكتابيّ، وسعى جاهدًا لتقديم شواهد على ذلك؛ كالأصول المسيحيّة للبسملة، والتقسيم الثلاثينيّ للقرآن، والعلاقة بالمزامير!!...

ولقد نجح الباحث الدكتور حيدر مجيد حسين العَليلي في الكتاب الذي بين أيدينا: (الدراسات القرآنيّة عند المستشرق وليم ميور -الوحي والنبوّة أنموذجًا-) (وهي في الأصل أطروحة دكتوراه) في تحليل هذه الخصائص العلميّة لكتابات وليم ميور، والإشكالات المنهجيّة في بحوثه؛ خاصّة في موضوعَي الوحي والنبوّة، ومع أنّ

المنطلق الأساس للباحث في دراسة ميور يرتبط بالتاريخ وسيرة الرسول صلىاللهعليهوآله، ولكنّ الانشغال القرآنيّ غير قليل في هذه الأطروحة؛ بحكم الارتباط المتين بين النصّ القرآنيّ وقضيّة الوحي والنبوّة، وبحكم منهج ميور نفسه الذي يربط بين التاريخ والسيرة من جهة، وبين القرآن من جهة أخرى.

ولذا يسرّ المركز أنْ تكون هذه الأطروحة عنوانًا لحلقة جديدة ضمن سلسلة (القرآن في الدراسات الغربيّة)، وأن تشكّل إضافة علميّة نوعيّة لدراسة تراث هذا المستشرق خاصّة، وللرؤية الاستشراقية القرآنيّة في المدرسة البريطانيّة عامّة.

نسأل الله -تعالى- أن يجد المتخصّصون، وكذا عموم القرّاء في هذا الكتاب مادّة علميّة نافعة: (كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ) (سورة الرعد، الآية 17).

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد، كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمّد وعلى آل محمّد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنّك حميد مجيد.

يُعدّ المستشرق السِيْر وليم ميور من المستشرقين البريطانيّين (William Muir) الذين اختصّوا بدراسة السيرة والتاريخ الإسلاميَّين وألّفوا فيهما، وكان له عناية أيضًا بالدراسات القرآنيّة ضمن دراسته للسيرة والتاريخ. ولذا وقع الاختيار على جعله محورًا للدراسة والتقويم، بالتركيز على خصوصيّة رؤيته للوحي والنبوّة. وفي ما يلي بيان بأسباب اختيار الموضوع، ومنهج الدراسة ومحاورها ونتائجها ومصادرها والمعيقات التي واجهتها.

1. اعتمد الباحث مناهج الدراسات التاريخيّة والأكاديميّة وفلسفة التاريخ لنصرة الرّسول الأكرم محمّد صلىاللهعليهوآله وردّ المفتريات التي وردت في سيرته العطرة، وبيان مدى التضليل الذي قام به الاستشراق البريطانيّ، من خلال مناقشة وردّ مفتريات أحد أبرز جهابذة هذه المدرسة؛ وهو المستشرق البريطانيّ الاسكتلنديّ الأصل السِير ولـيم ميور (Sir William Muir) (1819-1905م).

2. يمثّل ميور أوّل مستشرق بريطانيّ يصنّف سيرة للرسول صلىاللهعليهوآله بالاعتماد

على المصادر الإسلاميّة الرئيسة للسيرة التي عثر عليها في عصره، وجهد لتوظيفها في بناء أيديولوجيّ متحيّز. لذلك تهدف الدراسة إلى تحرّي دقّة ميور وأمانته العلميّة في الرجوع إلى هذه المدوّنات، كما تهدف إلى دحض الروايات المتهافتة التي عوّل ميور عليها وبثّها بين طيّات كتب السيرة التي تتعارض مع التصوّرات الموضوعيّة للسيرة النبويّة.

3. سعة التأليف عند المستشرق ميور: لم يقف الباحث بحسب اطّلاعه العلميّ على مستشرق خاض في تاريخ العرب والإسلام بقدر ميور، إذ غطّت مؤلّفاته الـ (23) حقبة زمنيّة واسعة لشبه جزيرة العرب امتدّت من حقب زمنيّة غابرة؛ مرورًا بعصر إبراهيم الخليل، حتّى نهاية عهد المماليك عام 1517م، موليًا اهتمامًا خاصًّا بسيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله وقضيّة النبوّة والوحي.

4. تعدّ مؤلّفات ميور من أبرز الطروحات في الأروقة الأكاديميّة والاستشراقيّة حتّى غدت مناهج تاريخيّة تدرس في الجامعات البريطانيّة والهنديّة عن مادّة الإسلام، وغدت ركنًا رئيسًا في صيرورة الدراسات الإسلاميّة الحديثة والمعاصرة، بعد أن غَدَت موضع اقتباس للمختصّين في الدراسات الإسلاميّة منذ القرن 19 حتّى الآن.

5. يعدّ ميور من روّاد المستشرقين الذين أولوا اهتمامًا بقضيّة إعادة ترتيب سور القرآن الكريم حسب تاريخ النزول، وآراؤه في هذا الجانب تسبق طروحات الألمانيّ نولدكه.

6. تمثّل رؤية ميور في تفسير جذور الإسلام طيفًا تاريخيًّا لأهمّ الإرهاصات الفكريّة التي ظهرت في سماء الاستشراق البريطانيّ، إذ تمثّل تأصيلًا للموروث القروسطيّ الميثولوجيّ، لكنْ بصبغة المتغيّرات المنهجيّة والمفاهيميّة التي ظهرت إبّان القرن التاسع عشر.

7. تهدف الدراسة إلى التعريف بمكانة المستشرق وليم ميور، والأدوار التي اضطلع بها خدمةً للخطاب السياسيّ والتنصيريّ البريطانيّ، ولا سيّما وأنّ الوقوف

على مثل هذا الموضوع يعدّ أمرًا ضروريًّا لبيان رؤية الاستشراق البريطانيّ للسيرة النبويّة إبّان القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.

8. يمثّل ميور أنموذجًا نادرًا للسياسيّ والمبشِّر، إذ أهّلته عقليّته المتشدّدة للنصرانيّة إلى المزاوجة بين المنهج التاريخيّ والمنهج الجدليّ اللاهوتيّ الذي يتّبعه المنصّرون بمنتهى البراعة، ولعلّ ذلك كان سببًا لانتدابه للعمل مع مجموعة المبشِّر فاندر (Carl Gottaleb Pfander)، علاوة على مكانته السياسيّة الرفيعة في حكومة الهند، لتكون كتاباته جزءًا من مرحلة سياسيّة تفضي بتحقيق غايات اِستعماريّة عن طريق الأنشطة التنصيريّة.

9. يُعدّ المستشرق وليم ميور أوّل باحث في التاريخ الحديث، حيث قدّم نظريّة بشأن المصادر البشريّة للوحي وأثر المسيحيّة واليهوديّة في الإسلام.

10. يُعدّ ميور رائد الاستشراق البريطانيّ في تحديد رؤية تعليليّة لأسباب الإخفاقات التي مُنيت بها الكنيسة في حربها مع غريمها «الإسلام» حسب ميور، والتي كان أبرزها النبرة العدائيّة الحماسيّة في الكتابات الأوروبيّة، لافتًا إلى أهمّيّة اعتماد المصادر الإسلاميّة سلاحًا فاعلًا لكسب هذه الحرب، التي عدّها مُستلّات نفيسة من ترسانة العدو.

11. أحدث ميور نقلة نوعيّة في الخطاب الاستشراقيّ البريطانيّ، بعد أنْ كان خطابًا حماسيًّا تحامليًّا موجّهًا للمتلقّي الغربيّ لتأليبه تجاه الإسلام، غدا ذا تأثير مزدوج مُوَجّه إلى شريحتين يمثلّان قطبين متناقضين؛ الأولى: شريحة المبشّرين المسيحيّين ونحوهم، لتكون آراؤه حججًا بحوزتهم لمناكفة المسلمين في معركة التنصير، والثانية: شريحة المسلمين لدعوتهم إلى إعادة النّظر في موروثهم الدينيّ.

12. يُعدّ ميور رائد الاستشراق البريطانيّ في تَتَبّع الجذور الإبراهيميّة للنبوّة والوحي المُحَمَّديّ.

13. تنوّع الحيثيّات المنهجيّة في معالجاته لقضيّة الوحي والنبوّة، على غرار

منهج التأويل التعسّفي للنصّ، ومنهج التوظيف الأيديولوجيّ، والمنهج القبليّ، ومنهج الأثر والتأثّر.

14. لم تُفرَد دراسة أكاديميّة مستقلّة تُعنى بدراسة مصنّفات المستشرق ميور أو تناولت سيرته أو موقفه من قضيّة الوحي والنبوّة في الجامعات العراقيّة خاصّةً، والعربيّة عمومًا، على الرغم من أهمّيّة طروحاته في الأروقة الاستشراقيّة، ولعل آراء ميور استنهضت رهطًا من الباحثين لمناقشتها بنحو ضمني في مصنّفاتهم، من بينهم السيد أحمد خان (Sayed Ahmmad Khan) (7181-8981م)، أحد روّاد الحركة التجديديّة في الهند إبّان القرن 19 في كتابه «(A series of Essays on the Life of Mohammad) الخطابات الأحمديّة» الذي ينطوي على ردود على كتاب «حياة محمّد» لـ «وليم ميور»؛ فضلًا عن دراسة الكاتب الهندي «محمد موهر علي (Muhammad Mohar Ali) 1932-2007م»، في كتابه «Sirat al Nabi and the orientalists» سيرة النبي والمستشرقون، الذي ناقش جانبًا من آراء موير (Muir) ومارجليوث (Margoliouth) ومونتكمري واط (Watt,W. Montgomery)، زيادة على رسالة الباحث البريطاني الغاني الأصل «جبل محمّد بوبن (Jabal Muhammad Buaben)» الذي ناقش بعض الجوانب المنهجيّة في دراسته الموسومة حياة محمّد صلىاللهعليهوآله في الأبحاث البريطانيّة «The life of Muhammad in British scholarship»، أيضًا دراسة المستشرق البريطاني المعاصر «كلنتون بنيت Clinton Bennett» الموسومة «صورة الإسلام في العصر الفيكتوري Victorian Images of Islam»، الذي تناول فيها جانبًا من سيرة ميور ومنهجه، ولعلّ جميع هذه الدراسات الأجنبيّة لم تفرد فيها دراسة مستقلّة عن نظريّة الوحي والنبوّة المحمديّة، ولم تقف على قراءة تفصيليّة بالحيثيّة نفسها التي نهجها الباحث.

15. تقديم مسح تاريخيّ لمؤلّفات ميور وترجمة بعض متونها ضمن نطاق الدّراسة، بعد الاطّلاع على الطبعات الأولى لمصنّفات ميور، ولا سيّما أنّ أغلب مصنّفاته لم يتمّ تعريبها، عدا كتابه «تاريخ دولة المماليك في مصر» الذي نقله

إلى العربيّة محمود عابدين وسليم حسن، فضلًا عن ترجمة مالك مسلماني لكتاب ميور «القرآن نظمه وتعاليمه»، لتكون هذه الأطروحة بمثابة دراسة تأصيليّة خدمة لطلبة العلم ورفدًا للمكتبة العربيّة.

حرص الباحث في دراسته على إقامة البراهين على رؤية ميور للوحي والنبوّة والقرآن بنحو تتبّعيّ استقرائيّ سرديّ حصريّ للجزئيّات والمعطيات بالتحليل والنقد، ومن خلال تفكيك البنية النصّيّة، والكشف عن أدواته اللغويّة، وملامسة نبرة الخطاب الاستشراقيّ لديه، وعزل الآراء الشاذّة ذات الشأن بموضوع البحث ولجميع مؤلّفاته، ولا سيّما كتاب «حياة محمّد» الذي حمل بين دفّتيه القسم الأوسع من آرائه بهذا الصدد، ومن ثمّ إعادة تشكيلها في هياكل مستقلّة مثّلت أركان الأطروحة، ومن ثمّ عكف على مناقشة هذه المضامين بالحجج العقليّة والنقليّة، مع مراعاة اقتناص آراؤه المتعارضة مع خطابه العامّ والمبثوثة بين طيّات مؤلّفاته لتكون حجّة عليه، كما عوّل الباحث في المناقشة على بعض الآراء الموضوعيّة لبعض المستشرقين، ونظرًا إلى أن جُلّ محاكمات وليم ميور جاءت من منظور «كتابيّ- قرآنيّ- سِيَريّ»، فقد لجأ الباحث إلى اتّباع المنهج التحليليّ والمقارن، عبر مقابلة آراء ميور مع النصوص الدينيّة، وشروحاتها، أو من خلال مقابلتها ومقارنتها بالمادّة السيريّة، واعتماد مضامينها أساسًا لردّ مطاعنه، على الرغم ممّا تنطوي عليه هذه المدوّنات أحيانًا من نصوص مثيرة للجدل، لكنّ الحكمة من وراء ذلك قلب السحر على الساحر، إنْ صحّ البيان، وعصب الدراسة تقويض مركّب الإرث الاستشراقيّ وإيحائيّة النّصّ السيريّ لدى ميور في إطار الحاضنة المعرفيّة نفسها التي عوّل عليها في المقام الأوّل، وتراتبيّة الوحي، ومن ثمّ النبوّة؛ وفقًا لتصوّراته.

(15)اقتضت طبيعة الدراسة أنْ تقسّم إلى أربعة فصول وخاتمة تضمّنت أهمّ النتائج، أمّا الفصل الأوّل فيعدّ تمهيدًا لموضوع البحث تناول مبحثه الأوّل لمحة عن جذور النظرة الاستشراقيّة البريطانيّة لسيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله وفق رؤية سرديّة تتبّعيّة لتحديد مكانة وليـم ميور من هذا الموروث الذي ظهر أنّه ينطوي على ثلاثة مضامين: الأوّل، يمثّل المضمون المثيولوجي، والثاني يمثّل المضمون التدوينيّ المنهجيّ، أمّا الثالث فيمثّل المضمون الشعبيّ الفلكلوريّ، ولم يُفرد للمواقف الجدليّة التي سبقت ميور جانبًا من التفصيل، بل اُدّخر الحديث إلى مناقشة آراء ميور بشأن الوحي والنبوّة المحمّديّة التي تجمع بين دفتيها الكثير من جنس هذه التقوّلات.

المبحث الثاني تضمّن بيانًا لأهمّ العوامل التي حملت ميور على الاهتمام بتاريخ الإسلام، منها ما يتعلّق بالمتغيّرات الفكريّة والأيديولوجيّة (الاستعماريّة-التنصيريّة) في الهند إبّان القرن 19، ومنها ما يتعلّق بموروثه الأسري وسيرته الذاتيّة أو مكانته الإداريّة، أمّا المبحث الثالث، فقد تعرّض الباحث فيه للجهد التدويني لميور، من خلال مسح سريع لمؤلّفاته، مع بيان لأبرز الملاحظات المنهجيّة والخطابيّة التي سجّلت على هذه المدوّنات.

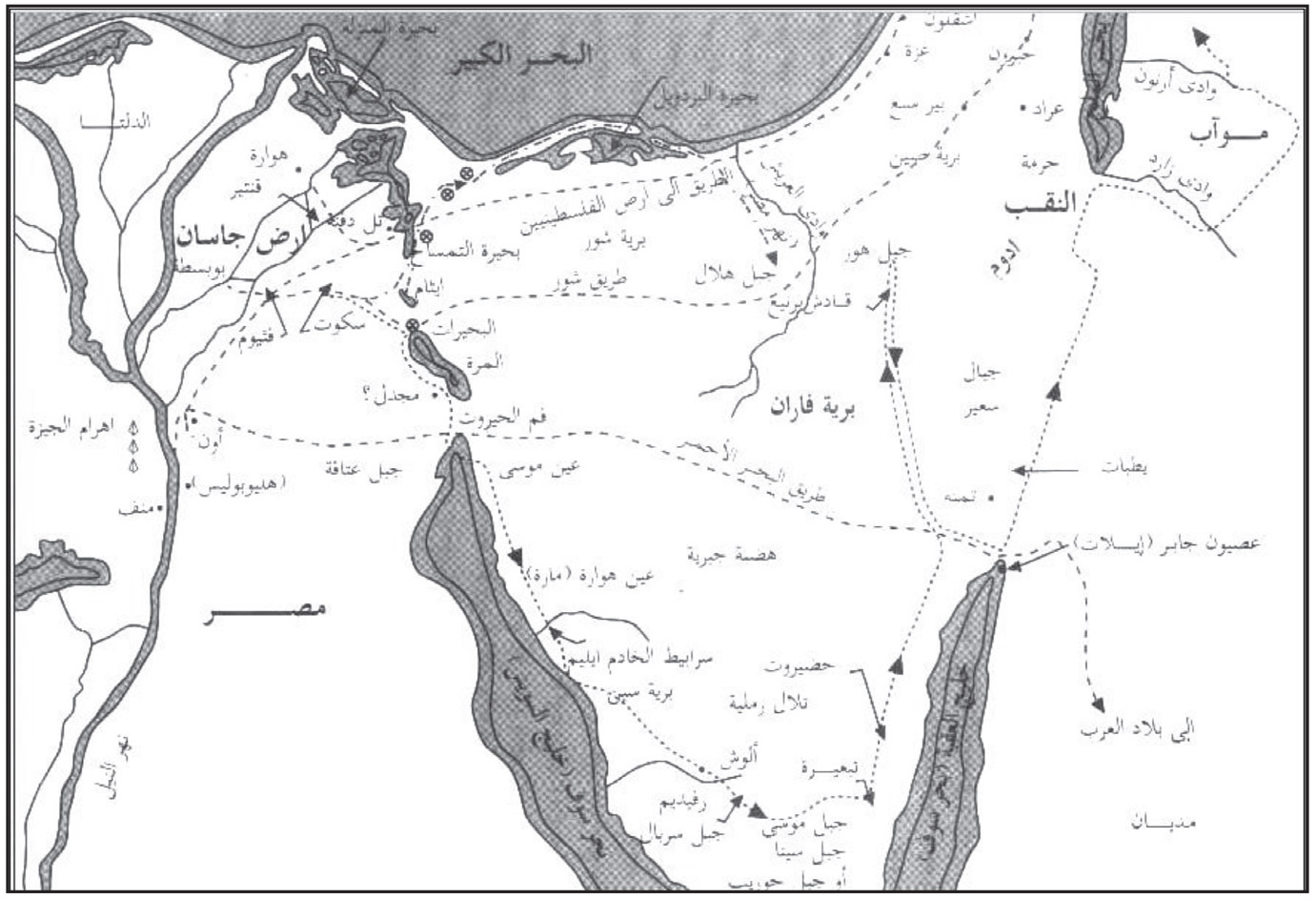

كما عكف الباحث في الفصل الثاني على مناقشة الجذور الإبراهيميّة للوحي والنبوّة المحمديّة في رؤية ميور التي تتمحور حول صلتها بإبراهيم الخليل وذريّته، إذ ناقش المبحث الأوّل نظريّة «الأسطورة الإبراهيميّة» التي أنكر ميور من خلالها وفادة إبراهيم وهاجر وإسماعيل عليهمالسلام على مكّة المكرّمة، أمّا المبحث الثاني فقد تناول فيه رؤية ميور حول أصل الكعبة التي عدّها جزءًا من منظومة وثنيّة قديمة لا تمت إلى دين إبراهيم الخليل بصلة مع بيان الحجج التي تذرّع بها في هذا الصدد؛ أمّا المبحث الثالث فقد تناول رؤية ميور عن مشروعيّة النبوّة في إسماعيل وذريّته في إطار إنكاره التّام وتشكيكه بنسب الرّسول محمّد صلىاللهعليهوآله من إسماعيل.

الفصل الثالث خُصِّص للحديث عن الوحي والنبوّة المحمّديّة، فجاء المبحث الأوّل والمبحث الثاني لبيان رؤية ميور لمفهوم الوحي من حيث اللغة والدلالة في ضوء إشكاليّة التّلقّي والإلهام، وإشكاليّة الاستشراف المسبق، وحيثيّات الاتّصال بين الرّسول صلىاللهعليهوآله وبين جبريل والنظريّة المرضيّة تبعًا لرؤية ميور، والتي خلص بها إلى أنّ الوحي يمثّل حالة من الاضطرابات المرضيّة العقليّة المزعومة ظهرت على الرّسول صلىاللهعليهوآله منذ الطفولة المبكرة بفعل التأثير الماورائي الشيطاني -والعياذ بالله- والرغبة العارمة في لقاء الوحي الذي بلغ منتهاه حدّ خداع ذاته بفعل الإسراف في أحلام اليقظة؛ والوحي المتخيّل في تصوّر ميور ليس وحي السماء، بل ألمح إلى كونه أحد أتباع الشيطان الذي كانت له السطوة على مكنون الرّسول صلىاللهعليهوآله العقلي مقابل الصفقة التي أبرمها معه لإحكام قبضته على العالم، التي عرضت على المسيح فرفضها، وأتى الباحث على بطلانها من منظار كتابيّ صِرْف؛ من خلال تطبيق شروط النبوّات الصادقة في الكتاب المقدّس على نبوّة محمّد صلىاللهعليهوآله، التي تمثّل من منظار ميور تجلّ لتلك الرؤى ظهرت في مرحلة صارت الحاجة ملحّة إلى التغيير بفعل جاهليّة العرب أو بفعل التّشظي الدّيني لدى اليهود والنّصارى؛ حيث زعم ميور أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله عكف على دراسة حيثيّات اليهوديّة والنصرانيّة والمفاهيم الدينيّة لدى عرب الجاهليّة وجزئيّاتها؛ والخروج بمنصهر هجين أو نبوّة اصطبغت طابعًا إصلاحيًّا؛ كي يتسنّى للرسول صلىاللهعليهوآله إحداث التغيير بإزاحة مراكز القوّة الدينيّة القديمة ويكون له السطوة على الجميع، أمّا المبحث الثالث فقد أُفرد عن القرآن الكريم من منظار الوحي والنبوّة الذي يرى فيه أنّه وحدة تأليفيّة بشريّة إبداعيّة تجسّد مراحل تطوّر فكرة الوحي في العقليّة المحمّديّة، من التأمّليّة الاعتباطيّة المتّشحة بالمسحة الشعريّة الحماسيّة نحو النبوّة اليقينيّة النثريّة والنزعة الخطابيّة السلطويّة، في إطار آليّة استلال مزدوجة من الموروثات البيئويّة والكتابيّة، فضلًا عن إشارته لعلاقة القرآن بالتطوّر التعاقبي للوحي والترتيب الزمني للسّور القرآنيّة، وإشكاليّة التّكرار، مع الإشارة إلى جانب من آرائِه بشأن المعجزة وإنكاره لدلائل النبوّة المحمّديّة.

أمّا الفصل الرابع فقد عالج رؤية ميور بشأن المصادر البشريّة المزعومة للوحي

(17)أو (العامل الاجتماعي) وإشكاليّة تأثّر الرّسول صلىاللهعليهوآله بالمؤثّرات الكتابيّة في بيئته، فجاء المبحث الأول للحديث عن مؤثّرات البيئة الوثنيّة وتجلّياتها، أما المبحث الثاني فتناول المؤثّرات المسيحيّة المزعومة على الوحي والنبوّة المحمديّة، أمّا المبحث الثالث فقد تناول المؤثّرات اليهوديّة وصلتها بشرائع الإسلام، في ما تناول المبحث الرابع إشكاليّة التّماثل ما بين القرآن والكتاب المقدّس.

تمخّضت الدراسة عن جملة من النتائج؛ أبرزها:

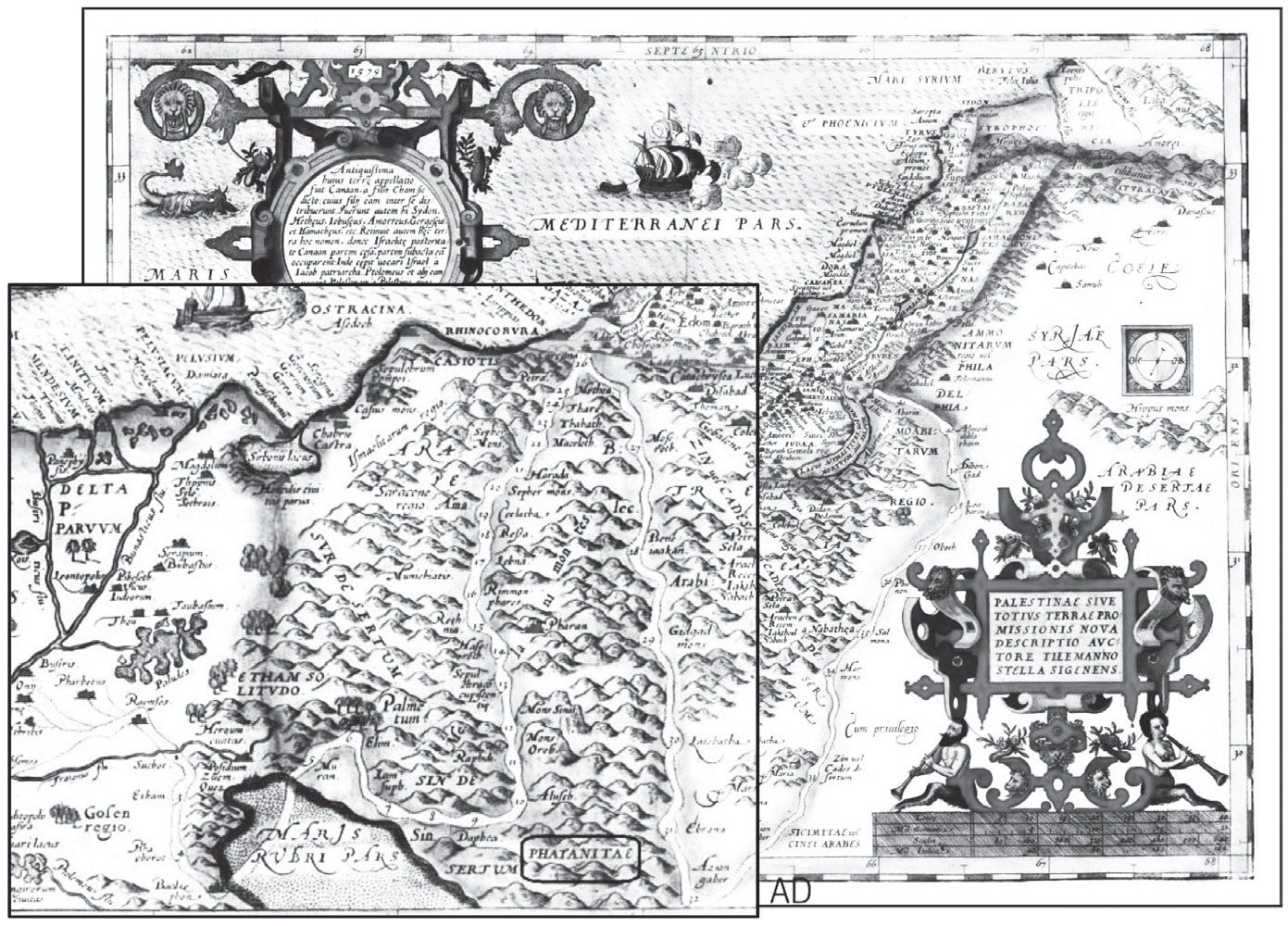

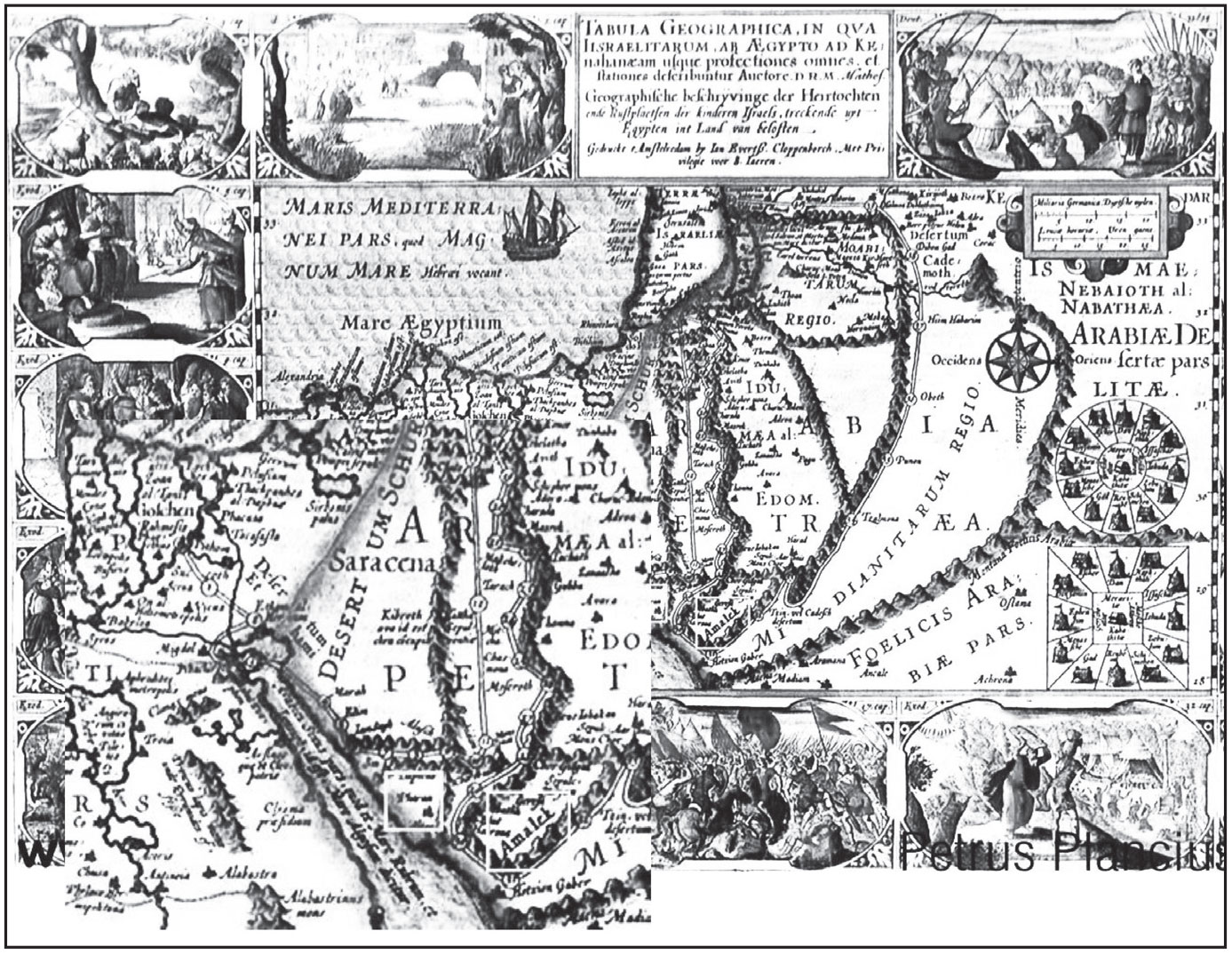

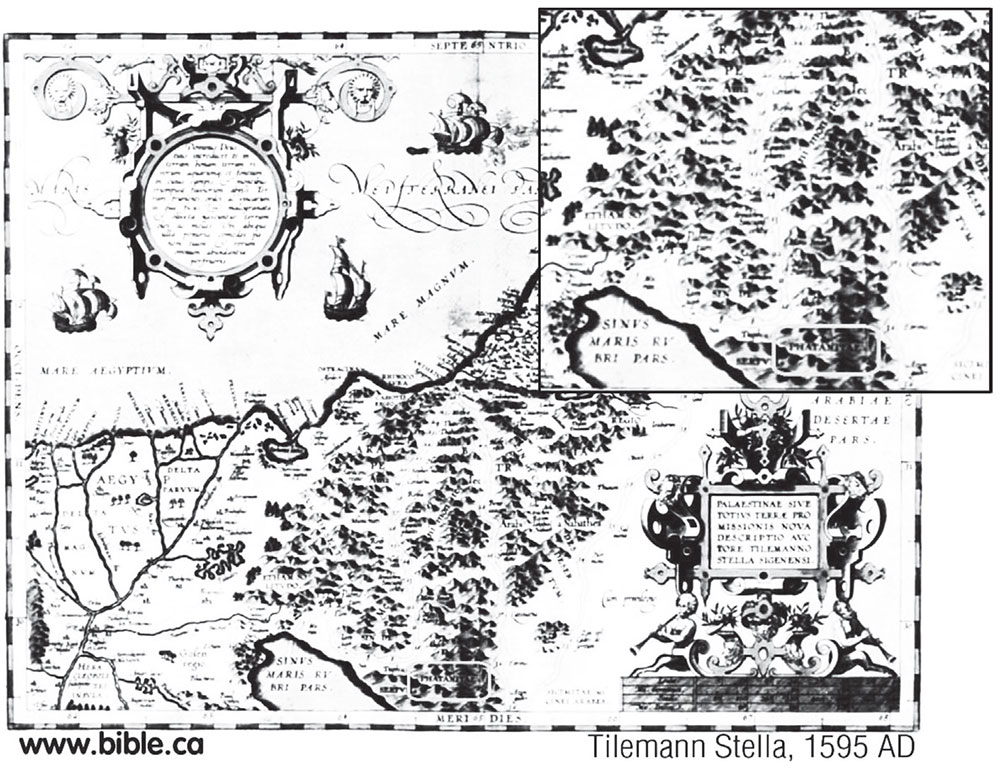

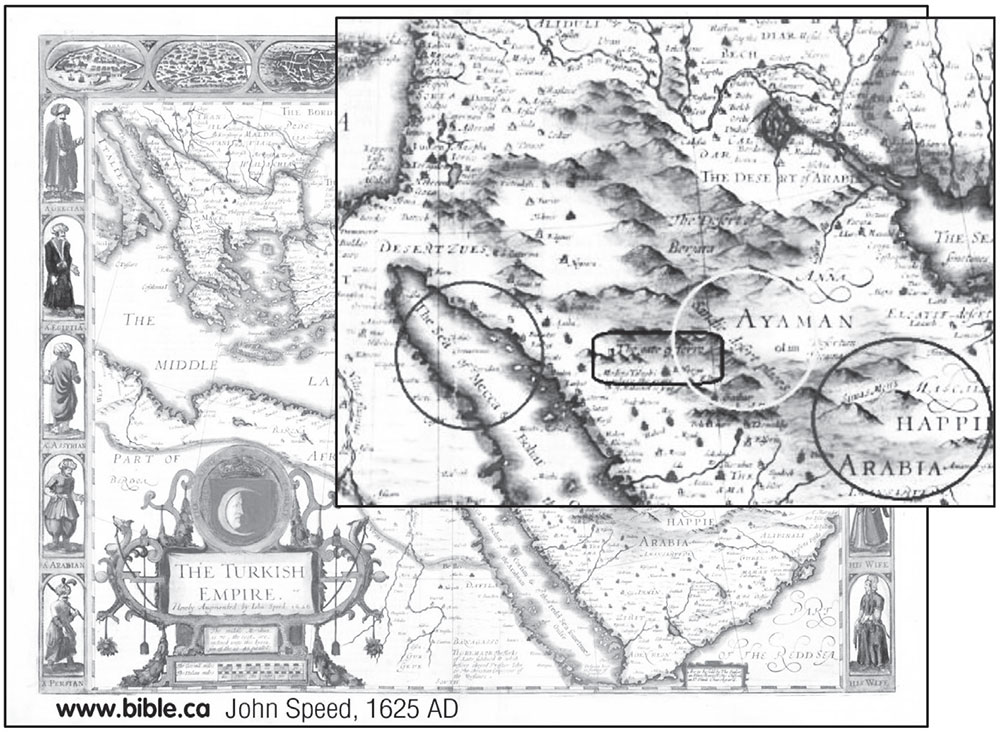

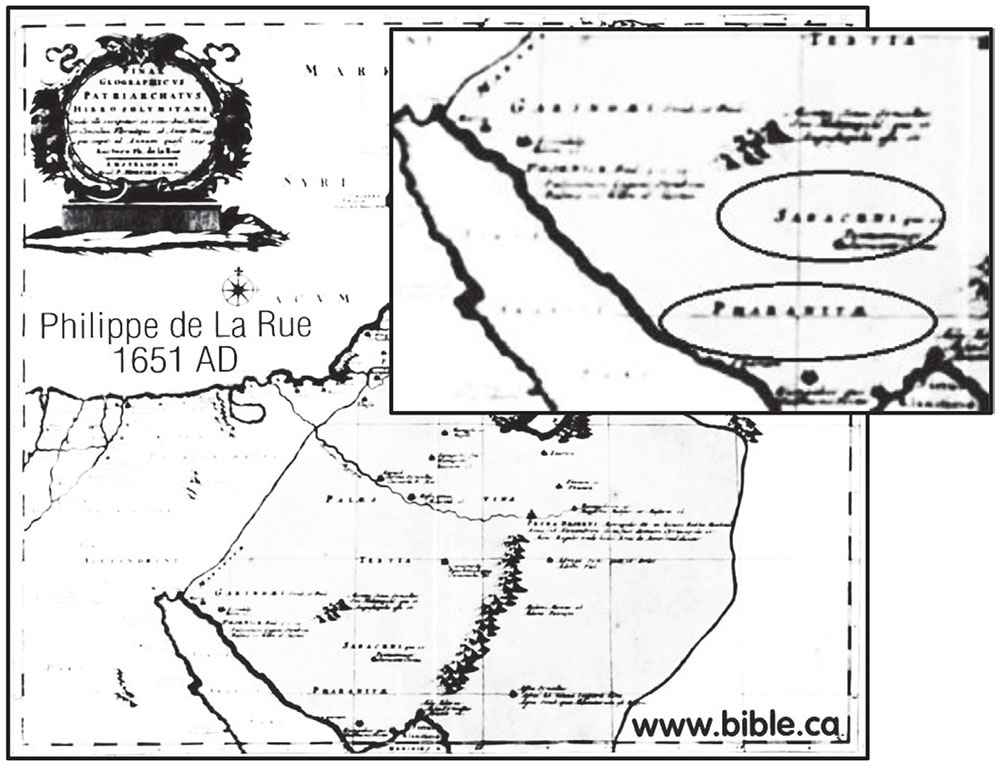

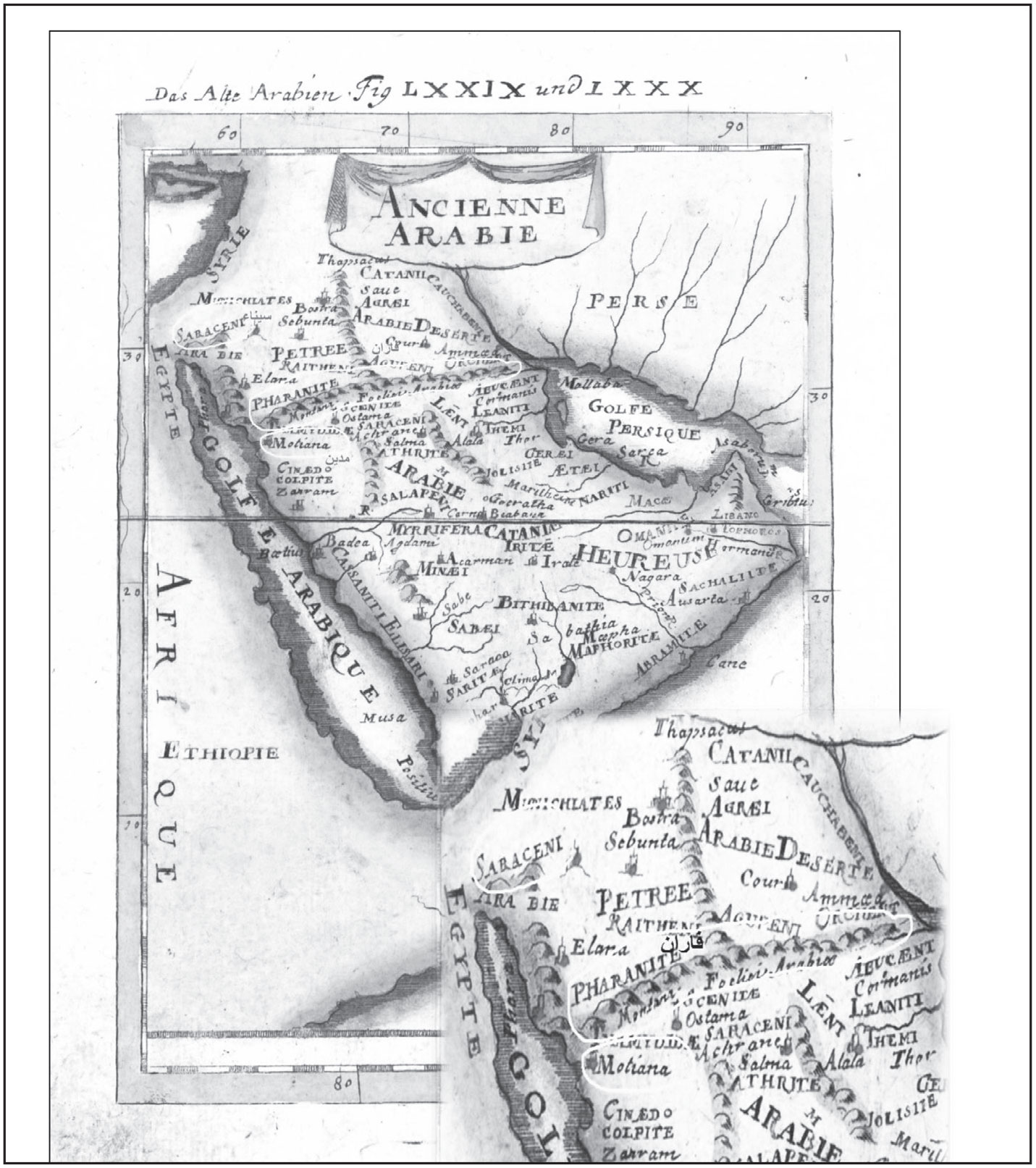

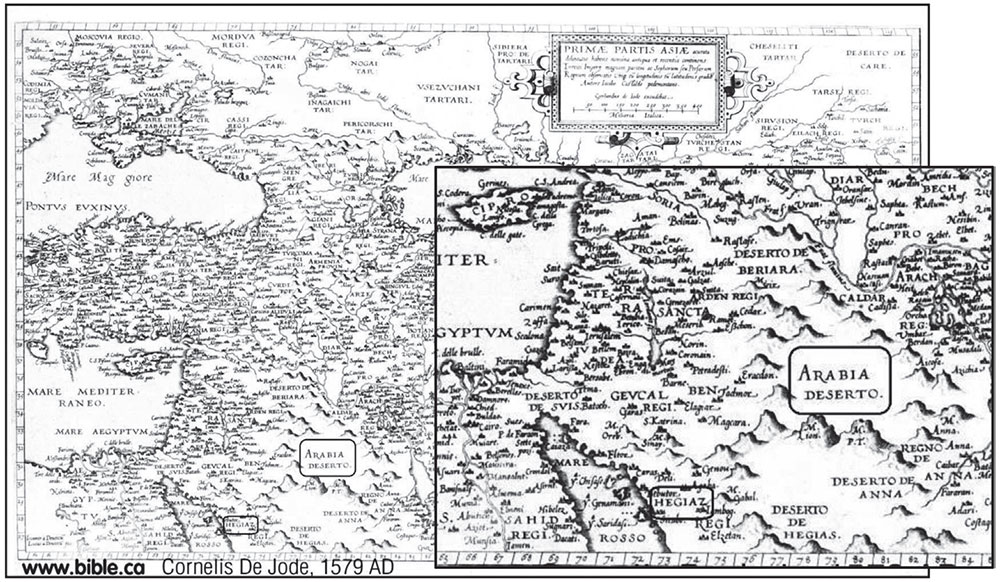

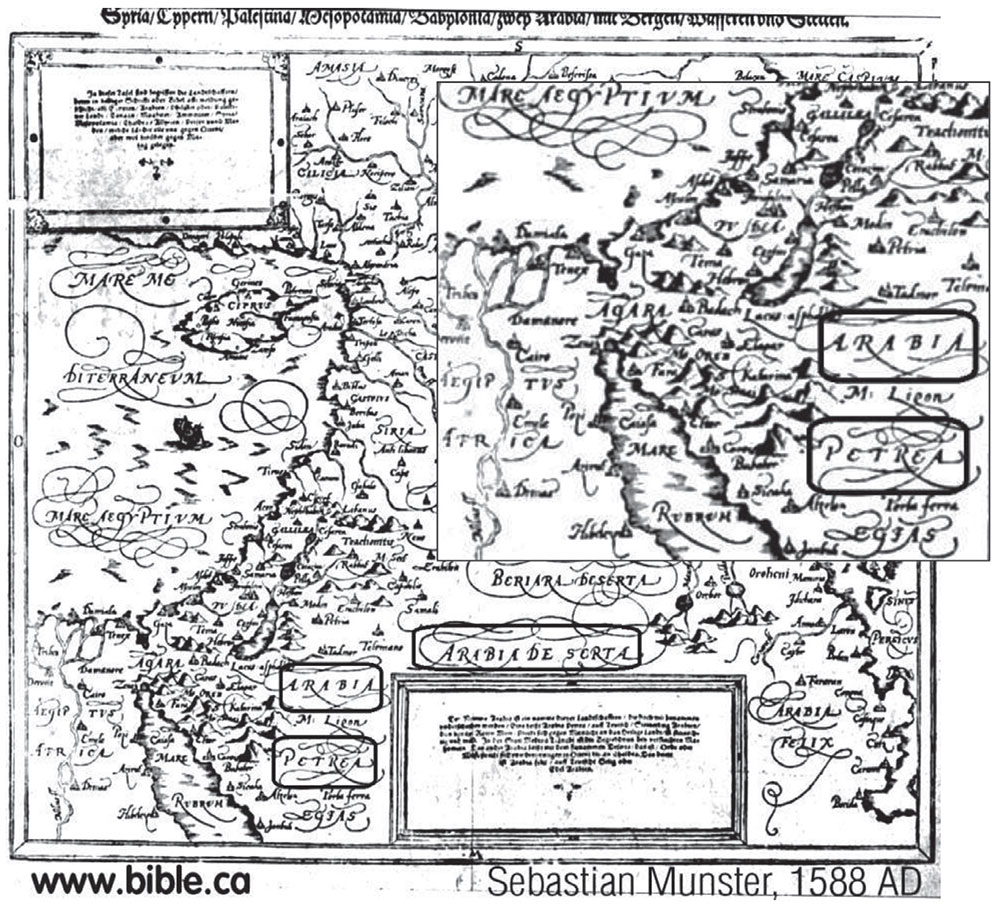

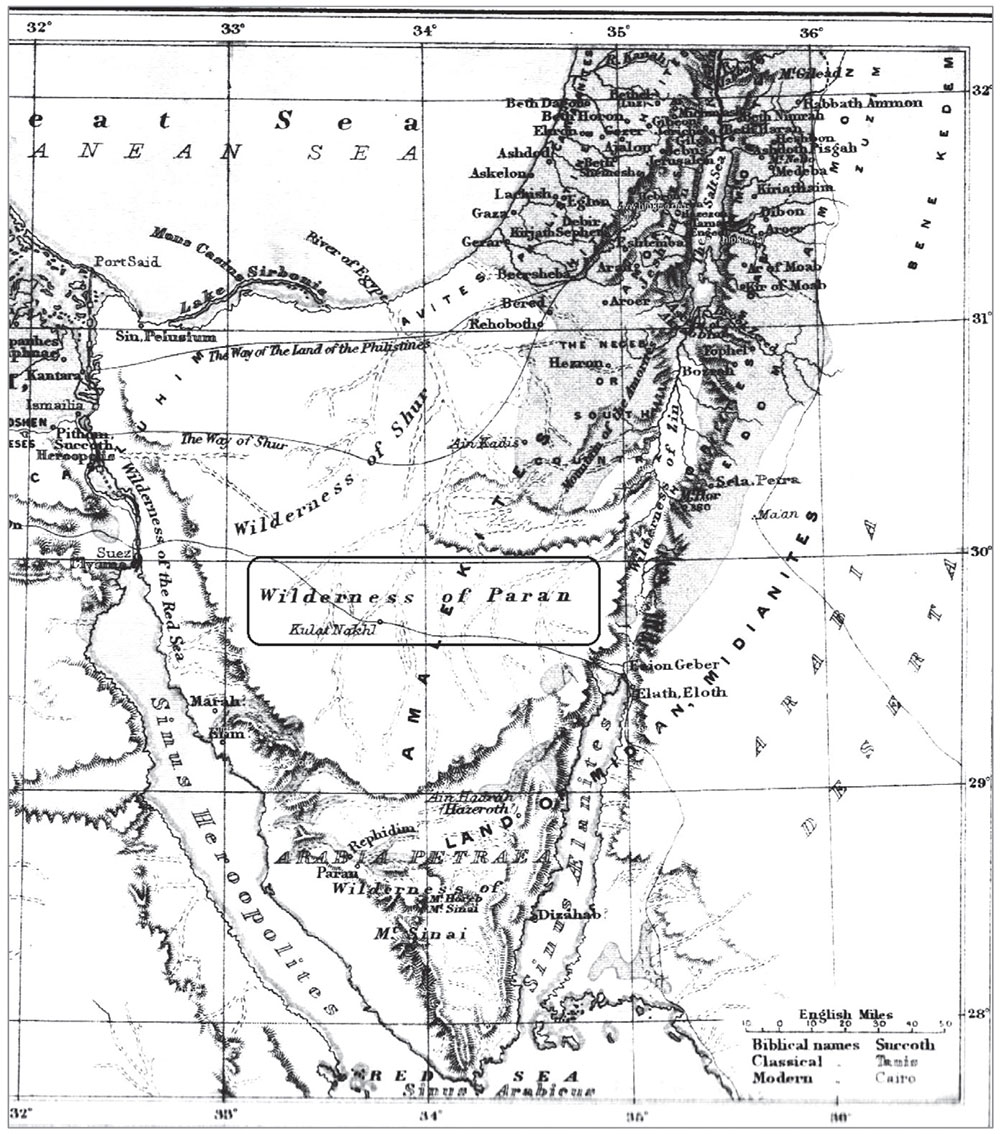

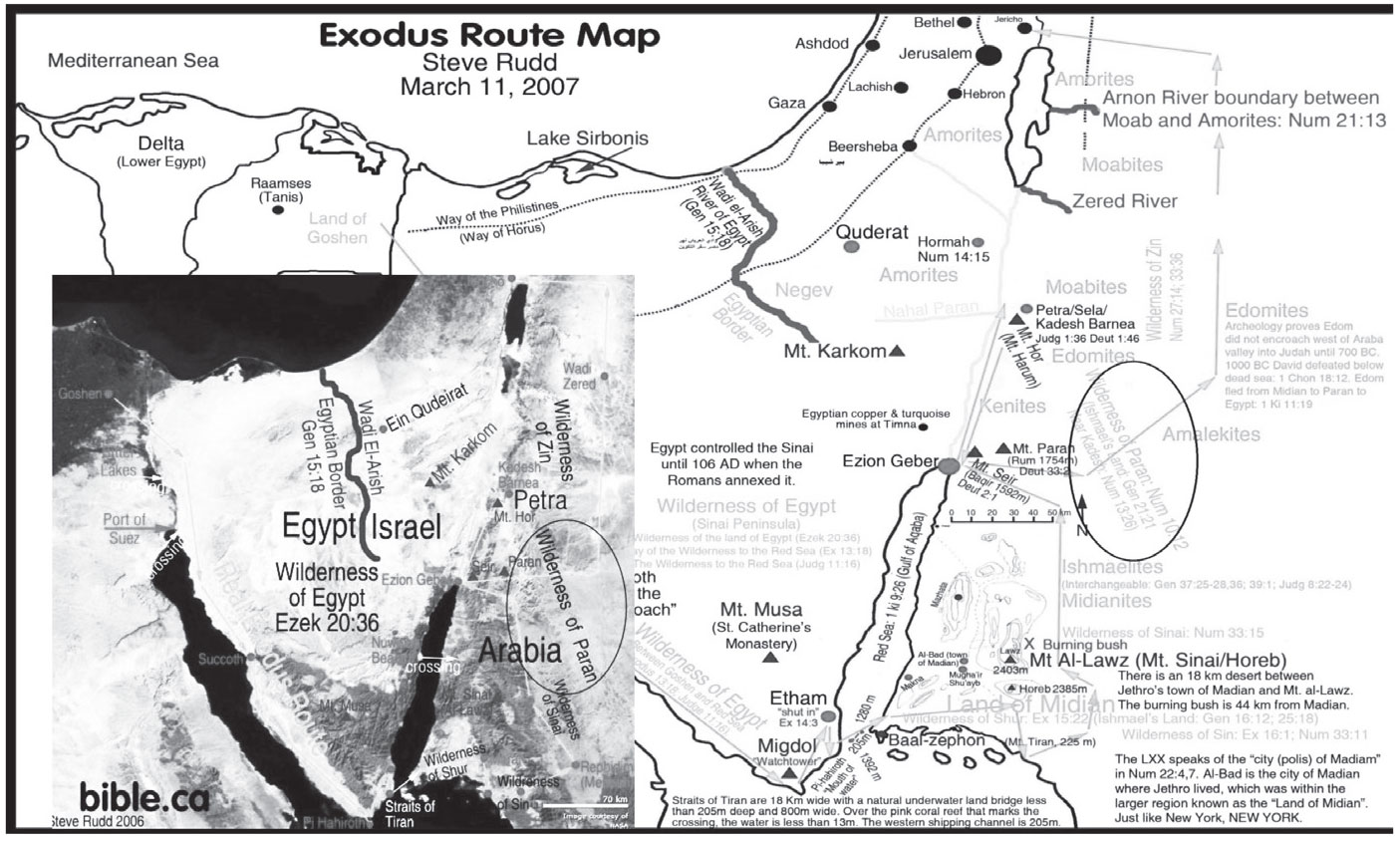

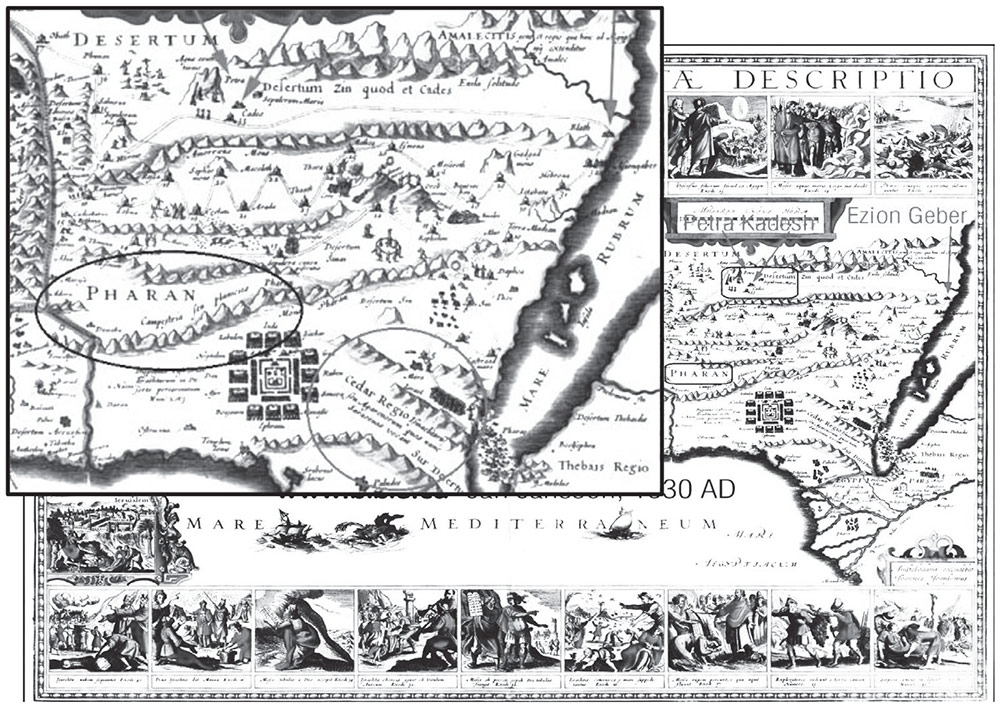

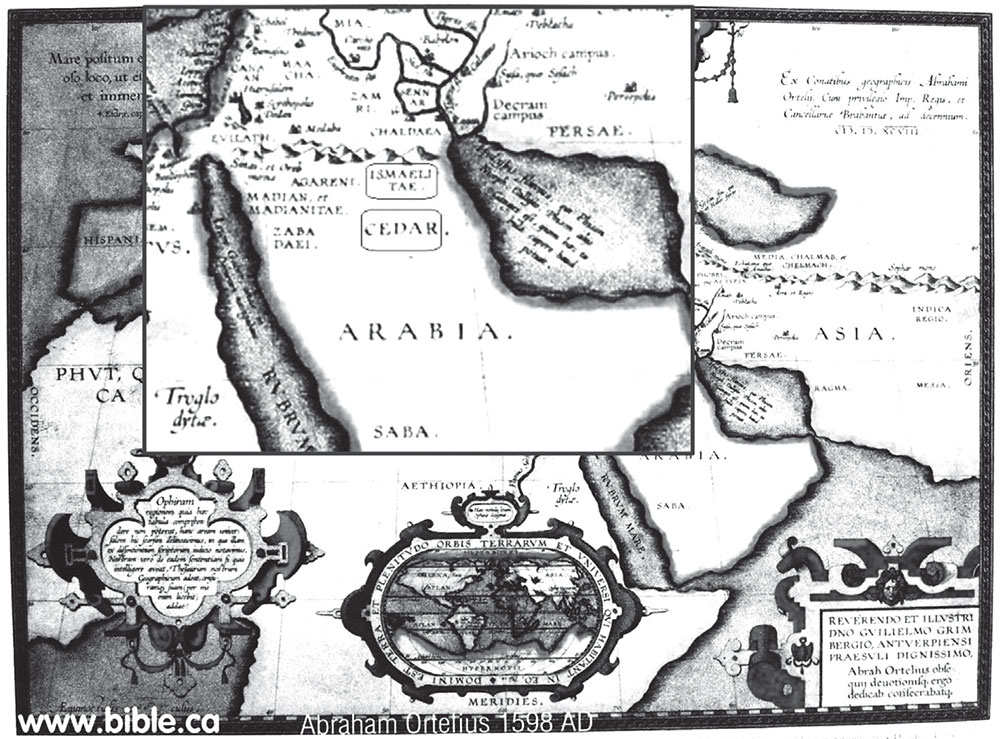

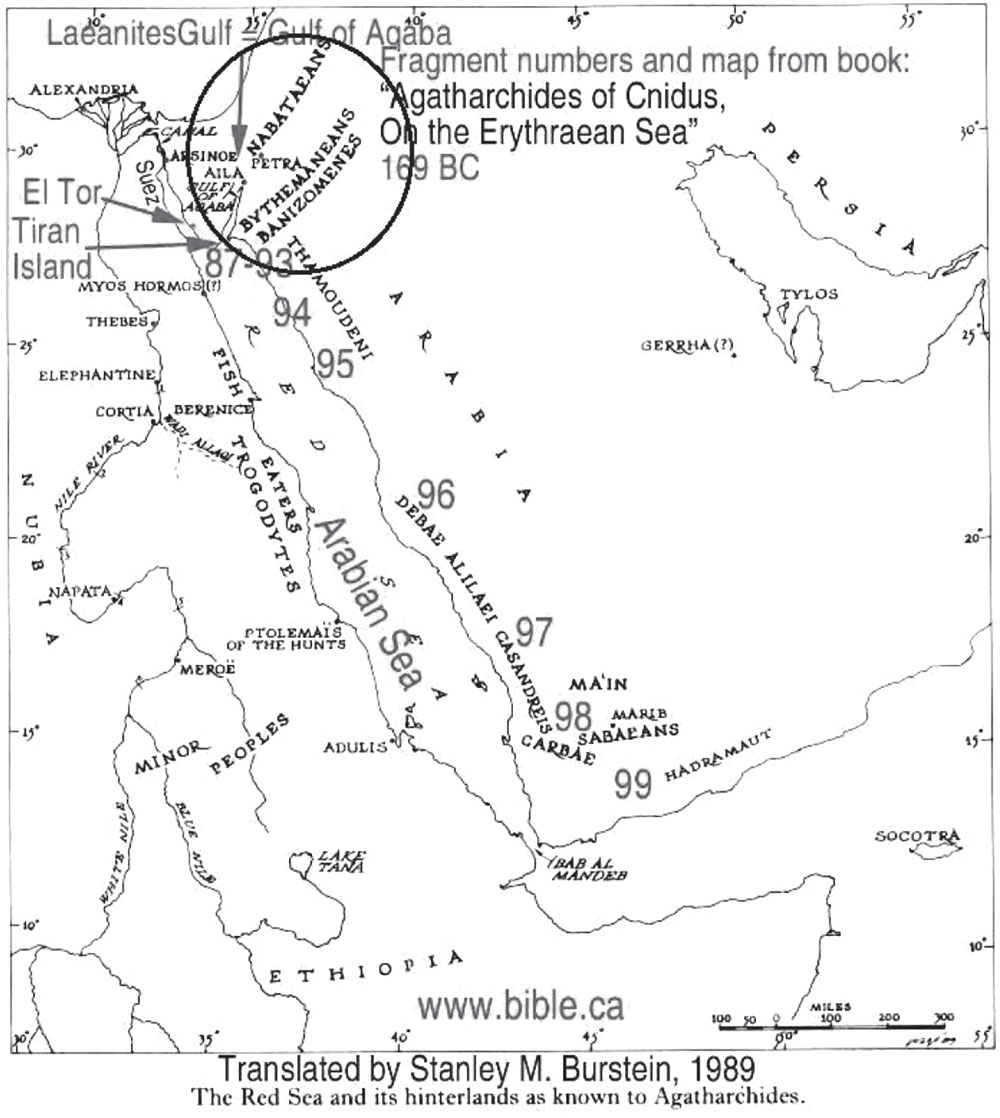

- أظهرت الدراسة أنّ ميور جهد في إثارة إحدى أخطر الجدليّات التاريخيّة بين الأديان السماويّة؛ وهي جدليّة (فاران-مكّة)؛ بوصفها أساسًا لإزاحة الجذور التوحيديّة للنبوّة المحمديّة، والتي تُظهِر وجود رؤية توراتيّة تقويضيّة إزاحيّة لقيام نبوّة توحيديّة أصيلة في شبه الجزيرة العربيّة، حيث سعى الباحث إلى تقويضها وإثبات أصالة الإرثيّة الإبراهيميّة وترجيح نظريّة أنّ فاران التوراتيّة هي عينها مكّة القرآنيّة، وفق معايير شتّى، أبرزها: وجود أكثر من فاران في الخارطة الجغرافيّة للمنطقة.

- أظهرت الدّراسة أنّ إيحائيّة النّصّ (التوراتي- الإنجيلي- القرآني- السِيَري) كان لها أثر في صيرورة الخطاب التّقويضي لدى ميور، فوحي التوراة ألهمه إنكار المكانة الروحيّة للفرع الإسماعيلي من إبراهيم؛ أمّا وحي الإنجيل فقد عزّز لديه موروثاته الكنسيّة الميثولوجيّة وأوحى له بنظريّة الصفقة الميكافيلية مع الشيطان؛ بوصفه عنوانًا للجانب الماورائي للنبوّة المحمديّة؛ أمّا القرآن فلعلّه استوحى منه التعليلات التي تفسّر الحيثيّات المنهجيّة والخطابيّة والآليات التطوّريّة لصيرورة النبوّة المحمّديّة، أمّا النّصّ السِيَري فيظهر أنّ ميور قد رسم من خلاله ملامح الشخصيّة النبويّة (المتأمّلة والحالمة والمتشكّكة والمضطربة والميكافيليّة والمتقلّبة؛ فضلًا عن الشخصيّة الوجدانيّة).

(18)- شرع ميور إلى استبدال مصطلح المنتحل (imposter) الذي ذاع في الموروث الاستشراقي إلى مصطلح (self-deception) خداع الذات، واعتماد النظريّات المرضية ولَيّ النّصوص لتكون متّسقة مع الموروث الأيديولوجي للكنيسة ونظرتها إلى الإسلام في عصره.

- تبنّى ميور فلسفة مزدوجة (مثاليّة-ماديّة) في قراءة حيثيّات الوحي والنبوّة، فتارة يحتكم إلى التوراة لتصديق فروضه حول نفي صلة إبراهيم بمكة، وتارة يذهب إلى عقلنة كل ما هو غيبيّ في الإسلام، وقد ظهر للباحث غياب النظرة الموضوعيّة للتاريخ عند ميور، من خلال أحكامه المتعارضة أحيانًا، أو الكيل بمكيالين، ولا سيّما وأنّ التّشابه من وجهة نظره مأخوذ من التوراة أو الإنجيل، بينما الفرادة تُعدّ انحرافًا في معرض حديثه عن العلاقة بين القرآن الكريم والكتاب المقدّس.

- إنّ الجانب الأيديولوجيّ كان الأكثر حضورًا في طروحات ميور بالمقارنة مع الجانب العلميّ، على الرغم من غزارة التأليف في حقل الإسلام، لذلك عوّل على اتّباع منهج القراءة الاجتزائيّة السلبيّة للنصوص التي تتوافق مع توجّهاته، وعمد إلى توظيف اعتباطيّة الرموز أو من خلال التحريف والتّقوّل أو الالتفاف على النّصوص؛ لتكون متناغمة مع الرؤية القروسطيّة عن الوحي الشيطانيّ المزعوم، ولا سيّما في إشارته إلى كلمة «أصيب» الواردة في رواية ابن هشام.

- تطبيق ميور للمنهج المادّيّ على موضوع ذي حيثيّات ماورائيّة التي كان يتحتّم عليه النظر إليها نظرة اعتدال من خلال التّمعّن في تجلّياتها الأخلاقيّة والمفاهيميّة.

(19)اعتمد الباحث في إعداد هذه الأطروحة على الكتب الدينيّة: الكتاب المقدّس، والقرآن الكريم، كما اقتضت الدراسة الرجوع إلى أمّهات كتب التفسير وبعض الشروح الحديثة، نذكر منها: تفسير «جامع البيان في تأويل القرآن» لمحمّد بن جرير الطبري (ت: 310هـ)، الذي أغنى البحث في تفسير الآيات الواردة في الفصلين الثالث والرابع.

واعتمدت الأطروحة على المصادر الأوّليّة للسيرة، وتحديدًا «سيرة ابن هشام» (ت 213هـ)، و«المغازي» لمحمد بن عمر الواقدي (ت: 207هـ)، و«الطبقات الكبرى» لمحمّد بن سعد (ت 230هـ)، ولا سيّما أنّ ميور قد عدّ هذه المؤلّفات أساسًا لبناء تصوّراته عن الوحي والنبوّة المحمّديّة.

أمّا الكتب البلدانيّة، ومنها: «معجم البلدان» لياقوت الحموي (ت: 626هـ)، و«مراصد الاطّلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لابن عبد الحق البغدادي (ت 739هـ)، فقد تركّزت أهميّتها في الفصل الثاني، إضافة إلى المعاجم اللغويّة التي أغنت الدراسة لبيان المصطلحات اللغويّة، ومنها «معجم ابن فارس» (ت 395هـ)، و«لسان العرب» لابن منظور، (ت 711هـ/ 1311م).

وتضمّنت الأطروحة قائمة من المراجع الأجنبيّة الحديثة والمعاصرة، منها: المعربة؛ مثل: كتاب «صورة الإسلام في القرون الوسطى» لريتشارد سوذرن، وكتاب «The sum of all heresies» حصيلة كلّ الهرطقات لفريدرك كوين «QuinnFrederick»، التي أغنت الدراسة في بيان تطوّر نظرة الاستشراق البريطانيّ للسيرة، كما ضمّت الدراسة بعض النّصوص الكلاسيكيّة التي يعود تاريخ بعضها إلى القرن 11هـ/ 17م، مثل كتاب «Relation of a journey» صلات الرحلة لجورج ساندي «George,Sandy’s» عام 1610م، وكتاب «تاريخ العالم» «The history of the world» لولتر رولف «Walter Raleigh» عام 1614م؛ كما اعتمد الباحث

على عدد من الوثائق الرسميّة والمقالات الواردة في بعض الدوريّات الشهيرة إبّان القرن 13ه؛ مثل: «مجلّة الجمعيّة الملكيّة الآسيوية Journal of the Royal Asiatic Society» التي ضمّت جانبًا من سيرة المستشرق وليم ميور.

ومن بين الشروح الكتابيّة التي نهل منها الباحث على امتداد صفحات الأطروحة، تندرج «دائرة المعارف الكتابيّة» و«قاموس الكتاب المقدّس»؛ كما أفاد من بعض الشروحات الكلاسيكيّة الغربيّة للكتاب المقدّس، ولا سيّما في بيان قضيّة فاران في الفصل الثاني؛ ومنها: شروحات: «آدم كلارك Adam Clarke»، و«جيمس هاستنك James Hastings»، و«ماثيوبول Matthew Poole»، و«جون جل Gill John».

كما زخرت الأطروحة بطائفة من المراجع العربيّة، ومن جملة هذه المراجع كتاب «حياة محمّد» لمحمد حسنين هيكل، وكتاب «مصدر القرآن، دراسة لشبهات المستشرقين والمبشّرين» لإبراهيم عوض، اللذان أثريا الفصل الثالث من الأطروحة، ولا تفوت الإشارة لجهود الباحث سامي عامري في كتابه «هل القرآن مقتبس من التوراة والإنجيل» الذي عوّل على بعض آرائه في الفصل الرابع، ومن المراجع الأخرى مؤلّفات هشام جعيط، «الوحي والقرآن والنبوّة»، وكتاب «تاريخيّة الدعوة المحمّديّة في مكّة» التي أسهمت في تحليل رؤية ميور بشأن مسألة الوحي، وأيضًا مؤلّفات محمّد عبد الله دراز «النبأ العظيم» و«مدخل إلى القرآن الكريم» التي أغنت الدراسة في ردّ العديد من الافتراءات عن القرآن الكريم.

فضلًا عن مئات المصادر العربيّة والمعرّبة والأجنبيّة.

واجهت الباحث صعوبات كثيرة، لكنّ الله (عزّ وجلّ) وحده قد أعان الباحث على تجاوزها، وأبرزها التّعامل مع النّبرة المتجرّئة والحادّة بحقّ إمامنا وسيّدنا محمّد صلىاللهعليهوآله لم يكنْ أمرًا يسيرًا على الباحث، لكنْ ما دام ناقل الكفر ليس بكافر،

والغاية التي يصبو إليها الباحث دحض مزاعم ميور بالحجّة الدّامغة، فلا يجد حرجًا من إدراج هذا النوع من النّصوص.

وكانت مشكلة الترجمة من بين المعوّقات التي اقتضت التأنّي والدقّة في النقل حتّى تكون الترجمة صورة صادقة لرؤية ميور، ولا غرو فقد سُلخت نصف مدّة البحث في ترجمة مؤلّفات ميور التي كُتِبَت بلغة أدبيّة لا يختلف أصحاب الشأن في مشقّة فكّ طلاسمها بالمقارنة مع اللغة المقاليّة الإنكليزيّة الدارجة، ولا سيّما وأنّ الباحث لم يجد لبعض العبارات معنى إلّا في نوع تخصّصي من القواميس (إنكليزي- إنكليزي) من جنس:

1-The Century Dictionary.

2- A Concise Dictionary Of Middle English.

3- Concise Etymological Dictionary Of The English Language.

4- Merriam-Webster’s Dictionary.

5- A New English Dictionary On Historical Principles.

6- The Concise Oxford Dictionary.

ومن العقبات التي واجهت الباحث، طبيعة الموضوع المتناثرة التي تقتضي التنقّل بين مادّة التاريخ القديم والتاريخ الإسلامي والتاريخ الأوروبي، فضلًا عن دراسة مقارنة الأديان، ومنهج تحقيق النصوص، ومن المعوقات الأخرى التي واجهت سير الدراسة ندرة المصادر التي تنطوي على بيان لسيرة المستشرق وليم ميور أو التي تغني الدراسة في مناقشة آرائه بنحو خاصّ، ولا سيّما مع افتقار المكتبة العربيّة لكتب تبسّط الحديث عن سيرته في ما عدا بعض الإشارات المحدودة في الموسوعات الاستشراقيّة التي لا تتجاوز بضعة سطور على غرار «موسوعة المستشرقين» لعبد الرحمن بدوي، مع الالتفات إلى أنّ مصنّفات ميور لم يتمّ تعريبها، عدا كتابه «تاريخ دولة المماليك في مصر» الذي نقله إلى العربيّة محمود عابدين وسليم حسن، فضلًا عن ترجمة مالك مسلماني لكتاب ميور «القرآن نظمه وتعاليمه»

(22)المنشور على الشبكة الدوليّة للمعلومات وهي نسخة مجهولة الطبعة، وتتطلّب بعض التصويبات.

وهكذا تكون محاولة الباحث الأولى من نوعها في جامعة البصرة.

كلمة أخيرة ينبغي قولها: إنّ الباحث لا يدّعي أنّه أوفى الموضوع حقّه أو أنّه استكمله من جميع جوانبه أو قام بنقد جميع الآراء المخطوءة في هذه القضيّة، وإنْ حاول جاهدًا فعل ذلك، لكنْ تبقى قدرات الإنسان عاجزة عن بلوغ الكمال؛ لأنّ الكمال لله وحده، ولكنْ حسبه أنّه لم يدّخر في سبيل ذلك وسعًا، وإنّه ليرجو أنْ يسهم من خلال هذه الدراسة في التقرّب إلى الله (عزّ وجلّ) ويكون له نصيب من الأجر الثواب، ومن الله التوفيق.

(23)

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) سورة العنكبوت: الآية 46

قائمة الرموز والمختصرات المستخدمة في الأطروحة

|

الرمز |

معناه |

|

ت |

المتوفى في عام |

|

تح |

تحقيق |

|

ج |

الجزء |

|

د ت |

من دون تاريخ |

|

د م |

من دون مكان |

|

ص |

صفحة |

|

ط |

طبعة |

|

ق.م |

قبل الميلاد |

|

م |

بعد الميلاد |

|

مج |

مجلد |

|

هـ |

بعد الهجرة |

|

A.C |

After Christ |

|

A.H |

After hijra |

|

B.C. |

Before Christ |

|

Ibid |

Ibidem, |

|

No. |

Number |

|

Op. cit., |

opus citatum, |

|

p. |

Page |

|

pp. |

Pages |

|

Vol. |

Volume |

(27)

(29)

الاستشراق تعريب للكلمة الإنكليزيّة (Orientalism)، وقد أجمعت المعاجم الأكاديميّة على أنّه مصطلح يخصّ الشرق كما اكتشفته أوروبا والغرب؛ يحمل بين دفّتيه نبرة الخطاب الغربيّ نحو الشرق، الذي ينطوي على ركام هائل من النّصوص في ميادين الأدب وعلم الاجتماع والعلوم والتاريخ واللغة والسياسة والأنثروبولوجيا والطبوغرافيّة.

ويرى البعض أنّ الاستشراق تيّار فكريّ يمثّل دراسات مختلفة عن الشرق الإسلاميّ؛ بحيث يشمل الحضارة والديانة والآداب واللّغات واللّهجات والثقافة والعادات والتقاليد، والمستشرق عالم متمكّن من المعارف الخاصّة بالشرق ولغاته وآدابه، ويذهب إدوارد سعيد إلى عدّه نوعًا من الإسقاط الغربيّ على الشرق وإرادة حكم الغرب للشرق؛ لأنّه أسلوب في التفكير قائم على تميّز متعلّق بوجود المعرفة بين الشرق وبين الغرب، وليس موضوعًا سياسيًّا أو ميدانًا بحثيًّا ينعكس سلبًا باختلاف الثّقافات والدراسـات أو المؤسّسات، وليس تكديسًا لمجموعة كبيرة من النّصوص حول المشرق؛ لأنّه توزيع للوعي الجغرافيّ على نصوص جماليّة وعلميّة واقتصاديّة واجتماعيّة وفي فقه اللغة.

لقد أفاض الكُتّاب من الشرق والغرب في بيان مفهوم الاستشراق، لذا سينأى البحث عن هذا الإطار ليركّز على تتبّع رؤية المستشرقين البريطانيّين لسيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله، ولا سيّما وأنّ البعض يرجع جذور الدّراسات الاستشراقيّة إلى ظهور الرّسول صلىاللهعليهوآله على مسرح الأحداث التاريخيّة وعهد الهجرة الأولى إلى الحبشة، أو إلى العقود الأولى لالتقاء المسلمين الجدلي بالعقائد اللاهوتيّة النصرانيّة.

لقد مثّلت سيرة الرّسول الكريم محمّد صلىاللهعليهوآله موضوعًا خصبًا لأقلام إنجليزيّة منذ أن بزغ فجر الإسلام وحتى اليوم، وغدت شخصيّته إحدى أكثر الموضوعات التي ركّزت عليها بريطانيا في خطابها حيال الشرق لتغدو جزءً من تراثها الشعبي، ولعلّ المتتبّع لما أنتجته الأمّة البريطانيّة عبر تاريخها من المصنّفات والمسرحيّات والأعمال الأدبيّة والمقالات التي كتبت بشأن الرّسول صلىاللهعليهوآله، سوف يلمس أنّه ليس من شخصيّة كان لها مثل هذا القدر من الاهتمام بالتاريخ البريطاني، لكن على الرغم من غزارة هذه المؤلّفات والمدونات، فقد خلت من الموضوعيّة، وافتقرت إلى الرّوح الإنسانيّة، إلّا في ما ندر من شذرات نزرة من المؤلّفات؛ وإلى ذلك يشير المستشرق مونتكمري واط قائلًا: «ليست هناك شخصيّة في التاريخ حُطَّ من قدرها في الغرب؛ كمحمّد، لأنّ الكتّاب الغربيّين أظهروا ميلهم لتصديق أسوأ الأمور عنه».

لقد اقتضت الدّراسة عدم إمكانيّة الخوض في سيرة وليم ميور وصلته بتاريخ النبوّة المحمّديّة دون الإطلالة على ما حفل به موروثه في هذا الجانب؛ فعلى الرغم من نمطية الصورة المشوّهة عن سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله في التاريخ البريطاني، فقد لمس الباحث أنّ الكتابة عن سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله في بريطانيا مرّت بخمس حقب تاريخيّة؛ هي الآتية:

يعود أوّل اتصال بين بريطانيا وبين الشرق إلى منتصف القرن الثالث للميلاد عندما وصل بعض الرحّالة الرهبان إلى مصر وسوريا وفلسطين في طريقهم إلى الأراضي المقدّسة، بيد أنّه لم تظهر أيّ دراسات للبريطانيّين عن الشرق إلّا في نهاية القرن (1ه/ 7م) على يد الرحّالة البريطاني «ويلبولد Wilibold» الذي تعدّه المصادر أوّل من دوّن كتابًا عن رحلته إلى البلاد العربيّة.

شكّل الإسلام حال ظهوره مشكلة لأوروبا المسيحيّة فنظرت إلى المسلمين على أنّهم أعداء يتسوّرون حدودها، وظل الرّسول صلىاللهعليهوآله زمنًا طويلًا يُعْرف في الغرب معرفةً سيّئة، فلا تكاد توجد خرافة ولا فظاظة إلّا نسبوها إليه، ولقد تزامن ظهور الإسلام مع وصول المسيحيّة إلى بريطانيا عندما بلغت بعثة القديس أوغستين مدينة «كينت Kent» البريطانيّة عام 597م.

ولعلّ الإشارة الأقدم إلى الإسلام في الأدب المسِّيحيّ وردت في رسالة رجل بيزنطي يدعى «جوستوس Justus» إلى شقيقه أبراهام في عام (12ه/ 634م)، يخبره أنّ نبيًّا مخادعًا ظهر وسط السراسنة، فأعرب جوستوس عن دهشته قائلًا: «وهل يبُعث الأنبياء بسيف وعربة حرب؟ إنّكم سوف لن تلمسوا أي شيء حقيقي من هذا النبيّ سوى إراقة الدماء».

وقد وردت في كتابات القس هيسبالينسيس «Hispalensis» (ت14هـ/ 636م) رئيس أساقفة مدينة إشبيليّة الإسبانيّة Seville وآخر باحث في تاريخ العالم القديم، الذي عاصر الرّسول صلىاللهعليهوآله، وأسهم في بلورة الصورة المبكّرة عن النبوّة في

المخيّلة المسيحيّة، فعَدّ الإسلام عدوًّا للمسيحيّة، وأنّه هرطقة وثنيّة ضد المسيح، وقد ظلّت آراؤه مصدر إلهام للكتّاب المسيحيّين لقرون طويلة.

وخلال المدّة ما بين عامي (13-19ه/ 634-640م) أعرب القس ماكسيموسMaximus عن ذهوله من انتشار الإسلام قائلًا: «لا يوجد اسوأ من انتشار الشرّ بين سكّان العالم»، وفي نهاية القرن (1ه/ 7م) أشار القس أناستاتيويس Anastasius أسقف سيناء إلى الأحوال العسكريّة للمسلمين معربًا عن مدى سعادة البيزنطيّين باندلاع الحرب الأهلية بين صفوفهم، ويبدو أنّ أوّل إشارة عن سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله في مدوّنة تاريخيّة وردت عام (40ه/ 660م) في «الحوليات الأرمنيّة Armenian chronicles» للمؤرخ سيبيوس Sebeos (ت41ه/ 661م) الذي كان معاصرًا للرسول صلىاللهعليهوآله، بقوله: «إنّ رجلا اسمه مُحَمَّدًا من أصول إسماعيليّة، ادّعى النبوّة وعلّم أبناء بلده العودة إلى ديانة إبراهيم».

لم تحمل كتابات هذه المرحلة بين دفتيها غاية لفهم الإسلام أو التعرّض لمضامينه بقدر تعلق المسألة بطبيعة الخطاب الديني للكنيسة الذي كان يتعارض مع كل عقيدة تظهر خارج حظيرة المسيحيّة الكاثوليكيّة.

وإلى ذلك يشير سوذرن Southern: «إنّ القرون الوسطى حقبة الجهل المتأتّي إمّا من ضيق الأفق بالبعدين الفكري والجغرافي أو الجهل الناجم عن أوهام مخيّلة

متّسعة، فكان الإسلام بالنسبة للكنيسة رقمًا في قائمة الأعداء الطويلة، ولم يكن هؤلاء على استعداد للتمييز بين وثنيّة الأوروبيّين الشماليّين وتوحيد الإسلام، لقد انحصرت جهود المؤلفين اللاتين في المدّة من (81-493ه/ 700م-1100م) باستنطاق الكتاب المقدّس ومعرفة أصول السراسنة ضمن مدارج السلالات في العهد القديم ومعرفة مكانتهم بين شعوب العالم، لأنّ الكتاب المقدّس كان الأداة الفكريّة الوحيدة الفعّالة في أوروبا في مطلع العصور الوسطى.

وتبرز في هذه المرحلة المبكّرة كتابات البطريرك «سوفرونيوس» Sophronius (ت16ه/ 638م) أسقف مدينة القدس، الذي عقد الصلة بين نصوص توراتيّة وبين ظهور الإسلام عادًّا هجمات العرب السراسنة عقابًا من الربّ للمسيحيّين على خطاياهم ونقضهم للمواثيق.

كان للكنيسة السورية أثر فاعل في بلورة الموقف السلبي تجاه الإسلام وفي صيرورة الإدراك الأوروبي في القرون الوسطى، ولعلّ مـؤلّفات يوحنا الدمشقي تعدّ من أبكر الدراسات المـسيحيّة الشرقيّة عن الإسلام، ولا سيّما مؤلّفه الجدلي «مناظرة بينساراتي ومسيحي» الذي زعم بتقديم حجج ضد الطبيعة الإلهيّة للنبوّة المحمّديّة؛ كالقول إنّه لم يبشّر بها الأنبياء السابقون، أو أنّ محمدًا صلىاللهعليهوآله لم يقم بأيّ أعجوبة تثبت حقيقة نبوّته وأنّه من غير الممكن أن يغدو نبيًّا نظرًا إلى أنّ سلسلة الرسالات النبويّة ختمت بيوحنا المعمدان، وجدير بالذكر أنّ التصوّرات بشأن عدّ

الإسلام بدعة مسيحيّة وجدت طريقها إلى البيزنطيّين ومنهم إلى الأوروبيّين بعد أن انتقلت من مسيحيّي سوريا.

لقد انتشرت في المـسيحيّة الشرق أوسطيّة قصّة خرافيّة مؤدّاها أنّ محمّدًا صلىاللهعليهوآله كان في البداية تلميذًا للراهب «سرجيوس أو بَحِيرا» وأنّه تلقّى عنه بعض المعارف عن التوراة والإنجيل، ومن ثمّ أعلن نفسه نبيًّا وكوَّن عقيدة خاصة به، ومن جملة الأباطيل التي أفرزتها هذه المخيّلة الجامحة عدّ الإسلام من ابتداع محمد صلىاللهعليهوآله الذي كان يوحى إليه من الشيطان، وإظهار الرّسول صلىاللهعليهوآله على أنّه (المسيح الدجال)، وتأكيد أنّه قد مات في عام (46ه/ 666م) والعدد 666 ، يطابق عدد الوحوش في التوراة، كما ذهبت هذه المخيّلة أيضًا إلى تصويره على أنّه كان قسًّا منشقًّا عن الكنيسة لجأ إلى شبه الجزيرة العربيّة، فأسّس هنالك كنيسته الخاصّة التي استوحاها من التوراة والإنجيل، ومن ثمّ جعل يوم الجمعة يوم عبادة على غرار يوم السبت لدى اليهود ويوم الأحد عند المسيحيّين.

شهد القرنان (1-2ه/ 7-8م) توحيدًا لمناطق شمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط تحت سلطة المسلمين التي كانت تمثّل خسارة لأهم مناطق الإيمان المسيحي فكان ذلك باعثًا رئيسًا لاندلاع الحروب الصليبية لاحقًا، وعلى الرغم من أنّ المسلمين كانوا يهدّدون نصف أوروبا ويجتاحون أقاليم كثيرة فيها؛ فقد كان المعاصرون لهذه الأحداث أقلّ عداء للإسلام من الأوروبيّين اللاحقين، فالمؤلّفون الأوروبيّون الشماليّون ومنهم البريطانيّون كانوا بعيدين عن مواقع الخطر الإسلاميّة، ويندرج في طليعة هؤلاء المؤرخ «بيــد المبجّل Venerable Bede (ت116ه/ 735م)» الذي يعدّ من آباء الكنيسة وأوّل كاتب بريطاني انبرى للكتابة عن الإسلام، وانصبّ اهتمامه لعقد الصلة بين ظهور الإسلام ونصوص الكتاب المقدّس، ولم يصدر عنه سوى الخطابات الهجوميّة والنبرة التحامليّة بحقّ المسلمين حينما نظر إليهم على أنّهم وثنيّون برابرة وكسالى، ولم تلبث آراؤه أن غدت أساسًا استندت إليه أوروبا حتّى القرن (6ه/ 12م)، وقد أشار في كتابه «التاريخ الكنسي للشعب الإنكليزي Historia ecclesiastica gentis Anglorum» إلى أنّ أصل السراسين يرجع إلى هاجر المصريّة زوجة إبراهيم الواردة في العهد القديم.

وبين الأعوام (493-534ه/ 1100-1140م) أخذ الكتّاب البريطانيّون على عاتقهم توجيه اهتمامهم صوب حياة الرّسول صلىاللهعليهوآله من دون أي اعتبار للدقّة،

فأطلقوا العنان لجهل الخيال، فكان الرّسول صلىاللهعليهوآله في عرفهم ساحرًا هدم الكنيسة في أفريقيا وفي الشرق؛ عبر السحر والخديعة، وضَمِن نجاحه بأنْ أباح الاتّصالات الجنسيّة. وقد استعملوا أساطير من الفولكلور العالمي ومن الأدب الكلاسيكي ومن القصص البيزنطيّة عن الإسلام، فاتّهموا المسلمين بعبادة الأوثان، وبأنّ محمّدًا صلىاللهعليهوآله صنمهم الرئيس، فكان معظم الشعراء الجوّالة يعدّونه كبير آلهة السراسنة، ولم تشهد هذه الحقبة المظلمة ظهور مؤلف يطبع الإسلام بنزر من الموضوعيّة عدا، ما ورد عن «بدرودي ألفونسو Pedro de Alfonso» طبيب الملك هنري الأول ملك إنجلترا (460-529ه/ 1068–1135م) الذي يعدّ أوّل من صنف كتابًا يحتوي على معلومات لها بعض الموضوعيّة عن سيرة محمّد صلىاللهعليهوآله في بريطانيا في عام (499ه/ 1106م) بالمقارنة مع سابقيه.

ولم تجلب الحروب الصليبيّة (492-690ه/ 1099-1291م) للغرب معرفة حقيقيّة عن الإسلام بل أحدثت العكس، ولا سيّما وأنّ اسم الرّسول صلىاللهعليهوآله بات متداولًا على الألسن منذ سنواتها الأولى، فكان كلّ غربي تقريبًا يعي من هو محمّد صلىاللهعليهوآله، لكن في صورة مشوّهة من نتاج مخيّلة مغرقة في التوّهم، ويبدو أنّ الحروب الصليبيّة أفرزت وحدة أيديولوجيّة تكوّنت ببطء في العالم المسيحي أدّت إلى ترسيخ معالم العدو.

لقد حصل الكتّاب البريطانيّون على معلوماتهم في هذه المرحلة من مصدريْن: الروايات البيزنطيّة؛ ومن التواصل الشّخصي مع المسلمين خلال الحملات الصّليبيّة، كما أسهم في تركيبها الفرسان العائدون من الشرق والكهنة والرّهبان، من خلال قصص الأبطال والحجّاج والقدّيسين والمـؤلّفات الجدليّة اللاهوتيّة الدفاعيّة للمسيحيّين الشرقيّين وشهادات بعض المسلمين وترجمات مفكّريهم وعلمائهم

في القرن(6ه/ 12م) الذين زودوا المخيّلة الأوروبيّة بطرائف عن الإسلام ونبيّه، فوصلت هذه الصورة الخيالية إلى المدارس والأديرة بعد وضعها في قالب يشجّع على قبولها، ومن ثم خلق انطباع شعبي مروّع في قدرته على البقاء ومقاومته لكل المعارف الصحيحة التي توالت لاحقًا عن سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله ولكنّ المـعلومة المـقدّمة كانت تنتزع في معظم الحالات من سياقها الأصلي ثم تقدّم إلى القارئ الأوروبي بهذا الشكل المشوّه في إطار البحث الحماسي عن حل سريع لمشكلة الإسلام.

واللّافت في الأمر مسألة التزامن بين ظهور الأقاصيص الخرافيّة عن حياة الرّسول صلىاللهعليهوآله في العقود الزمنيّة نفسها التي أنتجت التاريخ الأسطوري لبريطانيا في هذه المرحلة، فجاء الشعر الشعبي ليردّد الصورة الخياليّة المتكوّنة عن الإسلام، لتنمو دائرة التخيّل في هذا المجال وصولًا إلى القول إنّ الإسلام أخذ فكرة الثّالوث المـقدّس ضمن توجّه وثنيّ يزعم مُرَوِّجوه أنّ مُحَمَّدًا صلىاللهعليهوآله واحدًا من ثلاثة معبودات: أبولّون Apollon، وتروفونيوسTrophonios، وماهومت (محمد) Mahomet، كان يُعتقد بأنّها معبودات المسلمين على نطاق شعبي، أو أنّها كائنات جنّيّة خفيّة أو ربّما ثلاثة أصنام كبرى، وتعبيرًا عن ازدرائهم قام الأوروبيّون بتحريف اسم محمّد صلىاللهعليهوآله إلى أكثر من ثلاثين اشتقاقًا، تأتي جميعها بمعنى النبي المزيّف بلغات أوروبا المختلفة أو بمعنى إله الظلام أو الإله المزيّف أو الصنم أو الشيطان، أو للدلالة على الوثنيّة أو على الأتراك.

كما شاعت في العصور الوسطى أيضًا كلمة «بافومت» Baphome المأخوذة من لفظ محمّد المحرّفة الذي يرمز إلى إله خيالي كان فرسان الهيكل المقدّس يبجّلونه ويقيمون لأجله طقوس العبادة، وغدت كلمة «Mahomet» تدلّ على معنى الصنم أو إله العرب التي تطوّرت دلالاتها إلى معنى الدمية، لتنصهر مع المصطلح الأدبي الإنكليزي، ولعلّ ذلك يظهر جليًّا في بعض الأعمال الأدبيّة الشهيرة؛ مثل: مسرحية روميو وجولييت للكاتب البريطاني وليم شكسبير التي ورد فيها:

«And then to have a Wretched puling fool

A whining Mammet, in her fortunes tender»

ومعناها: «وما بالك إذا كانت حمقاء تعسة تُحمل مثل دمية باكية»، إنّ تلك الأساطير اﻟﻤﺨتلقة تمثّل سخريّة مأساويّة؛ لأنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله قد انبرى لمناجزة عقائد الشرك والوثنية وليحطّم جميع أصنام الجاهليّة.

منذ منتصف القرن (7ه/ 12م) ظهرت ملامح مرحلة جديدة حملت بين طيّاتها نبرة من التعقّل من قضيّة النبوّة، كانت في بدايتها تباشير نظرة علميّة شاملة،

من نتائجها انبثاق محاولات جديدة لرؤية الإسلام من دون أحكام مسبقة، وقد حدث ذلك في دير كلوني Cluny عام (537ه/ 1143م)، عندما شرع رئيس الدير بطرس المـبجّل Petrus Vernailes برعاية أول ترجمة للقرآن الكريم من العربيّة إلى اللاتينيّة بيد مساعده الإنكليزي روبرت كيتون Robert Ketton التي تمثّل أوّل ترجمة كاملة للقرآن الكريم بلغة أوروبيّة، ويمكن اعتبار هذا التاريخ باكورة لانبثاق الاستشراق الأكاديمي، وبطرس المبجّل مؤسّسًا للدّراسات الإسلاميّة لدى مسيحيّي القرون الوسطى.

انطلق بطرس من مسلّمة حتمية الصراع مع الإسلام ولكن ليس بالسيف؛ وإنّما بالكلمة والإقناع، إذ يرى أنّ المسلمين هراطقة بالإمكان إعادتهم إلى فلك الكنيسة في ما لو تمكّن اللاهوتيّون والمـبشّرون من أن يظهروا لهم بنحو مقنع أين تكمن مواطن انحرافاتهم، وقامت مجموعة كلوني أيضًا بترجمة بعض الأحاديث المـنسوبة إلى الرّسول صلىاللهعليهوآله وترجمة رسالتين جدليّتين بعنوان: «رسالة المسلم عبد الله بن إسماعيل الهاشمي وجواب المـسيحي عبد المـسيح بن إسحق الكندي»، وعلى أساس تلك الترجمات صنّف بطرس المبجّل ما أسماه «دحض العقيدة الإسلاميّة»

Liber Contra sectam sive haeresim Saracenorum.

لكنّ هذه الحقبة كانت قصيرة وسرعان ما تلاشت لأنّ المعاصرين لبطرس

المبجل لم يروا في الإسلام موضوعًا حقيقيًّا للدراسة المتأنّية ولم تستخدم المادّة التي تضمّنتها المجموعة أساسًا لمزيد من الدراسة المعمّقة عن الإسلام؛ إذ لم يكن أحد يهتمّ بمثل هذه الدراسة، فلم يظهر لها فائدة من الصراعات الجارية، ولا سيّما وأنّ الجدل الديني كان يستهدف مسلمين خرافيّين، ويبدو أنّ الهدف إنّما كان لتزويد المسيحيّين بحجج سليمة لتثبيت إيمانهم، ثم إنّ الحالة العقليّة للغرب لم تكن مشجّعة على الاهتمام بمذاهب دينيّة بحدّ ذاتها؛ كتلك التي كانت موجودة في الشرق، وعلى الرغم من ذلك فإنّ هذه المجموعة صارت بالنسبة للأوروبيّين المـصدر الرئيس للمعلومات عن الإسلام على مدى خمسمائة عام.

ولعلّ ظهور المغول في المسرح التاريخي في القرن (7ه/ 13م) كان عاملًا كبيرًا في أن تغيّر أوروبا من نظرتها تجاه الإسلام، على فرض أنّ المغول لم يكنْ لعقائدهم وزن فكريّ، فضلًا عن إدراك الأوربيّين وجود مشتركات بين المسيحيّة والإسلام، ولعلّ غرابة وثنيّات المغول وضعت هذه القواسم المشتركة في ضوء جديد، كما أظهر تحرّك المغول نحو العالم الإسلامي وجود أقليّات مسيحيّة شرقيّة قويّة بين صفوف المسلمين ما كان الأوروبيّون يعرفون عنها شيئًا من قبل، لكن على الرغم من أنّ هذه المعرفة المفاجئة سرعان ما تلاشت بين الحقيقة ومبالغات الخيال؛ فإنّها كانت حاسمة في تغيير نظرة أوروبا نحو الخارج في تلك الحقبة.

ومنذ منتصف القرن (7ه/ 13م) شعر الأوروبيّون أنّ الحملات الصليبيّة لا تملك حظًّا من النّجاح، وأنّه لا بدّ من وسيلة جديدة لمناجزة الإسلام بعد أن أيقنوا أنّ الصراع العسكري معه لا يكفي لإسقاطه، وأنّه لا بدّ من التوغّل بنحو أعمق لفهم مضامينه بغية التّشكيك في صحّة عقيدته.

وقد لمع في هذه المرحلة اسم الفيلسوف البريطاني روجر بيكون Roger Bacon الذي استطاع وللمرّة الأولى أن يضع المسيحية في موقعها الحقيقي جغرافيًّا وبشريًّا، فآمن بأنّ هنالك مسيحيين قليلين في العالم اليوم، أمّا سائر الأرض المعمورة فيعجّ بالكفّار حسب قوله، الذين لا يجدون أحدًا يهديهم، وهو يرى أنّ المسيحيّة لن تنتشر وتنتصر بغير التبشير السلمي بعد الحروب الصليبيّة الفاشلة، غير أنّ المسيحيّة عاجزة في نظره عن القيام بهذه المهمّة لثلاثة أسباب: الأول لا أحد من الأوروبيّين يعرف لغات الشعوب التي يراد التبشير بينها، والثاني، لا أحد يعرف ماهيّة عقائد الكفّار الذين يراد تبشيرهم، والثالث لا أحد يملك حُججًا مؤسّسة على المعرفة لدعوة غير المسيحيّين إلى الكاثوليكية، لذلك أورد بيكون حُججًا ضدّ الإسلام وتشكيكات وجدها كفيلة بنقضه غير أنّها في الحقيقة كانت غير كافية لاستمالة المسلمين نحو المسيحيّة، لكنّها كانت جديدة. وفي هذا الصدد دعا بيكون لإنشاء مدارس لمعالجة هذا القصور.

كانت نظرة الغرب إلى الإسلام قبل بيكون تقوم على أنّه دين ذو دور سلبي في التاريخ حال دون اعتناق الناس للمسيحيّة، ويعدّ إمارة ظهور (المسيح الدجال) في سياق نهاية العالم وقيام يوم الدينونة، أمّا بيكون فإنّه خالف ذلك وذهب إلى عدّ الإسلام ليس له أي دور تخريبي في العالم، وليست إمارة للدجال أو القيامة، بل إنّ للإسلام دورًا قبل نهاية العالم، وبذلك تجاوز بيكون الرؤية التقليديّة للكتاب المقدّس في مجال فهم الإسلام، ورأى أنه دين ذو صلة بالفلسفة، ولعلّ مبعث هذا التحوّل في رؤية بيكون يرتدّ إلى مصادره عن الإسلام التي تنوّعت بين ترجمات الفلاسفة المسلمين وتقارير الرحّالة. وصفوة القول: يمكن اعتبار بيكون منظّرًا للفكر الاستشراقي ومؤسّسًا لحيثيّاته الأيديولوجيّة والمنهجيّة في مرحلة زمنيّة مبكرة قبل أن يتم تداوله مفهوميًّا.

وفي القرن (8ه/ 14م) بدأ الحصول على الشرعيّة والدعم لإنشاء مدارس اللغة الشرقيّة التي دعا إليها بيكون، وبدأت مادّة الإسلام تدخل ضمن البرنامج الرسمي للكنيسة الغربية منذ مجمع فيينّا الكنسي عام (711ه/1312م) والتي قرّر تأسيسها في أكسفورد، وباريس، لتعلّم العربيّة والعبريّة والإغريقيّة، لكنّ عدم توافر العناصر البشريّة والمادّيّة أدّى إلى اندثار هذا المشروع، فكانت السنوات التي أعقبت مجمع فيينّا حقبة حبلى بالخيبة في تاريخ أوروبا فلم تعد هناك قوّة ثقافيّة فاعلة مهتمّة بتحديد الموقف من الإسلام، أمّا عن الانفتاح المعجب الذي لقيته الفلسفة الإسلاميّة إبّان القرن (6ه/ 12م) حتّى منتصف القرن (7هـ/ 13م) فقد عاد العداء الأصمّ بنحو تدريجي ليحلّ محلّه، ويبدو أنّ أوروبا لم تعد آمنة على مصيرها؛ ما شجّع على إعادة نصب أشرعة الخيال من جديد، ويظهر ذلك جليًّا في النظرة المعتمة للرسول صلىاللهعليهوآله التي انبعثت فيها الحياة من جديد.

ولعلّ الكاتب البريطاني جون ويكلف (John Wycliffe ت785ه/ 1384م) كان الأوضح في بيان موضوع الربح والخسارة التي جلبها القرن (8ه/ 14م)، فكان القسم الأكبر من معارفه عن الإسلام مستمدّ من دائرة معارف (Vinzenz)، ودائرة معارف (Von Beaunais)، ودائرة معارف (Ranulf Higden) الذي رسم صورة شاملة عن الإسلام الصاعد في العالم والساعي للسيطرة والممتلئ بشهوة التملّك؛ بخلاف المسيحية التي هي عقيدة الألم والفقر، من ثمّ حاول أن يدل على وجهة نظره في طريقة إصلاح الكنيسة لتحقيق الانتصار على الإسلام، فشريعة محمّد صلىاللهعليهوآله من وجهة نظره تميّزت بالاستيلاء على نصوص العهدين لتدعم توجّهًا دنيويًّا ثمّ تشرع بمهاجمة بقية الإنجيل المخالفة لمقاصدها، وزعم أنّ النبي صلىاللهعليهوآله أضاف لتلك المستلات مبتدعات من عنده واستطاع أن يضع كل خصومه جانبًا عندما حرّم

مناقشة أي من آرائه، لكن لم يكن ذلك ما زعمته الكنيسة عندما حرمت مناقشة عصمة البابا وسلطته المطلقة. كما أشار إلى أنّ أخطاء الإسلام لا يمكن أن تصحَّح إلا بالتبشير الناجح المقترن بإصلاح للكنيسة، وعدّ الإسلام خطرًا أخلاقيًّا وعامل تهديد مادّيّ للوجود الغربيّ، لهذا زعم بعدم وجود تباين بين رجال الكنيسة والمسلمين.

ومن الأعمال المميّزة في هذه الحقبة يرد ديوان الرّاهب والشاعر الإنكليزي جون ليدجيت (John Lydgate ت 854ه/ 1451م) الموسوم «سقوط الأمراء Fall of Princes» الذي اشتمل على قصيدة عن الرّسول صلىاللهعليهوآله تغصّ بالمبتدعات، على شاكلة أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله كان أوّل من استخدم الجِمال لنقل البضائع، وأنّه زار مصر لدراسة الإنجيل، ومن ثمّ سافر إلى خراسان بمعيّة سيّدة تُدْعى خديجة، من ثمّ أعلن أنّه المسيح ليغدو نبيًّا عظيمًا وسط قومه فتزوّجته هذه السيدة لهذا السبب، من ثم أصبح ملكًا على العرب والأتراك وسرعان ما جمع جيشًا وحارب هرقل واحتل الإسكندريّة، ويبدو للباحث أن كتابات هذه المرحلة تحمل صورة مبعثرة وغير واقعيّة ترسّخ نظرية الانتحال من المسيحية من خلال الرحلة في طلب العلم مع التّأكيد على الأثر المصري، ولعلّ هذه القصيدة تحمل بين ثناياها تحذيرًا من المدّ الإسلامي للعالم المسيحي، المتمثّل بالعثمانيّين الذين حاول الكاتب أن يظهر صلتهم المباشرة بالرسول صلىاللهعليهوآله.

ولم يمضِ على وفاة وِيكْلِف خمسة أعوام حتّى إنهار الصربيّون أمام الزحف العثماني. وقد أظهرت تطوّرات الأحداث إبّان القرن (9ه/ 15م) أنّ على أوروبا المسيحيّة القيام بعمل ما لمواجهة خطر الإسلام المحدق المتمثّل بالعثمانيّين، الذين تركوا أثرًا كبيرًا في توسيع البون الذي يفصل بين الإسلام والمسيحيّة بعد الهزائم التي أوقعوها بالأوروبيّين؛ ما جعل أوروبا تعمّق من كراهيّتها تجاه الإسلام، معتبِرة أن الرّسول صلىاللهعليهوآله كان معتادًا على غزو الآمنين وسبي النساء.

وشهد القرن (10ه/ 16م) ظهور مصنّفات تُعنَى بتاريخ الإسلام من خلال تاريخ العثمانيّين، ففي عام (982ه/ 1575م) صدر في لندن كتاب «التاريخ البارز للسراسنة A Notable History of the Saracens» لتوماس نيوتن (Thomas Newton) أسقف الكنيسة الإنجليكانية، كما صنّف مؤرخ الكنيسة جون فوكس (John Foxe) عام (994ه/ 1587م) كتاب «تاريخ الأتراك History of the Turks» الذي أفرد منه 100صفحة وَجّه من خلالها نقدًا عنيفًا للنبوّة.

ولعلّ أشدّ ما ورد بحق الرّسول صلىاللهعليهوآله في هذه الحقبة جاء على لسان الشاعر الاسكتلندي «وليام دينبار William Dunbar» المولود عام (864ه/ 1460م) في قصيدته «السبع الموبقات» التي اشتمل عليها وصف الأشخاص الراقصين في الجحيم الذين خرجوا عن سلطة الكنيسة، مشيرًا إلى أن السراسنة يعبدون إلهًا للشرّ يدعى ماهون.

ومنذ منتصف القرن (9ه/ 16م) بدأت تشيع لهجة التّخوين والاتّهام المـتبادل بين الأطراف المـسيحيّة المـتخاصمة فقد ظهر في ديوان «CalvinoTurcismus» للكاتب واللاهوتي الإنكليزي «وليم رينولد» William Rainolds عام (1002ه/ 1594م) الذي رأى أن كلًا من الكالفينيّة والإسلام يجتمعان على تحطيم المسيحيّة فكلاهما ينكر ألوهيّة المسيح وأن إنجيل كالفن ليس أفضل من القرآن لكنه أكثر بغضًا.

ولعلّ هذه النظرة تُعدّ تطوّرًا في الخطاب الديني تجاه الإسلام، فقد أضحى الإسلام يوازي عقيدة مسيحيّة منشقّة بعد أن كان عبادة شيطانيّة أو وثنيّة، ولا سيّما وأنّ مارتن لوثر وضع المسلمين والبابا في سلة واحدة، عادًّا الأتراك الشيطان الأسود بالنسبة للشرق أمّا البابا فصوّره شيطانَ الغرب، وعلى الرغم من لغته السمجة بحقّ

الرّسول صلىاللهعليهوآله؛ لكنّه أقرّ بصلاح منظومة المسلمين القيميّة المتمثّلة باعتزالهم الخمور وحياة التكلّف واحترامهم لإمبراطورهم.

وإلى ذلك يشير برنارد لويس قائلًا: «إنّ مسيحيّة العصور الوسطى انكبّت على دراسة الإسلام بغية التشكيك به وحماية المسيحيّين من إلحاد المسلمين وحمل المسلمين على اعتناق المسيحيّة، لذلك تجد أن أغلب الباحثين من طبقة رجال الدين الذين خلقوا إطارًا أدبيًّا يتعلّق بالإسلام ونبيّه وكتابه، وقد حملت الجدالات الدينيّة نبرة بذيئة ترمي إلى تشويه صورة الإسلام وحماية المسيحيّة بدلًا من التبليغ، وعلى الرغم من ظهور بعض الأبحاث المتناثرة إلا أنّ سمة التعصّب والتحيّز ظلّت طاغية عليها، وقد لعب التجديد دورًا في التّقليل من حدّة النظرة التقليديّة للإسلام حينما عكف الكُتاب الكاثوليك على تشبيه البروتستانتيين بمحمّد».

يمثّل عام 1600م فجر الكتابة البريطانيّة الحديثة من خلال تبنّي العالم المسيحي للروح العلمانيّة في قراءة تاريخ العالم التي جعلت من الإنسان محورًا لأحداث العالم؛ بدلًا عن القوّة الإلهيّة، لتغدو الأحداث التاريخية بوتقة تتشكّل من انصهار الفواعل مع التجارب؛ وسرعان ما بات الاهتمام واسعًا بالمصادر والدراسات اللغويّة، وفي هذه الحقبة ظهرت الكتابات التخصصيّة عن الرّسول صلىاللهعليهوآله، ولعلّ أقدم مصنّف باللغة الإنكليزيّة، كُرّس للحديث عن الرّسولصلىاللهعليهوآله ويحمل عنوان محمّد صلىاللهعليهوآله ظهر في هذه الحقبة لكاتبه والتر رالي WalterRaleigh «حياة محمّد ووفاته

وغزو أسبانيا وقيام إمبراطورية السراسنة وخرابها «The Life and Death of Mahomet The Conquest of Spaine Together with the Rysing and Ruine of the Sarazen Empire»، الذي طبع لاحقًا عام 1637م، وحمل بين دفّتيه العديد من المغالطات، إذ اعتقد بأنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله ذهب إلى المدينة غازيًا وأخذها عنوة بالسيف، لكنّه ناقض نفسه بعد صفحات قلائل ليقول إنّ محمّدًا دخل المدينة سلمًا.

وظهر أيضًا للكاتب وليم بيدويل (William Bedwell) كتاب «الكشف عن محمّد المنتحل والقرآن A Discovery of the Impostures of Mahomet and of the Koran.» الذي صدر في لندن عام 1615م، وعكس عنوان غلافه ما ينطوي عليه محتواه من التعصّب والاجترار للأفكار القديمة نفسها، حيث نظر بيدويل إلى مقام الرّسول صلىاللهعليهوآله على أنّه شخص مُغَرّر به وأنّ القرآن في تصوّره كتاب للزندقة. وقد أسّس بيدويل آراءه بناءً على ترجمته للقرآن الكريم، التي تعدّ أوّل ترجمة باللغة الإنكليزيّة من اللغة اللاتينيّة، كما تمكّن من الاطّلاع على بعض المخطوطات العربيّة والمعاجم اللغويّة المترجمة إلى اللاتينيّة.

واقتفى تلميذه إدوارد بوكوك Edward Pococke أثره، فصبّ اهتماماته على دراسة اللغتين العبريّة والعربيّة، وكان الكاتب الوحيد في عصره الذي حاز على فرصة الاطّلاع على المصادر الإسلاميّة، وقد أصدر في عام 1650م كتابه «لمع

من تاريخ العرب Specimen Historiae Arabum» الذي يُعدّ ترجمة لكتابات ابن العبري وكتابات أبي الفداء التي شفعها بتعليقات باللغة اللاتينيّة، كما شرع بوكوك أيضًا بترجمة حياة محمّد صلىاللهعليهوآله من العربيّة إلى الإنكليزية، ولم تخلُ هذه الترجمة من التقوّلات القديمة المتمثّلة بأنّ الإسلام دين زائف. وقد اعتمد كتّاب عصر النهضة في كتاباتهم عن السيرة على المصادر العربيّة الأصليّة المترجمة إلى اللاتينيّة لكنّ أغلب هذه الأعمال كانت معادية بشكل مرير وذات أحكام تعسّفيّة مسبقة.

لقد ترسّمت في هذه الحقبة صورة الإسلام على هيئة أنموذج قبيح يتعارض مع الأنموذج المـثالي للمسيحيّة؛ بوصفها ديانة الحقيقة التي تتميّز بالأخلاق الصارمة وروح السّلام، وأنّها عقيدة الإقناع وليست عقيدة السّيف، وضمن هذا المـنحى نسبت إلى الإسلام بعض الرموز المـسيحيّة التقليديّة، لكن بدلالات سلبية مثلًا صورة الحمامة التي ترمز إلى روح القدس في المـسيحيّة، التي أشار لها والتر رالي في كتابه «تاريخ العالم» The History of the World في خضم حكاية أسطورية شاعت في بريطانيا؛ مفادها: أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله درَّب حمامة لتنقر حبوب القمح من أُذنه؛ لإقناع العرب أنّ تلك الحمامة هي رسول الروح القدس الذي كان يبلّغه الوحي الإلهي، وقد انصهرت هذه الحكاية في التّراث البريطاني حتّى أنّ وليم شكسبير اقتبسها في مسرحيّته هنري السادس Henry VI: «Was Mahomet inspired with a dove Thou with an eagle art inspired then».

«كان محمّد تلهمه الحمامة أمّا أنت فلعلّ النّسر سيلهمك».

كما كان للأمثال الشعبيّة الإنكليزيّة نصيب من هذا التّراث، ففي المثل الشّائع «اذا لم يأتِ الجبل إلى محمّد فإنّ محمّدًا يذهب إلى الجبل»، If the mountain won’t come to Muhammad then Muhammad must go to the mountain التي تعدّ عبارة مجازيّة ظهرت لأوّل مرّة في كتابات فرانسيس بيكون (Francis Bacon) عام 1597م، ومضمونها: «أنّ محمّدًا لمّا دعا الناس إلى الإيمان به طلب من التلّة أن تتقدّم نحوه فلمّا لم تتحرك نحوه تحرّك هو باتّجاهها».

أمّا عن وفاته صلىاللهعليهوآله فقد كثرت الافتراءات عن ذلك، ولا سيّما قصّة ضريحه المعلّق بين السقف والأرض بواسطة أحجار مغناطيسيّة في المدينة؛ وغدت مقولة «تابوت محمّد المعلّق» مثلًا للتعبير عن أيّ أمر يثير الريبة في الموروث البريطانيّ.

وجدير بالذكر أنّ الخطاب البريطاني حمل بين دفّتيه نبرة عنصريّة لدى الحديث عن قضايا الإسلام فكان النعت المفضّل لدى الكُتّاب البريطانيّين عند حديثهم عن المسلمين في القرون الوسطى وفترة عصر النّهضة (مورس) Moors، وهذه الكلمة تحمل بين طيّاتها دلالات متعدّدة لكنّها كانت تستخدم للدّلالة على العرب البدو أو البرابرة أو العرب الأفارقة، كما ترد لها دلالة أبناء هاجر، وهذا المعنى يوازي مدلول مصطلح سراسنة، في كتابات الشاعر روبرت بارون (Robert Baron) في مسرحية ميرزا (Mirza) التي عرضت في لندن عام 1655م في معرض حديثه عن القرآن قائلًا: «إنّ القرآن يُعدّ التاريخ الموثق لمحمّد بين أتباعه المورس، كما يُمثّل الإنجيل بالنسبة لنا نحن المسيحيّون». كما أشار بارون أيضًا إلى أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله

استعان بطبقة العبيد المسيحيّين في مكّة الذين كانت لديهم معرفة مشوّشة عن العهد الجديد في نظمه للقرآن.

وقد شهد القرن (11ه/17م) تزايدًا في عدد المؤلّفات البريطانيّة المتخصّصة في تاريخ الأتراك وحيثيات الإسلام، ورُدّدت الأفكار الشائعة القديمة مِن قِبل أكثر الكُتّابِ البريطانيّين في هذه الحقبة، برؤية تتماشى مع التصوّرات الجديدة عن الإسلام، كما ورد في كتاب «التاريخ العام للأتراك HistorieGenrral Turkes» لريتشارد نولز Richard Knolles، الذي عُدّ في بريطانيا بمثابة سجل لأعمال القسوةِ العُثمانيةِ، وقد اقتفى نولز أثر سلفه، في نظرتهم إلى الإمبراطوريّةِ العُثمانيّةِ على أنّها الإرهاب الأعظم في العالمِ، وأنّ الإسلام عمل شيطانيّ.

وفي عام 1632م أُنْشِئَ في جامعة كامبردج كرسيُّ اللغة العربيّة من قبل تاجر أقمشة في لندن يدعى ثوماس ادمز (Thomas Adams)، كما شرع وليم لاود (William Laud)، بتأسيس كراسٍ للعربيّة في جامعة أكسفورد، وتمكّن من أن يحرّر رسالة ملكيّة إلى إدارة شركة الهند الشرقيّة الموجودة في الشرق يحثّهم فيها على إرسال كل ما بحوزتهم من المخطوطات العربيّة والفارسيّة والشرقيّة، وبذلك تمكّن من حيازة أكثر من ستمائة مخطوطة وعدد من صناديق العملات الشرقية.

ويَرد من كتابات هذه الحقبة أيضًا كتاب «علاقات الرحلة» A Relation of

a Journey للشاعر والرحّالة البريطاني جورج سيدني (George Sandys) (1577-1644م)، الذي صدر في لندن عام 1610م، واشتمل على أربعة اقسام قدّم فيه مسحًا عامًّا عن الدولة العثمانيّة ومصر والأراضي المقدّسة والجزر الإيطاليّة البعيدة، وبسط فيه الحديث عن سيرة المصطفى صلىاللهعليهوآله بنحو مجحف، وعدّه شخصًا تظاهر بأنّه اختير بفضل العناية الإلهيّة لتبليغ شريعة جديدة للبشريّة، وأن يُخضع العالم لطاعته بواسطة السّلاح.

كما صدر في عام 1656م، للكاتب «فرانسيس أوسبورن (Francis Osborn’s)»، «كتاب العلاقات السياسية لحكومة الأتراك Political Reflections on the Government of theTurks»، وصدر كذلك في عام 1668م في لندن كتاب «أوضاع الامبراطوريّة العثمانيّة» Present State of the Ottoman Empire لـ«بول ريكوتس Paul Rycaut’s» (1629-1700م)، وقد ظهر في هذين الكتابين نقد عنيف للسيرة النبويّة والإسلام.

لقد بلغ الخطاب الاستشراقي البريطاني أوجّ حدّته في هذه الحقبة بسبب العثمانيّين، بعد أن كانت نظرة الأوروبيّين إلى النبوّة من منظار ديني لاهوتي ذي طابع خيالي متعسّف، غدت طموحات السّلاطين العثمانيّين وسياستهم التوسّعية تجليًّا يقترن بصورة الرسول صلىاللهعليهوآله، لذلك قلّما نلمس مصنّفًا منذ القرن (9ه/ 15م) وما تلاه، لا يحمل بين دفّتيه أسلوب المزامنة المفاهيميّة بين «صورة محمدصلىاللهعليهوآله =صورة الأتراك»، على الرغم من الاختلافات العرقيّة والزمكانيّة، وغدت صورة النبوّة المشوّهة في أوروبا أداة تحريضيّة ضد العثمانيين إبّان هذه الحقبة.

وفي هذه الحقبة فرغ الكاتب واللاهوتي الإنكليزي ألكسندر روز (Alexander Ross) (1592-1654م) من ترجمة نسخة القرآن الكريم من الفرنسيّة إلى الإنكليزيّة

عام 1649م؛ هذه الترجمة التي عمد خلالها إلى تشويه العبارات وتحريفها، كما تمكّن روز في عام 1652م من تصنيف كتاب «عرض لجميع أديان العالم» View of all the Religions in the World الذي أفرد القسم السادس منه للحديث عن الرّسول صلىاللهعليهوآله والمسلمين العرب، والفرس، والأتراك، وقد اشتمل كتابه على جانب من الموضوعية مقارنة بمعاصريه، إذ أنكر الاعتقاد السائد بأن محمّدًا صلىاللهعليهوآله (المسيح الدجال) مشيرًا إلى أنّه لم يكن يومًا عدوّ المسيح، خلافًا لما ذهب إليه بيتر هيلين (Peter Heylyn) (1599-1662م) في كتابه الكوزموغرافيا (Cosmographie) الذي صدر في عام 1652م، حيث اعتقد أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله تمكّن من بناء إمبراطوريّته بفعل ما استحوذ عليه من مبادئ شيطانيّة.

وفي عام 1671م انبلج إلى حيّز الدراسات الاستشراقيّة وفي سابقة غير معهودة أوّل فجر لعمل موضوعي منصف عن سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله في التاريخ البريطاني بعنوان: «الاعتبار في نهوض وتنامي المحمّدية مع حياة محمّد والدفاع عنه وعن دينه من مطاعن المسيحيّين An Account of the Rise and Progress of Mahometanism: With the Life of Mahomet and a Vindication of Him and His Religion from the Calumnies of the Christians» للكاتب والفيزيائي البريطاني هنري ستوب Henry Stubbe (1632–1676م)؛ هذا المصنَّف لم يرَ النور إلا في عام 1911م، قدّم فيه ستوب مماثلة بين الإسلام والمسيحيّة، مقرًّا بحقيقة الإسلام، ومنكرًا جميع الاتّهامات القديمة، وعادًّا الرّسول صلىاللهعليهوآله أعظم مشرّع عرفته البشريّة. لقد مثّل ستوب جزءًا من تقليد فكري متنام آنذاك قائم على نقد التّناقضات الفكريّة التي تحملها مسألة الثالوث في المسيحيّة، من خلال التفتيش عن جذور التوحيد الأصليّة في تاريخ الشرق الأوسط.

أضحى الإسلام إبّان القرن (10ه/ 16م) جزءًا من حالة الجدل الديني المحتدم بين الكاثوليكيّة والبروتستانتيّة، ولا سيّما بشأن مسألة أصل المسيحيّة وحيثيّاتها، فأصبح الإسلام دلالة تنكيل يستخدمها كل معسكر في تقريع غريمه وتشبيهه بأنّه يحوز على مبادئ الإسلام نفسها، وأتباع وثنيّين على شاكلة الأتراك، لكن سرعان ما ظهرت سمة جديدة في الكتابة عن الإسلام جلبتها بواكير عصر النهضة، فأصبحت الدراسات الأكاديميّة مهتمّة بمقارنة الأديان، ولا سيّما بعد أن لفت الفيلسوف البريطاني روبرت بويل (Robert Boyle) (1691-1727م) إلى ضرورة النّظر بجدّيّة إلى مقارنة محتويات كلًّا من اليهوديّة والإسلام مؤسّسًا بذلك روحًا نقديّة جديدة.

ولعلّ السّمة الأبرز في رؤية الاستشراق البريطاني إبّان هذه المرحلة؛ تأكيد الصورة التقليديّة المشوّهة عن الرّسول صلىاللهعليهوآله، على الرّغم من المحاولات الخجولة التّي شرّع بها بعض الباحثين التي لم تأتِ اُكلها؛ لأنّ العقليّة البريطانيّة لم تبلغ يومها حدّ الانسلاخ الفعليّ عن الموروث الكلاسيكي المتحامل، وهذا ما دلّت عليه عنوانات المصنّفات التي كانت تحمل على أغلفتها عبارة «Imposter المنتحل»، كما اتّسمت كتابات هذه المرحلة بأنّها قدّمت أحكامًا مسبقة قبل أن تشرع بسرد تفاصيل السيرة النبويّة بين ثنايا متونها لتحاكي ما استهلّ عليه عنوان المصنف في المقام الأوّل.

ويرى المستشرق ألموند (Almond): «أنّ عبارة المنتحل «Imposter» ظلّت التعبير الملازم لاسم محمّد لتميّزه عن أسماء من لديهم التّسمية نفسها حتّى وقت قريب من القرن التاسع عشر، ومن أمثلة ذلك ما ورد في دائرة المعارف الإنكليزيّة (English Encyclopedia) لعام 1802م، ودائرة المعارف البريطانيّة Encyclopedia of Britannica للأعوام 1817 و1832م».

لكن أعنف نقد تعرّضت له سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله في هذه الحقبة ظهر في عام 1697م على يد الكاتب البريطاني همفري برديو (Humphrey Prideaux)

(8461-0271م) في كتاب «طبيعة الانتحال الصريحة تظهر كاملة في حياة محمّد The True Nature of Imposture Fully Displayed in the Life of Mahomet» وقد اصطبغ خطاب بريدو بإنكار تامّ لنبوّة الرّسول صلىاللهعليهوآله قائلًا: «خلق محمّد دينًا ظنّ أنّه غدا مستساغًا لكنّه لا يعدو أن يكون مزيجًا مضطربًا من اليهوديّة وهرطقة مسيحيّة كانت منتشرة في الشّرق آنذاك، وطقوس وثنيّة قديمة عند العرب من ثمّ شرع بإباحة كل أصناف الغرائز الشهوانية بشتّى أشكالها بغية اجتذاب أصناف البشر لاعتناق دينه... ولمّا كانت تعصف به نوبات المرض فتسقطه صريعًا كان يدّعي أنّها غشية الملك جبريل عندما يقبل عليه بوحي من الرب».

في مطلع القرن (12ه/ 18م) برز اسم المستشرق سيمون أوكليSimon Ockley قس من مدينة كامبردج البريطانيّة، درس العربيّة، وأصدر في عام 1708م كتابه «غزو السراسنة لسوريا وفارس ومصر The Conquest of Syria ,Persia, and Aegypt by the Saracens» تبعه في عام 1718م بإصدار كتابه «تاريخ السراسين» The Historyof the Saracen وقد اعتمد أوكلي في تصنيفه على كتاب فتوح الشام لمحمّد بن عمر الواقدي، وتعدّ مصنّفات أوكلي أوّل محاولة شاملة للكتابة عن تاريخ العرب والمسلمين باللغة الإنكليزيّة، ويبدو أنّ صورة الرّسول صلىاللهعليهوآله بدت مشوّهة في كتاباته لأنّه سار في أثر برديو في تصويره لطبيعة الإسلام وسيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله.

ويأتي الكاتب البريطاني جان جانيه (Jean Gagnier) ، أستاذ اللّسانيات الشرقيّة في جامعة أكسفورد الذي صنّف مصنّفًا في سيرة النبي محمّد صلىاللهعليهوآله في عام 1732م يقع في ثلاثة أجزاء بالاعتماد على كتاب أبي الفداء، أشار في مطلعه إلى أنّه رغب في إظهار البواعث التي أدّت إلى إيمان العرب به، وقد أصبح كتابه مرجعًا أساسًا في تاريخ السيرة في أوروبا حتّى ظهور كتاب المستشرق الألماني غوستاف فايل (Gustav Weil) «Mohammed der Prophet محمّد النبي» في عام 1843م الذي أذن ببداية عهد جديد في دراسات السيرة في أوروبا، علاوة عن ترجمته لكتاب أبو الفداء «المختصر في تاريخ البشر» عام 1723م إلى اللغة اللاتينيّة.

خصّص جانيه مقدّمة كتابه بصفة رئيسة لتفنيد الآراء المتحاملة للكاتب الفرنسي هنري بونافلييه (Henri de Boulainvilliers) الذي صنّف في باريس عام 1731م كتابه «تاريخ العرب مع حياة محمّد Histoire des Arabes avec la Vie de Mahomet». وقد عُدّ جانيه صاحب مهارة لدرجة أنّ كتابه غدا من أفضل ما كُتِب عن سيرة النبي محمّد صلىاللهعليهوآله، فاغترف منه كثير من المؤرّخين، لكنْ على الرّغم من ذلك لم يكن جانيه مُنصفًا للرسول صلىاللهعليهوآله إنصافًا تامًّا، فقد وصفه بأنّه أكثر النّاس شرًّا، وقد علّق المستشرق بفانمولر (Pfanmuller) على ذلك قائلًا: «إنّ الأمر هنا ليس له إلّا تفسير واحد؛ أي توجيه القارئ من بادئ الأمر لقراءة الكتاب

في ضوء هذه الأحكام، وبهذا يؤثّر جانيه على القارئ ويقيّد حريّته ويقلّده بذلك نظارة سوداء تلوّن كل ما تقع عليه عينه بهذا اللّون القاتم؛ وهذا ليس من العلم والإنصاف ولا يمت إلى الأمانة العلميّة بسبب».

وفي عام 1734م وبعد خمسة وثمانين عامًا من ترجمة روس (Rose) ظهرت ترجمة جديدة للقرآن على يد الكاتب البريطاني جورج سيل (George Sale)، اشتملت على حواشي وتعليقات مقتبسة من نسخة القرآن اللاتينيّة الجدليّة المناوئة للإسلام التي صدرت في روما عام 1698م لـدوفيشيوماراشي (Lodovico Marracci) قدّم سيل نبذة عن حياة محمّد صلىاللهعليهوآله، لم يخرج فيها عن النظرة التقليديّة السلبيّة تجاه النبوّة، لكنّه اختلف عمّن سبقه بأنّه أشاد بالقيم الأخلاقيّة التي يحملها محمّد صلىاللهعليهوآله الأمر الذي يُعدّ تطوّرًا في نظرة البريطانيّين إلى شخصيّة محمد صلىاللهعليهوآله، حتّى أنّ سيل عُدَّ نصف مسلم بسبب مواقفه إذ يرى: «محمّد رجل ذو أخلاق رفيعة وليس وحشًا أو شرًّا؛ كما ينظر إليه في العادة».

ولم تخلُ كتابات هذه المرحلة من النزعة العدائية ففي عام 1753م عرض في مسرح لندن مسرحية «محمد المنتحل Mahomet the Imposter» للكاتب المسرحي جيمس ميلر (James Miller) الذي ذهب إلى أنّ الرّسول صلىاللهعليهوآله لم يكن لديه وحي إلهي ولم يُبعث من السّماء وإنّما دعوته هذه جاءت بسبب رغبة جامحة وطموح شديد لديه للرئاسة والمال تحت ستار الدين مصوّرًا الرّسول صلىاللهعليهوآله زعيمًا

لجماعة من قطّاع الطّرق من خلال محاورة مفترضة بين شخصيّة محمّد المزعومة وشخصيّة فرعون في مسرحيّته.

جلب القرن (12ه/ 18م) معه تحوّلات في طبيعة الرؤية الاستشرافيّة البريطانيّة تجاه السيرة النبويّة، إذ يرى برنارد لويس أنّه: «ظهرت في كتابات عصر التنوير وما تلاها شهادات إيجابيّة بحقّ محمّد على أنّه الحكيم والمتسامح والمشرّع والحاكم والمجدّد، على الرغم من إدانتهم واتّهاماتهم له بالتعصّب والتّلفيق» ويبدو أنّ ظهور نزعة التناقض بين الموروث السلبي واعتماد وجهات نظرة جديدة تتّسم بالموضوعيّة في كتابات هذه المرحلة أدّت إلى تغيّر النظرة حيال الإسلام لكن بنحو بطيء.

وقد بلغت هذه النزعة أوجّها في طروحات المؤرّخ الإنكليزي إدوارد جيبون (Edward Gibbon)، التي تضمّنها مصنّفه «تاريخ انحدار الإمبراطورية الرومانيّة وسقوطها The History of the Decline and Fall of the Roman Empire» الذي أفرد فيه القسم الخمسين من المجلد التاسع في طبعة عام 1789م للحديث عن تاريخ الجزيرة العربيّة وعن سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله، إذ استهل هذا القسم بعبارته الشهيرة «استطاع محمّد باستخدام السيف في يد والقرآن باليد الأخرى أن يُقيم عرشه على أنقاض المسيحيّة وأنقاض روما»، وأشار في موضع آخر إلى: «أنّ عقيدة محمّد خالية من الخرافات والقرآن شهادة مجيدة على وحدانيّة الربّ»، كما ذهب إلى: «أنّ محمّدًا تفادى أن يقع فريسة لطموحه حتّى بلوغه سن الأربعين، وأنّ طموحه

السياسي جرفه لتبنّي منهج مغاير في المدينة؛ خلافًا لما كان عليه في مكّة. وسرعان ما ذهبت عنه ملامح شخصيّته المكيّة المتسامحة بفعل هذا الطموح».

ويمكن أن نحكم على مبلغ التناقض والحيرة التي بلغها كتّاب هذا العصر من خلال النصّ الآتي: «إنّ الخلاصة من حياة محمّد توجب أن نقيم توازنًا بين فضائله وأخطائه وأن نُقرّر عنوانًا لهذا الرجل الاستثنائي هل كان متحمّسًا أم منتحلًا؟ كيف يمكن لرجل حكيم أن يخدع نفسه، وهل يمكن لرجل صالح أن يخدع الآخرين؟ هل يهجع الضمير في خليط مضطرب من خداع الذات والاحتيال الاختياري؟ هذا الرجل يشهد له صهره علي: بأنّه جمع كل المزايا فهو الشاعر والمحارب والقديس، الذي لا زالت حكمته تَشْهقُ الأقوال الأخلاقيّة والدينيّة، الذي وقف بفصاحته وشجاعته بمنازلات السيف واللسان منذ أن صدح بدعوته حتّى آخر طقس في جنازته الذي لم يُخذَل من صاحبه الكريم وأخيه ونائبه الذي أخلص له وكان له بمنزلة هارون من موسى».

ولعلّ الإشارة إلى شخصيّة الإمام علي في هذه المرحلة يدلّ بنحو لا يرقى إليه الشكّ على تطوّر جديد في قراءة سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله ليشمل آفاقًا أوسع تستوعب شهادة الأعلام المقرّبين من الرّسول صلىاللهعليهوآله. هذا التطوّر يبدو أنّه أضفى حالة من التوازن النسبي على الصورة الكلاسيكيّة المشوّهة بفعل تجلّيات النزعة العقليّة التي برزت في هذه المرحلة، زد على ذلك أنّ اختيار جيبون لشهادة الإمام علي تحديدًا في صياغة خلاصته عن حياة محمّد صلىاللهعليهوآله يقطع بأنّ الكتّاب البريطانيّين كانت لهم أحكام وتصوّرات عن علاقات النبي صلىاللهعليهوآله بأصحابه، وهذا يدلّ على ظهور النزعة التحليليّة ذات الطابع الشّمولي في قراءة تفصيلات السّيرة في هذه المرحلة النقديّة المبكرة.

لقد شهد القرن (12ه/ 18م) ولادة مفكّرين نظروا في سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله من زاوية مغايرة للموروث السّائد؛ وهذا ما نلمسه لدى الشاعر والفيلسوف الإنكليزي

تايلور كولوردج (Taylor Coleridge) (1722-1834م) مؤسّس الحركة الرومانسيّة الإنكليزيّة الذي نظّم عام (1799م) قصيدته الموسومة «محمد Mahomet» وهي من الأعمال الأدبيّة المنسيّة، ولعلّها تعدّ أروع ما كُتب عن الرّسول صلىاللهعليهوآله في الأدب الإنكليزي، وتقع في أربعة عشر بيتًا، دافع فيها عن الرّسول صلىاللهعليهوآله؛ واصفًا إيّاه بأنّه النبي الواعظ والثائر البروتستانتي والمحارب المتحمّس الذي سحق طقوس الكفر عند وثنيي مكّة، وعند وثنيي المسيحيّة، ناشرًا تعاليم الإنجيل الحقيقيّة للمسيح.

وفي أواخر القرن (12ه/ 18م) تحوّلت الكتابة في بريطانيا إلى ما يعرف بالتاريخ الاستعماريّ عقب تزايد نفوذ بريطانيا في مناطق الشرق الذي أدّى إلى تزايد في الدراسات الاستشراقيّة، بعد أن فرضت شركة الهند الشرقية هيمنتها على الهند واستحوذت على السّلطة من الحكّام المسلمين، صَاحَب التوسّع الاستعماري البريطاني تبدّلًا في المواقف حيال الشرق وفي هذه المرحلة، ظهرت طائفة من رجالات الشركة المنبهرين بالثقافة المحلّيّة في الهند والمنجز الحضاري للشرق، هؤلاء كان لهم أثر بالغ في تغيّر نبرة الخطاب عن الشرق فباتت أقل حدّة وتهدِيدًا من السّابق، بيد أنّ السّمة البارزة على كتابات هذه المرحلة كانت تعزيز السيادة البريطانيّة وتسويغ الحكم الاستعماري.

وعلى الرغم من ذلك فثمّة من يرى أنّ الاستشراق البريطاني في ميدان السيرة ليس أصيلًا كونه يحمل تبعيّة لمدارس أوروبيّة أخرى؛ ففي عصر النهضة كان متأثّرًا بنماذج الأدب الإيطالي، وفي عصر التجديد تأثّر من خلال الاتّصال بالأدب الفرنسي ثم أسّس على الفكر الألماني، وإنّه لم ينفك أن يتّبع المنهج النفعي في صيرورة خطابه نحو الإسلام.

إنّ التصوّرات الغربيّة المـعاصرة عن المسلمين لم تكن لترتسم في صفحة بيضاء خالية، بل انعكست في مرآة قديمة مشوّهة لأنّ سكّان أوروبا ورثوا عن أسلافهم مجموعة عريضة وراسخة من الأفكار عن الإسلام كانت تتغيّر مظاهرها الخارجيّة تدريجيًّا؛ تبعًا لتغيّر الظروف في أوروبا ذاتها، وتبعًا لطبيعة علاقاتها ومواقفها المـستجّدة نسبيًّا مع البلدان الإسلاميّة وثقافاتها الحديثة.

وصفوة القول، فقد تكوّنت في وعي البريطانيّين في القرون الوسطى ملامح مشوّهة عن الإسلام؛ حيث يرونه: عقيدة ابتدعها محمّد صلىاللهعليهوآله تتّسم بالتّزييف والتّشويه، ودين يقوم عل العنف والقسوة والقسريّة والتساهل مع المـلذّات والشهوات الحسّيّة، أمّا الصورة الناصعة لرسول الله صلىاللهعليهوآله فلم تجد طريقها إلى المخيّلة البريطانيّة بفعل تشويه الكنيسة حتّى عُدّ الإسلام عقابًا بدلًا عن كونه تحديثًا قيميًّا قائمًا على الوحدانيّة، من ثمّ أمست هذه الصورة موروثًا شعبيًّا متداولًا، أسهمت في بلورته وتعميقه حالة الخلاف المفاهيمي بين الشرق والغرب، ولعلّ سياسة الحكّام المسلمين تركت أثرًا في تفاقم حجم الخلاف، حينما شرعوا بنشر الإسلام بدقّ طبول الحرب، ولعلّ أرض العرب التي آمنت بدعوة الرّسول صلىاللهعليهوآله لم تكن أَسْوَأَ حالًا من أوروبا عشية القرون الوسطى وما تلاها، لكنّ وجه النبوّة المشرق لم يجد من يمثّله تمثيلًا حقيقيًّا للغرب المستلب في غمرة صراع المصالح، بين الحكّام المسلمين وآباء الكنيسة، الذي نجم عنه تمازج بين القيم الروحيّة النبيلة مع الطموحات الدنيويّة الزّائلة. إنّ ما يلفت الانتباه في هذه القضيّة ليس طبيعة الخطاب ولهجته المتباينة بين الحدّة والاعتدال، بل عناصره المتمثّلة بالتأليف واقتناء المخطوطات والترجمة والقصيدة والمسرح والأدب وكل ملمح من ملامح الفنّ والرقيّ الإنساني، سُخِّرت بنحو أيديولوجي لبناء هذه السّدود الفكريّة العالية التي تجعل من الإسلام عدوًّا مخيفًا لبريطانيا.

(63)

يرجع اهتمام وليم ميور بسيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله وتاريخ الإسلام إلى جملة من العوامل؛ منها: ما هو موضوعي يتعلّق بالمتغيّرات السياسيّة والفكريّة التي شهدها عصره، ومنها: ما هو ذاتي يتعلّق بموروثه الأسري أو تأسيسه المعرفي أو بمناصبه التي تبوّأها طوال حياته، ويمكن أن نجمل هذه العوامل في المحاور الآتيّة:

تمثّل الهند الأرض التي قضى فيها وليم ميور قرابة أربعين عامًا من حياته، ومنها ظهرت أبرز مؤلّفاته، وبغية التّركيز سينأى البحث عن ذكر المتغيّرات العامّة التي شهدها القرن 13ه /19م وسيُقصر الحديث على الهند؛ لأنّ مناخها السياسي والفكري كان له أثر مباشر في توجيه اهتمام ميور نحو تاريخ الإسلام؛ وفق الآتي:

وفقًا لأقدم الأساطير المسيحيّة؛ فإنّ المسيحيّة بلغت الهند على يد القديس توما (SaintThomas) أحد الحواريّين الاثني عشر للسيّد المسيح، وبرز اهتمام الأوروبيّين بالهند منذ وصول البرتغاليّين إليها نهاية القرن (10ه/16م) خلال العهد المغولي في الهند (1526-1857م)، حينما حصلت الكنيسة الكاثوليكيّة على الإجازة بالعمل التبشيري في الهند، وكان من العسير إدراك التأثيرات التي جلبتها المسيحيّة على الهند إبّان القرن (11ه/17م) حتّى ظهرت الإرساليّات التبشيريّة البروتستانتيّة بحدود عام 1607م؛ لمّا وصل البريطانيّون إلى الهند وكان بصحبتهم قس مسيحي، لكنّ أغلب المسيحيّين الذين وطئوا أرض الهند يومها ولم يؤثّروا بمسيحيّتهم في السكّان المحلّيين.

بدأ النشاط التبشيري رسميًّا في الهند ببعثة وليام كايري William Careyعام 1793م الذي تمكّن من تأسيس جمعيّة التبشير المعمدانيّة، فكانت الإرساليّات الأولى تشتمل على عدد قليل من المبشّرين، وقد واجهت بعثتهم صعوبات بسبب الحظر الذي فرضته شركة الهند الشرقيّة على أنشطة المبشّرين، ونهجت الشركة يومها منهجًا محايدًا في تعاملها مع مسألة الأديان في الهند، وأدّى الحظر إلى اندلاع جدل حادّ انتقل إلى بريطانيا، وسرعان ما حصل المبشّرون على مبتغاهم لاحقًا بقرار برلماني يقضي برفع الحظر عن أنشطتهم في الهند في عام 1813م، ومنذ عام 1835م اتّبعت شركة الهند الشرقيّة سياسة التنصير القسري في الهند، فأقام المبشّرون المدارس والمطابع وشرعوا بترجمة الكتاب المقدّس باللغات المحليّة وشرعوا بنشره في الصحف المحليّة؛ كصحيفة البنغال، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشاريع لتغطية أنشطتهم التبشيريّة، فبلغ عدد المطبوعات في مدن كلكتا وسيرامبور مائة ألف كرّاس وواحد وسبعين ألف كتاب منهجي عام 1828م، وقد جهد المبشّرون في إشاعة ثقافة القراءة، لكنّهم عمدوا إلى مناهضة معتقدات السكان في الأروقة العامّة، ويرجع سبب توجّه الحكومة البريطانيّة نحو سياسة التنصير القسري إلى أن الهند بعد أن صار لها حاكم واحد وتربط أقاليمها شبكة موحّدة لخطوط

سكك الحديد وخطوط التلغراف، فالأجدر أن تكون موحّدة تحت ديانة واحدة هي المسيحيّة.

إلى ذلك يشير وليم ميور قائلًا: «إنّ القرن التاسع عشر بزغ بفجر مشرق من الإمكانيّات والفرص بعد أن أمست كوابيس الظلمة والوثنيّة والخرافة والتعصّب في مواجهة تدريجية مع ضياء الإنجيل. إن إنكلترا تنفق ما بحوزتها من الذهب لجلب الرحمة وهداية الشعوب بسواعد أبنائها الموجودين على أرض الهند الذين جعلوا من التنوير ونقل المعارف إلى هناك غايتهم الجوهريّة».

لقد عدّ المبشّرون أنفسهم أدوات بيد الربّ لإشاعة الفضيلة بين أوساط الشعوب المتخلّفة، في المقابل نظر الهندوس والمسلمون إليهم، على أنّهم امتداد للحروب الصليبيّة التي اندلعت في العصور الوسطى.

لقد تعاطف الجيل الأوّل من المبشّرين مع الديانات المحليّة في الهند، لكن سرعان ما نظر البريطانيّون إلى مسلمي الهند على أنّهم العدوّ الأوّل والوحيد، وأخذوا يتقرّبون إلى الهندوس على حساب المسلمين، ولا سيّما وأن استجابتهم للمسيحيّة كانت أكثر من استجابة المسلمين، وكان أغلب المتنصّرين من الطبقات الاجتماعية الفقيرة من الهندوس، وقد عبّر وليم ميور عن ذلك قائلًا: «لعلّ المحمديّة الخصم الهائل الوحيد والمكشوف للمسيحيّة، وليس لدى المسيحيّة ما تخشاه حيال الأديان الوثنيّة المتنوعة، بواجهتها السلبيّة الحالكة والظلمة التي ستنجلي أمام ضياء الإنجيل، لكن الإسلام عدوّ عتيد ومؤثّر، فالمحمديّة خصم خطير لأنّها تعترف بالأصل الإلهي زيادة على استعارتها عددًا من أسلحة المسيحية»، ويرى أيضًا أنّه قد: «أظهرت المسيحيّة إصرارًا

ومثابرة رائعة بتماسكها وبسعيها لتعزيز مبادئها ومرتكزاتها طوال اثنتي عشرة قرنًا من الاحتكاك مع غريمها المهلك (الإسلام)».

ومنذ مطلع القرن (13ه/ 19م) شهدت بريطانيا تحوّلًا نحو الإسلام أدّى إلى تجديد فكرة التعارض بين المسيحيّة والإسلام بفعل روح التبشير الجديدة، التي ترى بأنّ الشخص الذي يدرك أنّه سينال الخلاص تقع على عاتقه مسؤولية مكاشفة الآخرين بهذه الحقيقة؛ هذه المجابهة باتت الآن ممكنة من ذي قبل بفعل تزايد الأنشطة التبشيريّة التي حملت موقفًا سلبيًّا وعدائيًّا من الإسلام، ولا سيّما مع حدوث مزامنة بين الدين والسياسة بين الرغبة في تنصير الهند، وبين توسيع الإمبراطوريّة الاستعماريّة، لذلك تمتّع المبشّرون برعاية أعضاء الحكومة البريطانيّة في الهند؛ ومنهم: جيمس تومسون (James Thomson) (1804-1853م) نائب الحكومة البريطانيّة الذي عمل ميور تحت أُمرته، والذي يرى فيه أنّه: «جلب نور الإنجيل إلى الأرض التي تعجّ بالوثنيّة والجهل والخرافات».

لقد أضحت الهند مناخًا خصبًا للمبشّرين والباحثين في الإسلاميّات، على شاكلة هنري مارتن (Henry Marten) الباحث من جامعة كامبردج، الذي قَدِم إلى الهند عام 1806م بصفته راهبًا، وشرع بترجمة الإنجيل إلى لغة الأردو، كما صنّف بعض الشروحات للكتاب المقدّس والمجادلات اللاهوتيّة مع العلماء المسلمين باللغة الفارسيّة، وكان مارتن من المبشّرين الذين عدّوا الإسلام ألد أعداء المسيحيّة، لافتًا إلى ذلك في رسالة بعثها إلى إنكلترا يقول فيها: «لقد طالعت القرآن مرّتين وبات علينا أن نشن حربًا على علماء الإسلام».

ولم يتورّع كايري ومارتن وسواهما من المبشّرين ممّن اضطلعوا بمهمّة الكتابة عن سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله عن التقوّلات عن الإسلام التي سببت هيجانًا بين صفوف المسلمين، ولا سيّما بعد أن أخذوا يجهرون بأنّ الإسلام ونبيّه مزيّفان، وعدّ المسلمين جهلة يمنعهم تعصّبهم من إبصار ضياء المسيحيّة، هذه الوسيلة كانت غير مجدية وغير حكيمة، وبحلول عام 1838م بلغ عدد المتنصّرين قرابة 2500 إلى 3000، هذا الرقم يعدّ مؤشرًا على فشل المبشّرين في مسعاهم اذا أخذنا بالحسبان الإمكانيّات المسخّرة لهذه القضيّة.

لقد أجّجت حالة الرفض الشعبيّ مشاعر المرارة والتّعصب تجاه الإسلام؛ ما أدّى إلى قصور في إيجاد سبيل للتعايش مع المسلمين، زد على ذلك فإنّ الشعور بالتفوّق وإحساس المبشّرين بأنّ الهند سترضخ لاحقًا للمسيحيّة كان أحد فواعل التعصّب حيال قضايا الإسلام، ولعلّ أنشطة المبشّرين كانت فاعلًا مباشرًا في اندلاع الثورة الكبرى في الهند عام 1857م، وإلى ذلك يشير بيرسون (Pearson) بقوله: «إنّ التبشير المسيحي لم يلقَ قبولًا بين أوساط المسلمين في الهند. إنّ آرائهم لم تخلّف سوى تعميق حالة الكره والمواجهة؛ الأمر الذي حملهم على اتّباع استراتيجية أقلّ حدة وأكثر اعتدالًا عند تعرّضهم لقضايا النبوّة لتفادي المواجهة، والسعي لتقصّي المعلومات الدقيقة الموثوقة عن النبي وتوظيفها؛ لمناظرة المسلمين وكشف حقيقة هذا الدين لهؤلاء الجهال». وعند هذه النقطة سيظهر دور وليم ميور الذي سيشار إليه لاحقًا في موضوع «مكانته من الكنيسة وأنشطتها التبشيريّة».

شهدت الهند إبّان القرن (13ه/ 19م) ظهور العديد من الحركات الإسلاميّة؛ ومن بينها الحركة الوهّابيّة الهنديّة أو جماعة أهل الحديث التي شكّلت تهديدًا لبريطانيا، وقد تبنّت هذه الحركة الرفض لمبدأ الإجماع والقياس عند أهل السنّة وصبّوا اهتمامهم على دراسة الحديث النبويّ، فأسهموا في طباعة العديد من المنشورات في مدن بومباي ودلهي، وقد أظهر ميور ميلًا لآراء هذه الجماعة عندما كان يزاول مهامه السياسيّة، وفي الوقت الذي كانت فيه الخلافات الأيديولوجيّة قائمة ظهرت في الهند حركة إصلاحيّة في عام 1870م تعدّ امتدادًا لسياسة الإصلاحات التي تبنّتها الدولة العثمانيّة في الأقاليم التابعة لها لمواكبة التحرّر الغربي وحقوق الإنسان، ومن سمات هذه المدّة ظهور حركة لبعض المجدّدين المسلمين؛ أمثال السيد أحمد خان، الذي تمكّن في عام 1887م من تصنيف كتابه «الخطابات الأحمديّة» بلغة الأردو، وقد اشتمل على ردود على كتاب حياة محمّد لـ «وليم ميور»، وكان خان قد صنّف كتابًا تعرّض فيه إلى الخلل في الترتيب الزماني للكتاب المقدّس.

شهد القرن (13هـ/19م) انعطافة تاريخيّة في ميدان الكتابة في سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله؛ وذلك باكتشاف أقدم مدوّنات تاريخيّة عن سيرة الرّسول صلىاللهعليهوآله صنّفها الإخباريّون المسلمون إبّان القرون (2-4ه/ 8-10م)، هذه المصنّفات كان لها جلّ الأثر في صيرورة تصوّرات وليم ميور عن قضيّة الوحي والنبوّة والقرآن، فقد أثمرت الدراسات التي قام بها المستشرقون الألمان في نهاية النّصف الأوّل من القرن 19 عن اكتشاف هذه المدوّنات، إذ يشير المستشرق الفرد فون كريمر (Alfred von Kremer)، الذي تمكّن في عام 1851م من العثور على مخطوط كتاب المغازي للواقدي في مدينة دمشق، وطُبِعَ لاحقًا في كلكتا في عام 1856م؛ إلى أهميّة هذه المكتشفات، قائلًا: «لا توجد سوى ثلاثة مصنّفات في سيرة محمّد تمثّل منهلًا لجميع التطوّرات التي حدثت في تاريخ الإسلام هذه المصادر باتت الآن في متناول أيدينا، وهي: كتاب السيرة لابن هشام وكتاب الطبقات لابن سعد وتاريخ الطبري، أمّا بالنسبة إلى نسخة سيرة ابن هشام التي بين أيدينا فهي اختصار وتهذيب لسيرة ابن إسحاق التي دوّنها في دمشق أحمد بن إبراهيم الواسطي عام (707ه/ 1307م)، هذه النسخة محفوظة في المكتبة الإمبرياليّة في باريس، كما توجد نسخة منها في مكتبة الجمعيّة الآسيويّة في كلكتا».

وقد نشر المستشرق الألماني فوسفيلد Wüstenfeld سيرة ابن هشام

بعنوان «حياة محمّد برواية ابن اسحاق Das Leben Muhammed’s nach Muhammed Ibn Ishâk» الذي يقع في ثلاثة مجلدات، طبعة غوتينغِن للأعوام (1857-1859م).

ويضيف كريمر قائلًا: «أمّا العمل الثاني: كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد الذي يوجد قسم منه الآن في المكتبة الدوقية في مدينة جوتا الألمانية، وقد نشر فوسفيلد تفصيلات عن محتويات هذا القسم من طبقات ابن سعد في المجلد الرابع والمجلد السابع من جريدة الجمعية الآسيوية الألمانية، أمّا المجلد الثاني من كتاب الطبقات الذي يشتمل على سيرة محمّد فهو الآن في حيازة السيد شبرنجر».

وقد أعرب وليم ميور عن امتنانه العميق لأبحاث شبرنجر الذي كان له الفضل في العثور على الجزء المتعلّق بالسيرة من مخطوط الطبقات الكبرى لابن سعد في مكتبة المظفّر حسين خان في كونابور (Cawnpore)، التي حُرّرت في دمشق في عام (718هـ/ 1318م)، كما أثمرت جهود شبرنجر أيضًا عن تعقّب واكتشاف القسم الرابع المطوّل والمفقود من تاريخ الطبري المتعلّق بحياة الرّسول صلىاللهعليهوآله في المدينة.

من أهمّ ملامح القرن (13هـ/ 19م) ظهور تحوّل استثنائي في نبرة الخطاب البريطاني تجاه السيرة النبويّة بظهور عدد من المصنّفات والمقالات ذات الصبغة الموضوعيّة التي نُظّمت من قبل رهط من المؤلفين البريطانيين الذين تبنّوا منهجًا

يناهض موروثهم المفاهيمي السلبيّ عن سيرة رسول الله صلىاللهعليهوآله وإقرارهم بنبوّته ورسالته السماويّة والإشادة بمنزلته العظيمة ودوره التاريخي؛ بصفته أحد أعظم رجال التاريخ، والاعتراف بصدق القرآن والوقوف على ما اشتمل عليه من الشمائل السَنِيّة والقيم الأخلاقيّة، فضلًا عن سعيهم لإشاعة ثقافة التسامح بين الأديان؛ جاء ذلك بمنهج تحفّه عبارات الاعتذار، ومن بين هؤلاء الكُتاب يَرِد اسم عالم الآثار والكاتب البريطاني گودفراي هگنز (Godfrey Higgins) (1772-1833م) الذي صدر له في لندن كتاب بعنوان «الاعتذار من حياة ومزايا نبي العربيّة المحتفى به محمد An apology for the life and character of the celebrated prophet of Arabia, called Mohamed» في عام 1829م، وقد أشار في صدر كتابه إلى: «أنّ الغاية من هذا الكتاب إشاعة روح التسامح بين أتباع المسيح وأتباع محمّد، من خلال بيان الجذور المشتركة لكلا الديانتين من القيم والمبادئ، ونحن نسعى من وراء ذلك إلى تعميق الروابط الأخويّة تجاه العلماء المسلمين».