مقدمة المركز7

تمهيد.9

ظروف وملابسات ظهور نظريَّة دارون:19

الآثار الفلسفية لنظرية التطوُّر: دارون ودليل النَّظْم22

الحُجَج المؤيِّدة لنظريَّة التطوُّر:27

نظرةٌ نقدِيَّةٌ35

الصُّدفة:51

الغائيَّة أو التفسير الغائي:54

عودة للموضوع:61

نظرية التطوُّر: لماذا تُعتبَرُ تفسيراً ناقِصاً؟62

هل يمكن لعملية الانتقاء الطبيعي أنْ تُنتِج نظْماً؟65

هل يوجد نظْمٌ ناقص؟78

التَّوظيف الخطير لنظريَّة التطوُّر:80

تدخل هذه السلسلة التي يصدرها المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية في سياق منظومة معرفية يعكف المركز على تظهيرها، وتهدف الى درس وتأصيل ونقد مفاهيم شكلت ولما تزل مرتكزات أساسية في فضاء التفكير المعاصر.

وسعياً الى هذا الهدف وضعت الهيئة المشرفة خارطة برامجية شاملة للعناية بالمصطلحات والمفاهيم الأكثر حضوراً وتداولاً وتأثيراً في العلوم الإنسانية، ولا سيما في حقول الفلسفة، وعلم الإجتماع، والفكر السياسي، وفلسفة الدين والاقتصاد وتاريخ الحضارات.

أما الغاية من هذا المشروع المعرفي فيمكن إجمالها على النحو التالي:

أولاً: الوعي بالمفاهيم وأهميتها المركزية في تشكيل وتنمية المعارف والعلوم الإنسانية وإدراك مبانيها وغاياتها، وبالتالي التعامل معها كضرورة للتواصل مع عالم الأفكار، والتعرف على النظريات والمناهج التي تتشكل منها الأنظمة الفكرية المختلفة.

ثانياً: إزالة الغموض حول الكثير من المصطلحات والمفاهيم التي غالباً ما تستعمل في غير موضعها أو يجري تفسيرها على خلاف المراد منها. لا سيما وأن كثيراً من الإشكاليات المعرفية ناتجة من اضطراب الفهم في تحديد المفاهيم والوقوف على مقاصدها الحقيقية.

ثالثاً: بيان حقيقة ما يؤديه توظيف المفاهيم في ميادين الاحتدام الحضاري بين الشرق والغرب، وما يترتب على هذا التوظيف من آثار سلبية بفعل العولمة الثقافية والقيمية التي تتعرض لها المجتمعات

(7)العربية والإسلامية وخصوصاً في الحقبة المعاصرة.

رابعاً: رفد المعاهد الجامعية ومراكز الأبحاث والمنتديات الفكرية بعمل موسوعي جديد يحيط بنشأة المفهوم ومعناه ودلالاته الإصطلاحية، ومجال استخداماته العلمية، فضلاً عن صِلاته وارتباطه بالعلوم والمعارف الأخرى. وانطلاقاً من البعد العلمي والمنهجي والتحكيمي لهذا المشروع فقد حرص المركز على أن يشارك في إنجازه نخبة من كبار الأكاديميين والباحثين والمفكرين من العالمين العربي والإسلامي.

* * *

"الدَّارْوِنية" Darwinism مصطلحٌ يشيرُ إلى الاتِّجاهِ الذي يؤمنُ بأفكارِ دارون ونظرياتِهِ في التطوّر والارتقاء، وهذه الأفكار جاءت على التفصيل في كتابه المعروف "أصل الأنواع"، إشارة على وجه الخصوص إلى التطور الارتقائي للكائنات الحيّة ولا سيما الكائن البشري.

أما "الدَّارْوِنية الحديثة" Neo-Darwinism فهي مصطلحٌ يشيرُ إلى هذا الاتِّجاه، لكن مع الاستفادةِ من نظريةِ مِنْدِل في علْمِ الوراثة، بالإضافةِ إلى تطوُّرات

علْمِ الجينات والبيولوجيا الجُزيئية، لدعْمِ نظرية دارون في التطوُّر.

هذا الكتاب من سلسلة المصطلحات والمفاهيم يعتني بهذين المصطلحين وأثرهما العلمي والسوسيولوجي في تاريخ الحداثة.

والله ولي التوفيق

(8)

في يوم السبت 3 أكتوبر 2009، نشرت قناة الجزيرة الفضائية تقريراً صحفياً عنوانه "أردي تطعَن بصِحَّة نظرية دارون"، ذكرت فيه أنَّ عُلماء من الولايات المتَّحدة الأمريكية، وبالتَّحديد من جامعتي كينت ستيت وكاليفورنيا، قدَّموا دليلاً جديداً على أنَّ نظرية دارون في التطوُّر كانت خطأً، حيثُ كُشِفَ النِّقاب عن أقدَم أثَر معروف للبشر على وجهِ الأرض، وهو هيكلٌ عظميٌّ أثيوبيٌّ يبلُغُ عُمرُهُ حوالي أربعة ملايين وأربعمائة ألف سنة، أُطلِقَ عليه اسم "أردي". وذكرَ التقرير أنَّ هذا الكشف يُثبِتُ أنَّ البشرَ لم يتطوَّروا عن أسلافٍ يشبَهون قردة الشَّمبانزي، وزعمَ أيضاً أنَّ هذا الكشف يطعَنُ بصِحَّةِ نظرية دارون، وبالتالي يُبطِل الافتراض القائِل بأنَّ الإنسانَ تطوَّرَ من أصلِ قِرد.

بعدها ثار جدلٌ عنيفٌ في المواقع الالكترونية العربية بينَ أنصار نظرية التطوُّر (وكثيرٌ منهم من المُلْحِدين) وأولئكَ المتحمِّسين لإبطالِ نظرية التطوُّر (وأغلبُهُم من المتديِّنين ضيِّقي الأفُق).

المتحمِّسون لإبطالِ نظرية دارون فرحوا وابتهجوا وهلَّلوا لهذا الكشف الجديد، وتحدَّثوا بطريقةٍ تهكُّميَّة مثيرة للاشمئزاز، وبعيدة عن الرُّوح العِلْمية.

في المقابلِ أنصارُ نظرية التطوُّر عابوا على قناةِ الجزيرة أنَّها لم تُراعِ الحدّ الأدنى من الأمانةِ المِهَنيَّة عندما صاغَت خبر هذا الكشْف العِلْمي المهم وكأنَّهُ إبطالٌ لنظرية دارون، وأكَّدوا على أنَّ نظرية التطوُّر لم تدَّعِ أنَّ الإنسانَ أصلُهُ قِرد، وبالتالي لم يأتِ الإنسان من الشَّمبانزي أو الغوريلا، ولكن نحنُ والشَّمبانزي والغوريلا ـ وفقاً لنظرية التطوُّرـ أتَينا من أصلٍ واحدٍ، فقرودُ الشَّمبانزي ليست آباءَنا، ولكن أولاد عمومتَنا، والقرابةُ بينَنا وبينَ الشَّمبانزي مُذْهلة، فعِلْمُ التَّشريح يقول لا فرْقَ يُذْكر، ومراحلُ تكوُّن الجنين تقول أنَّ الفرْقَ ضئيلٌ جداً، ودرجة مقاومتنا للأمراض واحدة، وعِلْمُ الجينات يقولُ أنَّ الاختلاف بينَ طاقمنا الوراثي هو مجرَّد اختلاف قدرُهُ 1% و...ألخ. وعلماءُ جامعتي كينت ستيت وكاليفورنيا كانوا يأمَلونَ أنْ تكون أردي هي الجدُّ المشترك الذي نبحَث عنه، ولكن الدَّراسات المتأنِّية التي قاموا بها أظهرَت أنَّها ليست هي جدّنا المشترك، وإنَّما هي قريبةٌ جداً من الجدِّ المشترك.

والحقيقة أنَّ إعادة تركيب هيكل أردي أثارَ أسئلةً كثيرةً حول فرضية انحدار الإنسان من أحدِ أنواع القِرَدة العُلْيا. فبالرغم من أنَّ أردي تتشارَك مع الشَّمبانزي والكثير من القُرود العُلْيا في بعضِ الصِّفات، إلا أنَّ تكوين الهيكل أثبتَ وجود فروق جوهريَّة عن ميزات القِرَدة العُلْيا.

(10)الكشْفُ عن الهيكل العظمي أثارَ موجةً إعلاميةً في الغرب لمزيدٍ من النِّقاش حول إعادة كتابة تاريخ التطوُّر البشري.

نظرية التطوُّر لدارون تأتي ضمن نظرية عامة في التطوُّر العُضوي. ونظرية التطوُّر العُضوي بدورِها هي واحدة من نظريات التطوُّر، وهي تشير إلى نموِّ الكائنات الحيَّة وتسلسُلها من أبسط صورها، أو من الكائنات الحيَّة المتناهية في الصِّغَر. وتذهَب هذه النَّظرية إلى أنَّ جميع أشكال المادَّة الحيَّة: كل النَّباتات، وجميع أنواع الحيوانات، وجميع الأجناس البشريَّة، قد طرأت عليها تغيرات تدريجيَّة من الخلايا الجُرثومية الأولى. إذاً نظرية دارون، والدارونية عموماً، هي نظرية أو مجموعة من نظريات تَنْدَرِج ضمن نظرية عامة عن التطوُّر العضوي، الذي هو نفسه ليس إلا شكلاً واحداً من أشكال التطوُّر.

ولأهمية نظرية التطوُّر عند دارون، والدَّور المزعوم الذي وُظِّفت لأجله، كتفسير بديل عن الإيمان بالله، والادعاء بأنَّها دحضَت دليل النَّظم الدَّال على وجودِ الله، سوف أستعرض فيما يلي أهم أفكار هذه النَّظرية، التي أثارت جدلاً وصخباً إنسانياً واسعاً. كما أستعرض آثارها الفلْسفيَّة، والحُجَج التي تُساق عادةً لتأييدها. ثمَّ أطرح في النِّهاية أهمّ الاعتراضات.

(11)الإرهاصات الأولى لقيام علم البيولوجيا ـ على بعض الأُسُس العِلمية ـ حدَثَت في القرنين السابع عشر والثامن عشر على يد مجموعة من العلماء، من أمثال جورجيس بيفون

(1707-1788). فقد كتبَ هؤلاء بحوثاً حول التَّصنيف الطَّبيعي للحيوانات والنَّباتات تبعاً لما بينهما من أوجهُ الشَّبه والاختلاف. وكان لظهور الميكروسكوب أثرٌ كبير على تطوُّر البيولوجيا. لكن الأمر لم يكن يتعدَّى عملية التَّصنيف ودراسة الظَّواهر البسيطة المرتبطة بالكائنات الحيَّة، دون محاولة التعمُّق في تحليلِها.

ولعلَّ من أسباب تأخُّر البيولوجيا، إذا قارناها بالفيزياء والكيمياء في تلك المرحلة، أنَّ هاتين الأخيرتين تتعاملان في بحوثِهِما ودراستهما مع مادَّة جامدة، بينما تبحث البيولوجيا في كائنات حيَّة أكثر تعقيداً، في الوقت الذي كان الفهم الجامد للدِّين يمنع الكثير من العُلَماء من البحث والتَّنقيب في التَّركيب الدَّاخلي للكائن الحي. وبقيت البيولوجيا في حالة تعثُّر حتى بدايات القرن التاسع عشر، في الوقتِ الذي كان هناك تفاعُل بين العلوم الأخرى والتكنولوجيا.

بالنسبة للبيولوجيا، حدَثَ التَّحول فيها على يدِ مجموعة من العُلماء منهم على سبيل المثال، عالم الحيوان والنَّبات الفرنسي المشهور لامارك (1744-1829)، الذي رفض فكرة التَّصنيف الطَّبيعي للكائناتِ الحيَّة، التي كان يُنادي بها عُلماء القرنين السَّابع عشر والثَّامن عشر. وأهم نقطة في نظريتهِ تدور حول علاقة التطوُّر

في البيئة؛ إذ بيَّنَ لامارك أنَّ البيئة قد أثَّرَت في الكائناتِ الحيَّة لكي تجعلَها متلائمة معها، أو على الأصح، سلَكَت الكائنات الحيَّة مسلَكاً يكفَلُ لها الانتفاع بالبيئة، كأنْ تعوم بدلاً من أنْ تسير. ونتجَ عن ذلك أنْ نمَت أو ضمَرَت لديها أعضاء معيَّنة، بتأثير التعوُّد، أو بتأثير عدم التَّدريب. وقد ساق لامارك مثالاً مشهوراً لتأكيد آرائه، حيث بيَّن أنَّ الزَّرافة أجبرَتها البيئة المُجدِبة والخالية من العُشب دائماً على قضمِ أوراق الشَّجر، واستمرَّت هذه العادة عند العديد من فصائل الزَّراف لفترةٍ طويلة بحيث أدَّت إلى امتداد رقبتها، وبالتَّالي أصبحَت صفة الرَّقبة الطَّويلة أساسيَّة في تركيبِها، ثمَّ انتقلَت بصورةٍ تدريجيَّة وبالوراثةِ إلى الأجيالِ التَّالية من الزَّراف.

ويُمكِنُ تلخيص مذهب لامارك بفكرتينِ رئيسيَّتين:

العامل الأساسي في التطوُّر هو تغيُّر ظروف البيئة، مما يضَّطر الكائن الحي إلى استعمال أعضاء وإهمال أعضاء أخرى حتى يتكيَّف مع ظروفِ بيئتهِ. ونتيجةً لذلك تنمو الأعضاء التي تُستعمَل، وتضمُر الأعضاء التي تُهمَل، طبقاً لقانون الاستعمال والإهمال.

وراثة الصَّفات التي يكتَسبها الكائن الحي من البيئة؛ فتعديلات البُنية التي اكتسَبَها الفرد طوالَ حياته ينقلها عن طريق الوِراثة إلى الأجيالِ القادِمة.

واحتاجَ الأمرُ إلى خمسين سنة لكي تأخذ نظرية التطوُّر شكلَها النِّهائي على يدِ عالم البيولوجيا الانجليزي المشهور تشارلز دارون (1809-1882)، التي تُعتَبر نظريَّتهُ إحدى أهم السِّمات الرَّئيسية لذلك القرن.

عرض دارون نظرَّيتَهُ في تطوُّر الكائنات الحيَّة في كتابهِ أصل الأنواع سنة 1859، حيث أكَّدَ فيها أنَّهُ مقتنعٌ تماماً أنَّ الكائنات الحيَّة ليست ثابتة، وإنَّما تنحدِرُ الأنواع التي يُمكِنُ أنْ نعتبرَها من نفسِ الجِنس من سلُالةِ أنواعٍ أخرى، على أساسِ نفس مبدأ التنوُّع الذي يسري على كائنات نفس النَّوع. فنحنُ حين ندرُس الكائنات الحيَّة من ناحية علاقاتها العُضوية، وتوزيعها الجُغرافي، وتعاقُبها الجيولوجي، ربَّما نصِلُ إلى نتيجةٍ مُهمَّة، وهي أنَّها لم تُخلَق بشكلٍ منفصِل كلٌّ على حِدَة، وإنَّما انحدَرَت من أنواعٍ أخرى من الكائنات. فالكائناتُ جميعُها متطوِّرة، وتشدُّ أنواعَها وأجناسَها بعضها إلى بعض صلات قُرْبى وطيدة، وعلاقات بيولوجية مُحدَّدة، وأنَّها لم تصِل إلى ما هيَ عليهِ في شكلِها الحاضر وبنائِها الحالي إلا بعد تطوُّراتٍ كثيرة وتحوُّلاتٍ عديدة في شكلِها الخارجي وبُنيتِها الدَّاخلية منذُ أزمانٍ سحيقة وعبر ملايين السِّنين....لكن كيف حدَثَت هذه العمليَّة؟

يُفسِّر دارون هذه الظاهرة بقولهِ: نظراً إلى أنَّهُ يُولَد من أفرادِ كلّ نوع عددٌ يزيد عمَّا يُمكِن أنْ يُكتَب لهُ البقاء، ولمَّا كان هناك، بالتَّالي، صراعٌ من أجل البقاء يتكوَّن باستمرار، فإنَّه يترتَّب على ذلك أنَّ أيَّ كائن، لو تغيَّرَ بطريقةٍ طفيفة على نحوٍ يفيدُهُ، في ظلِّ الأوضاع المعقَّدة للحياة، التي ينتابَها التغيُّر في بعض الأحيان، مثل هذا الكائن ستكونُ له فرصة أفضَل للبقاء، ومن ثمَّ يُصبِح من الكائنات التي يجري عليها الانتقاء الطبيعي، إذ أنَّها تكون قادرة على التكيُّف مع

التغيُّراتِ التي تحدُث في البيئة، ومن ثمَّ تنتقِل هذه الصِّفة الجديدة إلى أفراد الأجيال القادمة عن طريق الوراثة. أما الكائنات التي لا يحدُث فيها هذا الفارق العرَضي فإنَّها تنقرض في المدى الطَّويل.

ويختلِف دارون في هذه النُّقطة مع لامارك؛ إذْ أنَّ هذا الأخير كان يرُجِع أسباب تغيُّر الكائنات الحيَّة من النَّاحية الفسيولوجيَّة إلى تأثيرِ البيئة عليها، بينما ذهبَ دارون إلى أنَّ التنوُّعات البسيطة التي تظهَر بين بعض أفراد النُّوع الواحد تُساعِدُهُم على التكيُّف مع البيئة وبالتالي البقاء. وقد استخدمَ دارون لشرح نظريَّته نفس مثال لامارك ـ مثال الزَّرافة ـ لكنَّهُ فسَّرَهُ تفسيراً مختلفاً. إذْ بيَّن أنَّ أسلاف الزَّراف كان منها الطَّويل الرَّقبة والقصير الرَّقبة، ثمَّ تنازَعَت على البقاء، واستطاعت الأنواع الطَّويلة الرَّقبة أنْ تصِل إلى أوراق الأشجار وأنْ تأكُلَها، فانتقَتها الطَّبيعة وانتخبَتها لتعيش، بينما هلكَت الأخرى جوعاً، ثمَّ تكاثَرَت الأنواع الطَّويلة الرَّقبة تكاثُراً مُتزايداً، وورثَّت هذه الصِّفة للأجيالِ التَّالية، وبتكرارِ عمليَّة الانتقاء والانتخاب على مرِّ الأجيال نشأَ النَّوع الحالي من الزَّراف طويل الرَّقبة. ويضرب دارون مثلاً آخر للحيواناتِ القُطْبيَّة ذات الفراء، فقد استطاعَت الحيوانات ذات الفراء أنْ تفوز في تنازُع البقاء مع الأنواعِ الأُخرى عديمة الفراء، وتحمَّلَت برودة البيئة شتاءً، فانتقَتها وانتخبَتها الطَّبيعة لتعيش، بينما هلكَت الأنواع الأخرى، ثمَّ ورَّثَت هذه الصِّفة للأجيالِ القادمة.

ويُمكِنُ تلخيص نظرية دارون في أربعةِ قوانين رئيسيَّة:

قانون الصِّراع من أجل البقاء: فهناكَ خصوبةٌ هائلةٌ في الطَّبيعة، ومن ثمَّ فإنَّ عدَد الكائنات العُضويَّة التي تُولَد يزيدُ كثيراً على ما

(15)تتحمَّله البيئة الطَّبيعية. فلو أنَّ هذه الملايين الناتِجة بقيَت لضاقَت بها الأرض وتعذَّرت الحياة، فسمكةُ البكلاه تضَعُ سنوياً 7,5 مليون بيضة، وزوجٌ واحد من الفِيَلة - وهي من أبطأ الحيوانات - تضعُ 20 مليون فرد في 250 سنة. ويُؤدِّي التَّنافُس على الغذاء الناجِم عن هذه الزِّيادة العدَدِيَّة - بالإضافة إلى خطر الأعداء الطَّبيعيين - إلى جعل الحياة عموماً صِراعاً مستمرَّاً من أجل البقاء، ومن الواضح أنَّ هذه مسألة حياة أو موت، فالمنتصرُ يبقى والمهزومُ يفنى، والصِّراعُ مميت لا يرحَم.

إذاً في الصِّراع من أجل البقاء إنَّما يتمُّ الفوز للفرد الذي تؤهِّله صفاتُهُ للغلَبةِ والبقاء. وهذه الصِّفات كثيرة ومختلفة بالنِّسبة للحيوانات والنباتات. فقد تكون الصِّفة المؤهِّلة للفوز والغلَبة صفةَ القوة أو الشَّجاعة أو كبر الجُثَّة أو صغَرها أو السُّرعة أو الجمال أو الذَّكاء، أو الحيلة في دفع الشَّر وتدبير القوت، أو الصَّبر على الجوع والعطَش، أو الجلَد على تحمُّل المؤثِّرات، أو غير ذلك. فإذا تمَّ الفوز للأفراد الذين لهم شيءٌ من هذه الصِّفات، وانخذَلَ الأفراد الذين ليس لهم ما يؤهِّلهم للغلَبة، كُتِبَ البقاءُ للصَّالحين للحياة، وحقَّ الفناءُ على غير الصَّالحين.

قانون بقاء الأصلَح وتبايُنات الأفراد: في وسطِ هذا الصِّراع الذي لا ينقطع يجِدُ بعض الأفراد أنَّ الظُّروف المحيطة بهم تتلاءَم مع مقدِراتهم الطَّبيعية وتساعدهم على الاستمرار والبقاء، بينما تُعاكِس الظُّروف أفراداً آخرين، والأمرُ في النِّهاية يرجع بالطَّبع إلى التنوُّعات أو الفُروق الفرديَّة التي تُوجَد داخل كلّ نوع، إذْ أنَّ الكائنات الحيَّة مختلفة حتى أفراد النُّوع الواحد تختلِفُ ضعفاً وقُوَّةً وطولاً وشكلاً،

(16)بعضُها أسرَع أو أقوى أو أذكى، لهُ مخالب أو أنياب أشدُّ حِدَّةً أو ألواناً أفضل تحميه، أو أيَّة صِفة جِسميَّة أُخرى تُفيد في بقاءِ الحيوان. ومن هنا استنتجَ دارون أنَّ بعضَ الأفراد أو السُّلالات تنجَح أو تتفوَّق على غيرِها في الصِّراع من أجل البقاء، وهو ما عبَّر عنه بـ «بقاء الأصلح».

بقاءُ الأصلح يعودُ في جذورهِ إلى التَّبايُنات بين الأفراد؛ فالأجسامُ الحيَّة ميَّالة للتَّبايُن، ببعضِ صِفاتِها، عن الأصل الذي نشأَت منه. ولذلك لا يتِم التَّشابُه كلّ التَّشابه بينَ الآباءِ والأبناء، ولا بينَ الأُصولِ والفروع، حتى النَّباتات التي يُخيَّل إلينا أنَّ أجزاءَها تامَّة التَّشابه، هي في الحقيقة مُتباينة، فلا تجِدُ ورقةً تشبَهُ أُختَها تمامَ الشَّبه. ولمَّا كانَ التَّبايُنُ جزئياً، ولا يتناول الأمور الجوهريَّة، فإنَّه يخفى على غيرِ العُلَماء، ولكن بمرور الدُّهور الطَّويلة يظهر التَّبايُن، ويتكوَّن النَّوع الجديد.

قانون الورَاثة: تنتقِلُ الصِّفات الوراثِيَّة للأفرادِ القوِيَّة التي فازَت في معركةِ البقاء إلى الأبناء، ومن ثمَّ يكونُ لهذا الجيل فُرْصةَ البقاء. ومع تكرارِ عمليَّة الانتخاب والانتقاء على مرِّ الأجيال، ولسِنين طويلة، تنشأ أنواعٌ جديدة تتكيَّف مع ظروفِ البيئة، وهذا ما يُسمَّى بـ «أصل الأنواع».

إذاً قانون الوراثة هو المُتمِّم لقانون التَّبايُنات، لأنَّ التَّبايُنات التي سبقَ ذِكرُها تنتقل بالوراثةِ من الأُصولِ إلى الفروع، وتكونُ في أوَّلِ الأمر جُزئيَّة وعَرَضيَّة، ثم تُصبِحُ بعدَ مرور الأزمنة الطَّويلة، جوهريَّة وتظهَر في الأنواع.

قانون الانتقاء الطبيعي: وهو القانونُ الذي ترتكِزُ عليه النَّظرية

(17)بأسرها، وخلاصتُهُ أنَّ قانون الوِراثة، كما ينقُل التبايُنات، ينقُل أيضاً جميع الصِّفات التي يحمِلُها الأصلُ إلى الفرع، أصليَّة كانت أو مُكتَسبة. وهذه الصِّفات منها النَّافع كالقُوَّة والصِّحة والذَّكاء، ومنها الضَّار كالأمراض والعاهات والشُّذوذ. أمَّا هذه الضَّارَّة فتنتهي إلى أحدِ أمرين: إمَّا أنْ تتلاشى، بتغلُّب النافعة عليها، وإمَّا أنْ تتغلَّب، فتؤدي إلى ملاشاة صاحِبَها بذاتهِ أو بنَسلِهِ. وأمَّا النافعة فهي التي تجعَلُ صاحِبَها ممتازاً وفائزاً في معركةِ الصِّراع من أجلِ البقاء.

ثمَّ تتوارَث الفروع هذه الصِّفات النافِعة، جيلاً بعد جيل، وبعد مرور ألوف من الأجيال، يبلُغ الامتياز حدَّاً يجعل من الفرْد الممتاز نوعاً جديداً. وهذا هو قانونُ الانتقاء الطَّبيعي الذي يراهُ داورن سبباً لتكوين الأنواع الحيَّة الموجودة اليوم على سطحِ الأرض.

اعتُرِضَ آنذاك على نظرية دارون باعتراضين:

الاعتراضُ الأول: أنَّهُ إنْ كانت سلسلة التطوُّر – التي بدأت من خليَّة في الكائنِ الحي وحتى بُلُوغها درجة عالية من التَّعقيد في الإنسان – صحيحة، فلماذا لم تتطوَّر الحيوانات ذات الخليَّة الواحدة والضَّعيفة؟

وأجابَ دارون بأنَّه: ليسَ من الضَّروري أنْ تتطوَّر جميع الكائنات الحيَّة، إذْ لعلَّ كائناً حيَّاً ليس بحاجةٍ إلى ذلك التطوُّر، بحيث كانَ يعيش في ظلِّ ظروف بيئيَّة لم تدْعُ الحاجة إلى تغيير هيئته، ولكن مع ذلك، فهذا الكائن – وطبقاً لمبدأ الصِّراع من أجل البقاء – أخذَ في سيرهِ حتى وصلَ إلى ما نراهُ اليوم.

الاعتراض الثاني: أنَّهُ لماذا لم نُشاهِد حدَّاً متوسِّطاً بين الأنواع المتطوِّرة أو بين الإنسان والقِرد؟

(18)وأجابَ دارون بأنَّ: الزَّمن الذي تعيشُ فيه الأنواع كحدٍّ متوسِّط قصيرٌ جداً بالنِّسبةِ إلى الزَّمن الذي تكُوِّن فيه الكائنات الحيَّة نوعاً جديداً.

قبل أنْ نذْكُر الآثار الفلسفيَّة لنظرية التطوُّر عند دارون من المفيد أنْ نُشير إلى ظروف وملابسات ظهور هذه النظريَّة.

أسرة دارون المحافظة كانت قد أرسَلَت دارون (عام 1828) إلى كيمبردج ليدْرُس اللاهوت ويُصبِح قسِّيساً! لكنَّهُ حصل على درجتهِ في اللاهوت من هذه الجامعة، ثمَّ أشبعَ أيضاً خلال ثلاث سنوات هوايتَهُ في دراسةِ التَّاريخ الطَّبيعي. كما صادق خلال الدِّراسة عالم النَّبات الشَّهير جون هنسلو الذي رشَّحَهُ ليصحب السَّفينة بيجل في رحلتِها التي قامت بها (في 27 ديسمبر 1821) لمسْح المناطق المجهولة في نصفِ الكُرَة الجنوبي، وخصوصاً أقصى الجنوب من أمريكا الجنوبية لاستكمال الخرائط المِلاحية البحريَّة الانجليزيَّة.

وقد استغرقت الرِّحلة زهاء خمس سنوات، عادَت بعدَها السَّفينة بما هو أعظمُ خطَراً من خرائط المِلاحة، وهو الإجابة المقترَحة عن مشكلة أصل الأنواع وتطوُّرها! إذْ بينَما كانت سفينة البيجل تقومُ بمهمَّتها، كان السُّؤالُ الذي يلِحُّ على ذهن دارون هو: «لو كان كلُّ نوعٍ من الحيوانات أو النَّباتات خُلِقَ منفصلاً كما هو الاعتقاد الشَّائع، فلماذا إذاً هذا التَّشابه الكبير بين الأنواع التي تفصِلُها بحارٌ واسعة؟ ولماذا لا يكونُ كلُّ نوعٍ من الأحياءِ متطوِّراً من نوعٍ سابقٍ له في الوجود؟».

ولقد جمع دارون مُخلَّفات لكائناتٍ مُنقَرضة منذُ ملايين السِّنين، بل لقد جمعَ من عِظام الحيوانات وحدَها على ظهر البيجل أحمالاً عدَّة أثارَت حفيظة الرُّبان وسُخريَّة البحَّارة، بالإضافة إلى الشُّحنات التي كان يُرسِلُها إلى مسقطِ رأسهِ من مواد مختلفة في الطَّريق. ومع هذا كلّه، فإنَّهُ لم يتسرَّع بعد عودتهِ ويُعلِن رأيَهُ على النَّاس، وإنَّما عكَفَ قرابة رُبع قرن آخر من الزَّمان على دراسةِ العيِّنات والمجموعات التي أحضرَها، وتمحيص الآراء واستنباط الأدِلَّة والبراهين.

وقد ساعدَهُ في ذلك فكرة استمدَّها من علْمِ الاقتصاد، وعلى وجهِ التَّحديد من المفكِّر الاقتصادي الانجليزي توماس مالتوس (1766-1834) وهي فكرة الصِّراع من أجل البقاء. وقد دوَّن دارون ذلك بقولهِ: “في اكتوبر 1828 تصادَفَ أنْ قرأت على سبيلِ التَّسلية كتاب مالتوس عن السُّكان، ولمَّا كانت ملاحظتي الطَّويلة المستمِرَّة لعادات الحيوانات والنَّباتات قد هيَّأت ذِهني لتقدير أهمية الصِّراع من أجل البقاء، وهو الصِّراع الذي يدورُ في كلِّ مكان، فقد تبادرَ إلى ذِهني على الفور أنْ تَبقى التغيُّرات المناسبة، وتتلاشى التغيُّرات غير الملائمة، فتكونُ نتيجة ذلك تكوين نوع جديد، وهنا أصبحَت لديَّ نظريَّة أستطيعُ أنْ أبدأَ منها”.

في عام 1859، أصدَرَ دارون كتابهِ أصل الأنواع، عرضَ فيه دارون مجموعة كبيرة من الأدِلَّة على التطوُّر. وقد أثارَ الكتاب ثائرةَ الكنيسة التي اتَّهمَت نظريتَهُ بأنَّها مُناقِضة لتفسير الكتاب المقدَّس للخَلق، ومؤدِّية إلى الحطِّ من الإنسان إلى مستوى النَّوع الحيواني.

لقد كان دارون مؤمِناً بوجودِ الله، لكن الحملة ضدَّ دارون كانت شعواء وقاسية إلى الحدِّ الذي خرجَ به رجال اللاهوت في العالَم، وكثيرٌ من رجال العِلمِ والسِّياسة والصَّحافة، عن أدبِ النِّقاش العِلْمي إلى السبِّ والشَّتم والاستهزاء والتهكُّم والتَّكفير.

ويكفيكَ أنْ تعلَم من أخبار هذه الحملة الهوجاء، التي استمرَّت في ضراوتِها إلى نهاية القرن التَّاسع عشر، مثلاً أنَّ أسقُف أكسفورد، وهو من أكبر العُلَماء، أعلَنَ في خُطبةٍ ألقاها أمام مجمع تقدُّم العلوم البريطاني، أنَّ «دارون ارتكبَ أشنع جريمة حينما حاولَ أنْ يُحدِّد مجدَ الله في فعْلِ الخَلْق». وقال الكاردينال هنري ماننغ: «إنَّ مذهبَ دارون هو فلسفةٌ وحشيةٌ تؤدِّي عقلاً إلى إنكار الإله». وأنَّ الدكتور به ري ـ كبير أساقفة مِلْبورن ـ وضعَ كتاباً حمَلَ فيه على دارون واتَّهمَهُ بأنَّهُ «يزرع في نفوسِ النَّاس بذرةَ الكُفر وإنكار الكُتُب السَّماوية». وأنَّ المونسنيور سه غور في فرنسا قال عن مذهبِ دارون أنَّهُ «من المذاهب المرذولة التي لا يُؤيِّدها إلا أحط النَّزعات وأسفل المشاعر، فأبوها الكُفر وأُمُّها القذارة...».

في المقابل، رغم أنَّ دارون كانَ انطوائيَّاً خجولاً، إلا أنَّهُ وجَدَ في عالم البيولوجيا البريطاني توماس هَكسلي (1825-1895) مُجادِلاً رائعاً، ونصيراً قويَّاً، حتى أنَّهُ أطلَقَ على نفسِهِ “كلب حراسة دارون”! وفي اجتماع مؤتمر تقدُّم العلوم البريطاني بمدينة أُكسفورد احتدَمَت المناقشة بينَهُ وبين أسقُف أُكسفورد حينَما سألَهُ الأخير باستخفاف: «هل يسمَح السيد هكسلي أنْ يُخبِرَنا هل كانَ القِردُ أحد أجدادِهِ لأُمِّهِ

أم لأبيهِ؟» فأجابَ هَكسلي ببراعةٍ بعد أنْ عرضَ بوضوح آراء دارون وختمَ كلامَهُ بعبارتهِ الشهيرة: «ومهما يكُن من شيءٍ فإنِّي أُفضِّلُ أيُّها السيِّد أن يكونَ القردُ جدَّاً من أجدادي عن أنْ يكونَ جدِّي أُسقُفاً مثلَك!» وهاجَت القاعة، حتى أنَّ رُبَّانَ البيجل أخذَ يُلوِّحُ بالإنجيل مُندِّداً باليومِ المشؤوم الذي وافقَ فيه على أنْ يحمِلَ دارون على ظهر سفينته! ولقد حدَثَت هذه الضجَّة الكبرى على الرَّغمِ من أنَّ دارون لم يكُن يستهدف إلا تفسير الطَّريقة التي تحدُث بها التغيُّرات في الأنواع التي شاهدَها.

لنبدأ بتحليل نظرية دارون في التطوُّر الطَّبيعي، التي أطلقَ عليها الفليسوف الأمريكي المعاصر دانيال دينيت (1942 -..) بـ “الفكرة الخطيرة”، لنستكشِفَ آثارَها الفلسفيَّة والدِّينية، ولماذا نُظِرَ إليها على أنَّها خطيرة تُهدِّد اعتقادات المؤمنين الدِّينية؟ يُمكِنُ تلخيص ذلك

ـ كما ذكرَ جون هاوت ـ في ثلاثةِ قضايا:

التنوُّعات التي تُؤدِّي إلى الاختلاف بين الأنواع هي عشوائيَّة بشكلٍ صِرْف. من ثمَّ هذا يشيرُ إلى أنَّ عمل الطَّبيعة هو اتِّفاقي ولا عقلاني. ومعظمُ عُلَماء الأحياء ما زال يسيرُ على طريق دارون، فينْسِبُونَ عملَ الطَّبيعة إلى الصُّدفة.

حقيقة أنَّ الأفراد يُصارعونَ ويُكافحونَ من أجلِ البقاء على قيدِ

الحياة، وأنَّ مُعظَمَهُم يُعاني ويخْسَر في هذه المنافسة، يُشيرُ إلى قسْوةِ الكون ووحشيَّتهِ، وخصوصاً تجاهَ الضُّعفاء.

إنَّ عمليةَ الانتقاء الطَّبيعي غير العاقِلة ـ والتي من خلالِها لا يبقى على قيدِ الحياة إلا الأصلَح ـ تُشيرُ إلى أنَّ الكونَ أعمى ومحايد (أو غيرُ مَعنِيٍّ) بالنسبةِ للحياةِ والإنسانيَّة.

هذه القضايا الثَّلاثة: العَشوائيَّة، قسْوة الصِّراع من أجل البقاء، والانتقاء الطَّبيعي الأعمى، كلُّها أوحت للعقْلِ الغربي بأنَّ الكون لا علاقةَ لهُ بشخصٍ، وغيرُ مرتبطٍ بأيِّ خالقٍ صانع.

القضيةُ الأولى تتطلَّبُ تحليلاً لمفهوم الصُّدفة (سأتناولُ هذه النقطة لاحقاً). والقضيةُ الثَّانية تتطلَّبُ عِلاجاً لـ مشكلةِ الشَّر (تناولتُ هذه النقطة باقتضاب، وعالجتها بإسهاب في دروسي التوضيحية في العدْلِ الإلهي). والقضيةُ الثَّالثة تتطلَّبُ تحليلاً لمفهوم الغائيَّة (سأتناول هذه النقطة لاحقاً).

على أيِّ حال، من منتصف القَرن الماضي، وحتى الآن، نجد أنَّ بعضَ المُفكِّرين البارزين رحَّبُوا بالأفكارِ الدارونية بوصفِها انتصاراً نهائيَّاً للشَّكِّ في الدِّين. حتى هَكسلي ـ المعروف بـ «كلب حراسة دارون» ـ آمنَ بنظريةِ التطوُّر كنقيض للإيمانِ باللهِ. البيولوجي الألماني إرنست هيكل (1834-1919)، المفكر الألماني كارل

ماركس (1818-1883)، عالم النَّفْس النَّمساوي سيجموند فرويد (1856-1939)، فريدريك نيتشه (1844-1900)...كلُّهم وجدُوا في أفكارِ دارون ما يدفُعُهم للإلحاد. الكثيرُ من علماءِ الطَّبيعة في عصرِنا هذا يربطون بين الدَّارونية وعدم الإيمان باللهِ.

فرويد مثلاً أشار في إحدى محاضراتهِ إلى تأثير هذه النَّظرية على الإنسان الحديث حيث قال: «لقد تلقَّت الإنسانية من يدِ العِلْم، فيما سلَف، طعنتين خطيرتين أصابَت في الصَّميم أنانيَّتَها السَّاذِجة. كانت الأولى عندما بيَّنَ للنَّاسِ أنَّ الأرضَ هيهات أنْ تكون مركزَ الكون، ما هي إلا هنة زهيدة في منظومةٍ كونيَّة لا نستطيع أنْ نتصوَّر ما هي عليهِ من ضخامة. وتقترن هذه الطَّعنة في أذهانِنا باسم «كوبَرنيكوس»، وإنْ كانَ في تعاليم مدرسة الإسكندرية شيءٌ شبيهٌ بهذا كلَّ الشَّبه.

أما الطَّعنةُ الثَّانية فجاءَت على يدِ عالِم الأحياء، يومَ انتزعَ من الإنسان ما يدَّعيهِ من مكانةٍ ممتازةٍ في نظامِ الخَلْق، فخرجَ عليه بأنَّهُ ينحدِرُ من سُلالةٍ حيوانية، ويبيِّن له ما تنطوي عليه نفسُهُ من طبيعةٍ بهيميَّة لا يُمكِنُ أنْ تُستأصَل. وقد قامَ بهذا الانقلاب في عصرِنا تشارلز دارون وولاس ومن سبقَهما، فاستُهدِفوا لأعنف ضروب المقاومة ممن كانوا يُعاصِرونَهم من النَّاس».

ورغم أنَّ دارون نفسَهُ كان حريصاً على تجنُّب أي نتائج أخلاقية لنظريتهِ، فإنَّهُ بعد نشر كتابه مباشرةً، كان من الواضح أنَّ

هذه النَّظرية ستترُك أثراً كبيراً على الأخلاق.

فنيتشه ـ مثلاً ـ تلقَّى فكرة الانتقاء الطَّبيعي والصِّراع من أجلِ البقاء ليُحوِّلَها إلى دعوةٍ للقضاء على الأخلاقِ المسيحيَّة، التي كان يُسمِّيها «أخلاق العبيد»، لكي يحِلَّ محلَّها نوعٌ آخر من الأخلاق، هو أخلاق السُّوبرمان (= الإنسان الأعلى)، وهو الشَّخصُ الذي يجِبُ أنْ ينظُر إليهِ العالَم على أنَّهُ مصدر المعرفة والسَّيطرة والقُوَّة، وهو أيضاً الشَّخص القادِر على التخلُّص من معوِّقات أخلاق العبيد.

المفكر البريطاني هربرت سبِنسَر (1820 ـ 1903) – أيضاً مثالٌ آخر - كانَ شعارُهُ “البقاء للأصلح”، وذهبَ إلى حدِّ المطالبة بعدَم تدخُّل المجتمع في عمليةِ الانتقاء الطَّبيعي، وأنْ لا يفعَل الأفراد أيَّ شيءٍ لتحسينِ أوضاعِهِم. بل إنَّ سبِنسَر اعترضَ حتى على التَّعليم، على أساسِ أنَّنا يجِبُ أن نترُكَ الطَّبيعة تُمارِسَ تأثيرَها علينا دونَ تدخُّلٍ منا. وبهذا تحوَّلَت صفات الغريزة والقُوَّة والأنانيَّة إلى الخصائص الوحيدة التي تُشكِّل قيمَ البقاء، أما صفات الخير والفضيلة فهي ترتبط بالضَّعف الإنساني!!.

ريتشارد دوكينز - عالم الأحياء الانجليزي - جادلَ في صانع السَّاعات الأعمى بأنَّ الانتقاء الطَّبيعي مع فتراتٍ تراكُميةٍ طويلة جدَّاً من الزَّمن كافيةٌ لتفسيرِ كلّ أنواع الكائنات الحيَّة المختلفة، بما في ذلك نحنُ. يقولُ دوكنز: لماذا نظلُّ بحاجةٍ لاستدعاءِ فكرة الله طالما أنَّ الانتقاء الطَّبيعي والتَّراكُم وحدَهُما كافيان لتفسيرِ كل الإبداع الذي نراهُ في قِصَّة الحياة؟ قبل دارون، نحنُ نُقِرُّ أنَّهُ كانَ من الصَّعبِ

العُثُور على أسبابٍ محدَّدة للإلحاد. ويبدو أنَّ النَّظمَ والتناسُقَ في الطَّبيعةِ كانا يدفعان للبَحثِ عن تفسيرٍ فوق - مادي، وبالتَّالي دليلُ النَّظْم لإثباتِ وجود الله رُبَّما كانَ لهُ معنى في تلكَ الأيام. لكن الأمر لم يعُد كذلك الآن؛ نظرية التطوُّر، المُنقَّحة باكتشافات البيولوجيا الجُزيئيَّة، حطَّمت فكرة الخالِق الصانِع التي كان مُعظَمُ النَّاس يعتقِدُ بها قبل مُنتصَف القرن الماضي. نظرية التطوُّر أزالَت مرةً واحدة وإلى الأبد أيَّ احترام فكري مُتبقِّي لفكرة الله!

اليوم لا يحمِل دوكينز وحدَهُ هذه القناعة. عددٌ كبير من عُلماء الأحياء التطوُّري، وكثيرٌ من فلاسفة الغرب، هم على نفسِ الرأي. دانيال دينيت، الفيلسوف الأمريكي المعاصر، في كتابهِ فكرة دارون الخطيرة جادَلَ وبطُرُق مختلفة بأنَّ الانتقاء الطَّبيعي هو التَّفسير الوحيد المعقول للتنوُّع في الحياة، قائلاً: «من خلال انتقاء تغييرات تكيُّفية صغيرة جدَّاً في الكائناتِ الحيَّة على مدى فترة تستغرِق عِدَّة مليارات من السِّنين، العمليَّةُ العمياءُ تماماً يُمكِنُها أنْ تُحقِّق كلَّ التنوُّع الذي نجِدُهُ في كوكبِنا، بما في ذلكَ الكائنات (البشريَّة) الموهوبة بالبَصَرِ والوعي. حتى الذِّهنُ البشري هو نهاية المطاف وربما نتيجة حتميَّة لسلسلةٍ غير عاقلة من حوادث مُتعاقبة. النُّقطة هي أنَّهُ لا حاجةَ لـ مُصمِّمٍ مُبدِع للإشرافِ على العمَليَّة. وهذا، وفقاً لدينيت، هو أخطر الآثار المترتِّبة على فكرة دارون، وخاصَّة بشكلِها المعاصِر من الدَّارونية الجديدة.

(26)لكن على ماذا استنَدَ مؤيدو نظرية التطوُّر عندما انتهوا إلى هذهِ النتائج الخطيرة؟ ما هي الحُجَج التي اعتقدوا أنَّها تؤيِّدُ موقِفَهُم؟

أدِلَّةٌ مستمدَّةٌ من الحفْريات: هذه الأدِلَّة كانت أقوى الحُجَج تأثيراً، لأنَّ بقايا الحفريات تُشكِّل سلسلة كاملة من الأشكال التي عاشَت في الأزمنةِ السَّابقة من أدناها إلى أرقاها، مما يدُلُّ على وجود نمو تدريجي للكائنات، فقد وُجِدَ أنَّهُ 1) في أقدَمِ حفريات الأرض لا تُوجَد إلا حفريات لكائناتٍ بسيطة ب) في الطَّبقاتِ الأحدَث منها أو الأعلى منها تُوجَد حفريات للكائِن الأكثر رُقِيَّاً ج) لا تُوجَد حفريات الثَّدِيَّات والإنسان إلا في الطَّبقات السَّطحية. وهذا يدُلُّ على أنَّ الحياة بدأت بكائناتٍ دقيقةٍ ظهرَت في الماء، ثمَّ انتقلَت إلى الأرض، ثمَّ زادَت الكائنات تعقيداً، فالطَّحالبُ سبقَت الحزازيات، وعاريات البُذُور سبقَت كاسيات البُذُور في مملكةِ النَّباتات. وفي الحيوانات كانت اللافقاريَّات أسبق في ظهورِها من الفقاريات، وفي الفقاريات نفسِها بدأت ظهور الأسماك ثمَّ تلاها البرمائيات ثمَّ الزَّواحف الضَّخمة التي تدرَّجت منها الطُّيور والثَّدِيَّات.

أدِلةٌ مستمدَّةٌ من الشَّكل الخارجي والتَّشريح المقارن: إذْ تشابَهَ أفرادُ كلّ مجموعة من الكائناتِ الحيَّة فيما بينَها تشابُهاً كبيراً في التَّركيب، فالفقاريات تتشابَهُ مع بعضِها رغمَ تميزُّها إلى أسماك البرمائيات، وزواحف، وطيور، وثدِيَّات، فهي لها هيكلٌ داخليٌّ

(27)يتكوَّن من جُمجُمةٍ تحتوي المُخَّ وعمود فقري، ثمَّ جهاز عصبي في الجهةِ الظَّهْرية من الجسْم، وجهاز دوريّ في الجهةِ البَطْنِيَّة من الجسْم، ثمَّ قناة هضميَّة في وسطِ الجسْم. وبدارسة الأطراف الأماميَّة لهذه الفقاريات، نُلاحِظُ أنَّها جميعاً تخضَعُ لنظامٍ تشريحي واحد، فهي تتكوَّن من عُضوٍ وساعِدٍ ورسغٍ وخمسة أصابع، رغم تحوُّر الطَّرف الأمامي في الخفَّاش إلى أجنِحةٍ واختزال الأصابع في الحيوانات الحافريَّة إلى إصبعٍ واحد.

أدِلَّةٌ مستمَدَّةٌ من عِلْم الأجِنَّة: فمن المعروف أنَّ جميع الكائنات تبدأ حياتَها بخليةٍ مُخصَّبة لا تلبَث أنْ تنقسِم، ويمُرُّ الجنين في نُمُوِّه بمراحل جنينية مختلفة. ولذلك يُقال أنَّ الجنين في مراحلِ نُموِّه المختلفة يحكي قصَّة تطوُّر أسلافه؛ فجنينُ الإنسان يُمثِّل الأطوار التي مرَّ بها التطوُّر على الأرض، فهو يبدأُ حياتَهُ بخليةٍ واحدةٍ تأخُذُ في الانقسامِ والزِّيادة على نحوِ ما تفعَل الخمائر، ثمَّ يمُرُّ بطَور ذي نسيجين الجوفمعويَّات، ثمَّ يمُرُّ بطورِ ذي خياشيم الأسماك، ثمَّ تظهَر الأيدي والأرجُل، ويكون له ذنَبٌ ويضمُر، وينبعِث للجنين شعرٌ يجعَل جِلدَهُ كجلدِ البهائم، وتظهَر الرِّئتان. كما أنَّ المراحل الأولى لتطوُّر الجنين يتشابه تشابُهاً كبيراً في الإنسانِ والحيوان حتى ليصْعُب التمييز بينهما؛ مثالُ ذلك جنين الإنسان والكلب والخفَّاش والزَّواحف وغيرها.

أدِلَّةٌ مستمدَّةٌ من الأعضاءِ المُتخلِّفة: فالأعضاء المُتخلِّفة توجد ناميةً في بعضِ الكائنات وضامِرةً في كائناتٍ أرقى لم تعُد بحاجةٍ إليها، مثل الزَّائدة الدُّودية، فهي ضئيلةٌ في الإنسان، كبيرةٌ في آكلاتِ الأعشاب، معدومةٌ في آكلات اللُّحوم. وكذلك الفقرات العُصْعُصيَّة،

(28)فهي ضامرةٌ في الإنسان لأنَّها تُمثِّل بقايا ذيل قديم، وهناك حالات نادرة يُولَد فيها بعضُ الأطفال ولهم ذيلٌ صغير. ومنها أيضاً الشَّعْر المغطِّي للجِسْم، فهو قليلٌ في الإنسان الحديث، كثيرٌ في الثَّدِيَّات الأخرى، والسببُ أنَّهُ لم يعُد للشَّعْر وظيفة التَّدفئة عند الإنسان الذي باتَ يستخدم الملابس، في حين أنَّ الشَّعْر لا يزال يقومُ بهذهِ الوظيفة في الحيوانات الأخرى. ومن أمثلتِها أيضاً الحلَمات الثديَّة في ذكورِ الثَّدِيَّات.

أدِلَّةٌ مستمَدَّةٌ من تحليلِ الدَّم والأنسجة: فالإنسانُ قد يُصابُ بأمراضٍ مُعيَّنة تنقُلُها إليه حيوانات أدنى منه، كما قد يعديها هو نفسُهُ. ومن هذهِ الأمراض السُّعار (الكلب)، والزُّهري، والكوليرا، والجرَب...إلخ. ويدُلُّ ذلك على التَّشابه بين الأنسجة والدَّم - سواء في التكوين أو التَّركيب - بين الإنسان والحيوانات الدُّنيا. كما أنَّنا نجِد فصائل مُعيَّنة من القِرَدة، كالسَّعادين (النسانيس)، عُرْضة للإصابة بنفسِ الأمراض المُعدية وغير المُعدية التي يتعرَّض لها الإنسان. فقد وجَدَ بعض العُلماء - بعد ملاحظةٍ طويلة - أنَّ السَّعدان (النسناس) كثيرُ الاستجابة إلى الزُّكام بنفسِ أعراضه المعروفة عند الإنسان، وأنَّ الزُّكام إذا عاودَهُ في فتراتٍ قريبة فقد يكونُ سبباً في أنْ يُصابَ بالسِّل. كما قد يُصاب أيضاً بالحُمرة والتهاب الأمعاء، وبياض العَين. كما قد لُوحِظَ أنَّ صِغارَها قد تموتُ وهي تشقُّ الأسنان اللَّبنيَّة، وللعقاقير فيها نفس تأثيرها في الإنسان. وكثيرٌ من هذه السَّعادين تهوى الشَّاي والقهوة والمشروبات الرُّوحية. ويُؤكِّدُ بعض العُلماء أنَّ سُكَّان شرقي أفريقيا يصطادُون فصائل منها بأنْ يتركوا قُربَ مسكنها أوعية مفعمة بالمريسة (البوظة) فتشرَب منها

(29)حتى تثمَل. والغريب أنَّ بعضاً منها ثملَ من شُرب البراندي فعافَهُ ولم يمَسَّهُ مرةً أخرى، فكانَ بذلك أعقل من أبناءِ آدم.

أدِلَّةٌ مستمدَّةٌ من التَّوزيع الجغرافي: وهي تعتمِدُ على أنَّ هناك جُزُراً، كاستراليا وجلباجوز (مجموعة جُزُر تقع في المحيط الهادي على خطِّ الاستواء وعلى بعد نحو 600 ميل غرب ساحل إكوادور) توجَدُ فيها مجموعةٌ كبيرةٌ من الأنواع النادرة. وهناك حُجَج أخرى مستمدَّةٌ من تربية السُّلالات النَّباتية والحيوانية إلى آخره.

أدِلَّةٌ مستمدَّةٌ من عِلم البيولوجيا الجزيئية: لعلَّ أبرز الأدِلَّة التي تستند إليها الدَّارونية الجديدة ما كشفَهُ عِلمُ الجينات من تشابُهٍ في الشَّفرةِ الوراثيَّة والجينات بين الأنواع التي ادُّعي حصول تطوُّر بينَها، أو ادُّعي أنَّها تنحدِر من أصلٍ واحد مشترك.

أجِد من الضَّروري أنْ أشرح أدِلَّة البيولوجيا الجزيئية بشيءٍ من التَّفصيل. سأستعين في ذلك بما ذكرَهُ د. عمرو شريف في كتاب كيف بدأ الخلق؟

لقد أظهرَ عِلْم البيولوجيا الجزيئية أنَّ جميع الكائنات الحيَّة – من البكتيريا إلى الإنسان – تتميَّز بتشابُهٍ ملحوظ في طبيعةِ الجزيئات العضوية المكوِّنة لخلاياها، وكذلك في شفراتها الوراثيَّة. ويمكن تحديد هذا التَّشابه فيما يلي:

1. تَستَخْدِم جميع الكائنات الحيَّة، نباتية وحيوانية، نفس الآليَّة الوراثيَّة (DNA، RNA، البروتينات).

2. يتكوَّن الحمض النووي الـ DNA من سلاسل يختلف ترتيب

حلقاتها من كائنٍ لآخر، ولكن هذه السلاسل المختلفة تتكوَّن من نفس النكلوتيدات (القواعد النيتروجينية) الأربعة.

يتم نقْل المعلومات الموجودة في الحمض النووي الـ DNA إلى الريبوزومات (لبناء البروتينات) بواسطة نفس الآليَّة الحمض النووي الـ RNA المِرْسال.

وكما تستخدم الشَّفْرة الوراثيَّة نفس اللُّغة (DNA، RNA، البروتينات)، فإنَّها تَستَخْدم نفس المصطلحات في إعطاء التَّعليمات. فالكائنات الحيَّة المختلفة تَستَخْدم جينات متشابهة و RNA متشابهاً لتكوين بروتينات متشابهة لتقوم بنفس الوظائف. مثالُ ذلك ما يحدُث في الميتوكوندريا، فهي تقوم بأكسدة المواد الغذائية باستخدام إنزيمات معيَّنة تُشفِّر لها جينات متشابهة في جميع الكائنات الحيَّة الحيوانيَّة، أي أنَّ هذه الكائنات تستخدم نمطاً جينيَّاً متشابهاً ليقوم بنفسِ الوظائف، بالرَّغم من اختلافِها في المظهر.

تتماثل الجينات التي تتحكَّم في وظائف معيَّنة في جميع الكائنات، كنُمو الأرْجُل مثلاً، فإذا نقَلْنا الجين المسئول عن تكوين الأرْجُل في الفأْر إلى البُرْعُم المسئول عن تكوين الجناح في ذُبابة الفاكهة، فسيُكوِّن البُرْعُم للذُّبابة رِجْلاً كأَرْجُلها بدلاً من الجناح.

توصَّل الباحثون إلى الجينات المسئولة عن نشأةِ الخياشيم وكذلك الذَّيْل في جنين الإنسان، وبالرَّغم من أنَّ هذه الجينات أدَّت وظيفتها لفترةٍ في جنين الإنسان فإنَّها خمَلَت وظلَّت موجودة بالرَّغم من عدم الاحتياج للخياشيم أو الذَّيْل في الجنين أو في الإنسانِ الكامل. إنَّ هذه الجينات التي تشبَه الجينات المقابلة لها في باقي الفقاريات، تعتبر بمثابة حفْريات على المستوى الجُزيئي،

(31)تُؤيِّد الأصل المشترك بين الإنسان وغيره من الفقاريات.

ظهَرَ مُؤخَّراً عِلْم حفْريات الـ DNA، ويقوم الباحثون فيه بأخْذ جُزء متبقٍ من سلسلة الـ DNA الخاص بالحفريَّة، ويتم إكثارهُ وتحديد تتابُع النكلوتيدات فيه لمعرفة العلاقة بينها وبين مختلف الكائنات المعاصرة. وقد تمَّ ذلك بصورةٍ مثالية مع حفريات الماموث التي تمَّ حِفْظُها جيداً في الجليد.

تَستَخْدم جميع الكائنات الحيوانيَّة على تنوُّعِها واختلافها سُبُل أيض متماثلة لإنتاج الطاقة اللازمة لبناء وعمل هذه الآليَّة الوراثيَّة، وكذلك للقيام بباقي أنشطة الخليَّة.

تتكوَّن الأنواع المختلفة من البروتينات في جميع الكائنات من تجمُّعات ومتتاليات مختلفة من عشرين حمْضاً أمينيَّاً فقط، على الرَّغم من وجود عشرات الأنواع من الأحماض الأمينيَّة الأخرى في الطَّبيعة.

أمكَنَ قياس درجة التَّماثُل في ترتيب النكلوتيدات (المكوِّنة للجينات)، وكذلك ترتيب الأحماض الأمينيَّة (المُكوِّنة للبروتينات) في الكائنات المختلفة بدِقَّةٍ كبيرة، أيدَّت مفهوم الأصل المشترك. فعلى سبيل المثال، ظهَرَ أنَّ إنزيم السيتو كروم – سي يتألَّف من نفس المائة وأربعة أحماض أمينيَّة بنفسِ التَّرتيب في كُلٍّ من الإنسان والشَّمْبانزي، بينما يختلف هذا البروتين بحمضٍ أمينيٍّ واحد عن نظيرهِ في قِرْد الريسس، ويزداد هذا الفرْق مع الخيل إلى 11 حمضاً أمينيَّاً، َّ يزداد مع سمَك التُّونة إلى 21 حمضاً أمينياً.

يُؤكِّد هذا العرض لأدِلَّة عِلْم البيولوجيا الجزيئيَّة أنَّ فحص تتابُع النكلوتيدات في الحمْض النووي الـ DNA وكذلك فحص الأحماض الأمينيَّة في البروتينات، لهما مرجعيَّة استشهاد على حُدُوث التطوُّر،

(32)كما يمُدَّانا بتصوُّرٍ مستقل للتَّاريخ التطوُّري للكائن الحي.

ومن بين مئات الاختبارات التي تمَّ إجراؤُها، لم يعُطِ أيٌّ منها دليلاً واحداً يدْحَض مفهوم الأصل المشترك والتطوُّر. ويمكن تقريب الاستدلال بالنّقاط السَّابقة على نظريَّة التطوُّر بالمثال التالي: إذا أظهَرَ الفَحْصُ المدقِّق لكتابين يضُمُّ كلٌّ منهما نفْس العدد من الأبواب والصَّفحات، أنَّ الكتابين متماثلان فيما تحتوي عليه الصَّفحات من كلماتٍ وحُروف، مع وجود فقرة إضافيَّة في بعضِ فصول أحد الكتابين. هل من الصَّواب القول بأنَّ كُلاًّ من هذينِ الكتابين قد كُتِبَ على حِدَه؟ أم الأصوب أنَّهُما طبعتان متتاليتان من كتابٍ واحد، وقد تمَّ إضافة هذه الفقرات على الكتاب الأصلي عند إصدار الطَّبعة التالية؟

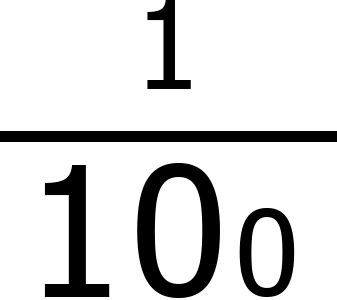

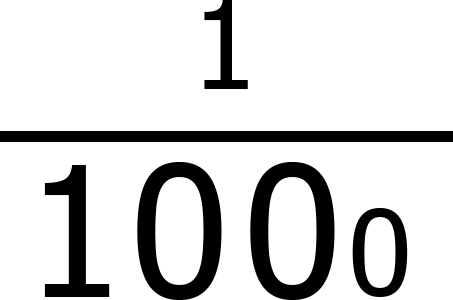

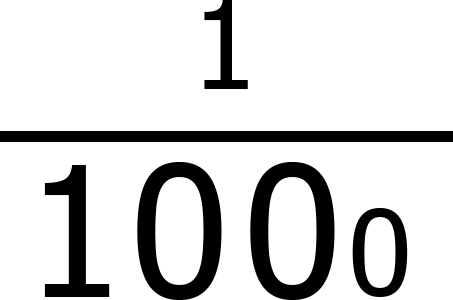

على ضوءِ ما سبق، إذا قارنَّا جينوم الإنسان بجينوم الشَّمْبانزي، وجدنا أنَّ الأوَّل يحتوي على 23 زوجاً من الكروموسومات، بينما يحتوي الثَّاني على 24 زوجاً. وقد اتَّخذَ معارضو نظرية التطوُّر من ذلك شاهداً لدَحْضِها، فاختلاف عدد الكروموسومات ليس بالشَّيء البسيط.

لكن بتدقيقِ النَّظَر في الكروموسوم البشري الثَّاني، وُجِدَ أنَّه يحتوي على الجينات الموجودة على كروموسومين من كروموسومات الشَّمْبانزي، وهما (2A-2B). وتفسيرُ ذلك أنَّ السَّلَف المشترك بيننا وبين الشَّمْبانزي (وباقي الرَّئيسيَّات) كان لديه 24 زوجاً من الكروموسومات، ثمَّ حدَثَ اندماجٌ بين كروموسومين من كروموسومات بعض أفرادهِ الذين شكَّلُوا الفَرْع التطوُّري الذي

(33)نشأ منه الإنسان، فأصبح عدد كروموسوماتنا 23 زوجاً، بينما بقيَت كروموسومات الفَرْع الذي نشأَ منه الشَّمْبانزي دون اندماج.

فضلاً عن ذلك، إذا عرفنا أنَّ كروموسومات خلايا جميع الكائنات الحيَّة تحتوي في أطرافِها على تتابُع من القواعد النَّيتروجينيَّة يُعرَف باسم «تيلومير» (مسئولٌ عن تحديد عُمْر الخليَّة) فقد وُجدَت التيلوميرات في طرفَي الكروموسوم البشري الثَّاني (كالمعتاد)، بالإضافة إلى تيلوميرين وُجِدا في منتصف هذا الكروموسوم، مما يُؤيِّد أنَّه يتكوَّن من كروموسومين منفصلين تمَّ اندماجَهُما.

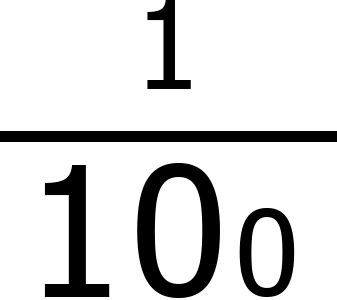

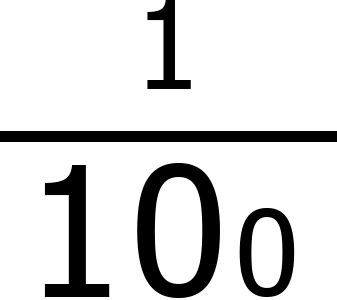

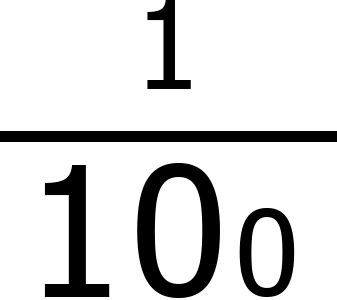

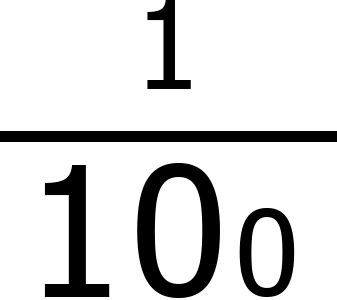

أكثر من ذلك، إذا عرفنا أنَّ في منتصف الكروموسومات منطقة تُسمَّي «السِّنْترومير» (مسئولٌ عن تنظيم انقسام الكروموسوم)، فقد وَجَدَ العُلماء 2 سنترومير في الكروموسوم البشري الثَّاني (أحدُهُما نشيط والآخر خامل)، ما يؤيِّد بقوَّة أنَّ هذا الكروموسوم قد تكوَّن من اندماج كروموسومين منفصلين لكلٍّ منهما السنترومير الخاص به. (أنظر الشكل:1)

(الشكل : 1)

للتَّعليقِ على نظريةِ التطوُّر، لا بُدَّ من تقسيمِ الكلام إلى جهاتٍ ثلاث:

الجهةُ الأولى: أطرَحُ فيها السُّؤال التالي: نظرية التطوُّر هل ما زالَت فرضيَّة أم صارَت حقيقة عِلْميَّة؟

الجهةُ الثانية: أطرَحُ فيها السُّؤال التالي: لنفترض جدَلاً أنَّ نظرية التطوُّر ثبتَتْ كحقيقة عِلْميَّة، هل ثمَّةَ تلازُم بين ثُبُوت النَّظرية وانهيار دليل النَّظْم؟ وبشكلٍ عام، هل ثمَّة تنافٍ بين نظرية التطوُّر والإيمان باللهِ؟

الجهةُ الثالثة: أطرَحُ فيها السُّؤال التالي: هل ثمَّةَ تعارُض مستقر بين نظرية التطوُّر ونصوص الكُتُب السَّماوية؟ وبنحوٍ أكثر تحديداً: هل ثمَّةَ تعارُض مستقر بين نظرية التطوُّر والقرآن الكريم؟

لنبدأ بدراسةِ نظرية التطوُّر على ضوءِ هذهِ الجهات الثَّلاث.

الجهةُ الأولى: فرضيَّةٌ أم حقيقة؟

هل ما زالَت نظرية التطوُّر فرضيَّة أم صارَت حقيقة عِلْمية؟ جواب هذا السُّؤال لا بُدَّ أنْ نبحَثَ عنهُ عند عُلماء الأحياء.

أود أنْ يعرف القارئ الآليَّة التي يسير عليها الباحث عادةً في العُلُوم الطَّبيعية. الباحث عندما يُواجِه سِلسلة من المُعطيات، يبحَث عن فرضيَّةٍ صالحةٍ تُفسِّر تلكَ المعطيات. وعندما تتأكَّد (أو تتعزَّز) الفرضيَّة – من خلال آليات مُعيَّنة – تصبح نظريَّة مقبولة، ثمَّ قد تصِل - بعد تراكُم القرائن والشواهد - إلى درجةٍ يُقالُ عندَها أنَّها صارَت حقيقة عِلْميَّة. في بدايةِ طريق البحث العِلْمي نبدأ بفرضيَّة،

(35)وفي نهايةِ هذا الطَّريق ننتهي بحقيقة عِلْميَّة. النَّظرية المقبولة تقَع في الطَّريق. وهناك فرضِيَّات عِلْمية كثيرة عميقة ومُهمَّة صارَت نظريَّات مقبولة، لكن لا يجرُؤ العُلماء على الادِّعاء أنَّها صارَت حقيقة عِلْميَّة.

ريتشارد دوكنز ـ عالم الأحياء المُلْحد ـ يُصِرُّ على أنَّ نظرية دارون صارَت حقيقة عِلْميَّة، وأنَّها باتت مُسلَّمة مفروغٌ من صِحَّتها....هذا الادِّعاء الدُّوجماطيقي لا ينسجِمُ أبداً مع العقلِ العِلْمي المتَّزِن، بل لا ينسجِمُ مع آراء عُلماء أحياء آخرين وجَّهوا انتقادات مُهِمَّة لنظرية دارون. بل يُشبِّه دوكنز نظرية دارون بكرويةِ الأرض....ويتساءل مستهجناً: هل يوجدُ إنسانٌ مثقَّف يُشكِّكُ بكروِيَّةِ الأرض؟ وفقاً لدوكنز، هكذا يجِبُ أنْ يكونَ موقِفُنا من نظرية دارون، علينا أنْ نتعاطى معها كحقيقة عِلْميَّة لا نشُكُّ في صحَّتِها، كما نتعاطى مع كروِيَّةِ الأرض!

مرَّة أخرى، عددٌ من عُلماء الأحياء المُتخصِّصين لا يتحدَّثون باللُّغة الجزمية التي يتحدَّث بها أمثال ريتشارد دوكنز ودانيال دينيت، بل أقصى ما يدَّعون – إنْ آمنوا بنظرية دارون – أنَّها تفسير مقبول للأحافير التي ظفرَ بها عُلماء الجيولوجيا والأحياء، ولتشابُه وتنوُّع

(36)الكائنات الحيَّة....أو أفضل تفسير للنتائج التي توصَّلَ لها عِلْم البيولوجيا الجزيئية.

ليس من مهمَّتي، ولا من شأني، البت بصحَّة أو خطأ نظرية التطوُّر. هذه مهَّمة وشأن المتخصِّصين في علم الأحياء. مهمَّتي تقتصر على الكشْف عن وجود (أو عدم وجود) ارتباط منطقي أو فلسفي بين النَّظَرية ودليل النَّظْم (أو الإيمان بالله). عندما يتحدَّث أمثال دوكنز بلُغةٍ جزميَّة، هو ـ في نظري ـ يُنفِّذُ أجندةً آيدلوجية، تتعلَّق بموقفه المسبق من الإيمان باللهِ. المُنْصِفون من عُلماء الأحياء ممن لا تُوجَد لديه أجندة آيدلوجية من هذا القبيل، لا يتحدَّث بهذهِ اللُّغة عادة. لا يمكنني القبول بالتهويل الذي يُمارِسُهُ دوكنز وأمثالُهُ تجاهَ من يتردَّد في الاعتقادِ بصحَّةِ نظرية التطوُّر. أنا لا أُنكر أنَّ لها قُدرةٌ تفسيريةٌ عالية، وتحظى بقَدْرٍ كبيرٍ من المُعطيات المؤيِّدة. لكن:

مشكلتنا الأساسيَّة ليست مع مفهوم التطوُّر وافتراض أصْل مشترك للكائنات، وإنَّما مع خلْط مفهوم التطوُّر ببعض الادِّعاءات الفلْسفيَّة كالقول بالعشوائية والصُّدْفة، ونفي الغاية والقَصْد (هذه النُّقطة سأشرَحُها قريباً).

ما أريد قولُهُ الآن، أنَّ الفلاسفة في هذه النقطة بالذَّات (علاقة مفهوم التطوُّر ببعض الادِّعاءات الفلْسفيًّة)، لا بدَّ أنْ يُدلوا بدلوهم. فقد يتوَّهم بعض المتحمِّسين للنَّظرية أنَّها تدْعم بعض الإدِّعاءات الفلْسفيَّة، في حين أنَّ الأمر ليس كذلك.

قد يُجادَل بأنَّ نظرية التطوُّر لم تصِل بعد إلى درجة الجَزْم بصحَّتِها، بل هي ما زالت في إطار النَّظريات المقبولة في الأوساط العِلْميَّة البيولوجيَّة.

(37)بالنسبة لهذه النقطة، علينا أنْ نلجأ إلى عُلماء الأحياء لنتأكَّد من شواهد الإثبات والنفي.

بعد دراستي لموقف الأوساط العِلْميَّة البيولوجيَّة من نظرية التطوُّر، يبدو لي أنَّ الأجواء العامة تقبل بها، وترى أنَّها تحظى بشواهد وقرائن قويَّة جداً، ولكن لا يوجد إجماع حولَ ذلك. فإنْ صحَّ تصويرنا لموقف تلك الأوساط والدوائر العِلْميَّة، ولم يرْقَ الأمر بعدُ إلى الإجماع، فستظلُّ نظريةً عِلْميَّة، لها ما للنَّظريات العِلْميَّة وعليها ما عليها.

بالتَّالي لا يمكن الأخذُ بها كمُسلَّمة مفروغٌ منها. خصوصاً عندما نجِد نُقَّاد هذه النَّظرية يُصِرُّون على أنَّ الأدِلَّةِ المباشرة على التطوُّر قليلةٌ. والمقصود بالأدِلَّةِ المباشرة الأمثلة التي يُمكِنُ أنْ نُلاحظها لحدوثِ تعديل فعلي، ومن هنا فإنَّ النَّظرية بأسرِها تظَلُّ ـ في نظرِهم ـ بلا إثبات.

إليكَ بعض الحُجَج التي قُدِّمت للرَّد على نظرية التطوُّر:

في كتابه أيقونات التطوُّر، عرَضَ جوناثان ويلز (1942-...) لعملية الخِداع والاحتيال الكبيرة في مواصلةِ تضمين كُتُب عِلم الأحياء المدرسيَّة صُوراً تتعارَض مع الأدِلَّة التي نشرَها عُلماء الأحياء أنفُسُهم وعرفوها منذُ سنوات عديدة، دون أن يُعطى الطلاب أيَّةَ إشارة لكون تلك الصُّور غير حقيقية ولا أساس عِلمي لها. وفيما يلي بعض الأيقونات التي حاولَ ويلز كسْرَها:

أولاً: تجربة ميللر – أوري عام 1953، التي استخدَمَت محاكاة للجوِّ البِدائي على الأرض، لأجلِ إنتاج بعض جُزيئات الحياة. ولكن عُلماء الكيمياء الجيولوجية كانوا مقتنعين منذُ عقود أنَّ جوَّ الأرض الابتدائي لم يكن مُطابِقاً ولا حتى مشابِهاً لتجربة ميللر – أوري، وأنَّ نتائج تلك التَّجربة ليس لها أيَّة صِلة أو علاقة بموضوع أصل نشأة الحياة.

وفي عام 1995، نشرَت مجلَّة العُلُوم أنَّ المتخصِّصين يرفضون بشدَّة نتائج تجربة ميللر لنفس السَّبب، ويُرجِّحون أنَّ الجو السَّائد وقت نشأة الحياة كان يحتوي على كميات ضئيلة من الهيدروجين (لأنَّه خفيف ويرتفع بعيداً عن الأرض) كما كان فقيراً كذلك في الأوكسجين. أما الغازات السَّائدة فكانت ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين وبخار الماء. وذكرت المجلَّة أنَّ ميللر إذا استخدمَ هذا الخليط فلنْ يحصَل على أحماض أمينية، ولكن على الفورمالدهيد والسيانيد، وهي مواد سامَّة لكلِّ أشكال الحياة، ولا يمكن أنْ تكون مصدراً للمركَّبات العضوية الحيوية كما يعتقد البعض. وإذا كان ميللر قد حصَلَ على ثلاثة من الأحماض الأمينية الاثنين والعشرين المطلوبة للحياة، فإنَّها كانت يمينية ويسارية بنِسَب متساوية، بينما لا تستخدم الحياة في تكوين البروتينات إلا الأحماض الأمينية اليسارية فقط.

ويضيف ويلز قائلاً: إنَّ تصميم الدَّارونيِّين على ذكْر التجربة في كتُبِهِم الحديثة بالرَّغم من خطأها، إنَّما يرجع إلى أنَّها الدَّليل المادِّي الوحيد المتاح لهم. وحتى لو صحَّت التجربة

فهي لا تدُلُّ على النشأة العشوائية للحياة.

ثانياً: يستعينُ أنصار نظرية التطوُّر عادةً بالشَّجرةِ الدَّارونيَّة للحياة، التي طِبقاً لها، تطوَّرت كلُّ الأنواع الحديثة من الكائنات الحيَّة تدريجيَّاً من سلَفٍ واحد عام مشترك. ولكن سِجِلّ المستحثَّات (الأحافير) يُظهِر أنَّ المجموعات الرَّئيسيَّة للحيوانات ظهرَت مع بعضِها في وقتٍ واحد مُتشكِّلة بشكلِها الكامل من أوَّلِ لحظة، دونَ وجود أيّ دليل على سلَفٍ مشترك، وهو أمرٌ معارض تماماً لتوقُّع دارون.

وقد وقعت المفاجأة الكبرى عندما ثبَتَ لعلماء الحفريات أنَّ انفجاراً أحيائياً كبيراً قد حدَثَ في العصر الكمبيري، وأنَّ جميع الكائنات الحيَّة الحيوانية ظهرت فجأة في هذا العصر (منذ 540 مليون سنة). وبدلاً من أنْ تُشبه شجرة الحياة لدارون هرَماً مقلوباً يقف على رأسِهِ (وهو الخليَّة الحيَّة)، أصبحَ الوضْعُ الحالي هرَماً مستقراً على قاعدةٍ عريضةٍ جدَّاً، تُشكِّلُها جميع الكائنات الحيوانية التي ظهرت في العصر الكمبيري.

ثالثاً: الرُّسومات التي رسمَها إرنست هيكل، والتي تُبيِّن التَّشابُهات بين أجِنَّة الفقريات التي يُفترض أنَّها تشيرُ إلى سلَفٍ مشترك....عُلماءُ الأحياء عرفوا منذُ أكثر من قرن أنَّ هيكل اخترعَ وزوَّر تلك التَّشابُهات المزيَّفة، وأنَّ أجِنَّة الفقريات البدائِيَّة الأولى مختلفة تماماً عن بعضِها البعض.

رابعاً: إنَّ هذه التَّشويهات للحقائق تُلقي بظلالٍ قاتِمة من الشَّكِّ على ما يدَّعيهِ الدَّارونيون من أدِلَّةٍ على نظريَّتِهم. ويعترِفُ ويلز أنَّ التطوُّر الدَّاروني ينجَح في بعض المستويات، مثل مقاومة المُضاد الحيوي في البكتريا، والتغيُّرات الطَّفيفة والثَّانوية في مناقير طائر البرقش. ولكنَّهُ يشيرُ إلى عدمِ وجود دليل على الإدِّعاءات العريضة والواسعة لتلك النَّظرية. ويُصِرُّ ويلز بنحوٍ خاص على أنَّ إدِّعاء الدَّارونية بأنَّ البشَر نتاجٌ عرضيٌّ وثانويٌّ لعمليةٍ طبيعيةٍ وغير مُوجَّهة، ليس قطعاً استدلالاً عِلْمياً، ولكنَّهُ وِجهَةُ نظَرٍ فلسفيَّة فحسب.

مرَّة أخرى، لا أريدُ هنا أنْ أحكُمَ على نظريةِ التطوُّر سلْباً أو إيجاباً، لأنَّي لسْتُ متخصِّصاً في عِلْم الأحياء...لكن الموقِف المُضاد والناقِد لبعضِ عُلماء الأحياء، يدْعُوني – على الأقل – للحذَر من التَّوظيف الآيدْلوجي لها، والقبول السَّاذج للزَّعْم بأنَّها باتَت حقيقة عِلْميَّة يتعيَّن على الجميع الإقرار بها!

أولئكَ الذين يُدافعون عن نظريةِ التطوُّر ويتعاطَونَ معها كتفسيرٍ كامل، لم يُقدِّموا لنا تفسيراً لأصلِ الحياة وكيفيَّة نشوء الخلِيَّة، وإنَّما يفترضونَ أنَّ الحياة كانت موجودة من قَبل، ثُمَّ يُفسِّرونَ لنا مجراها! فكيف نقبل تفسيراً مادِّياً لتعدُّد الكائنات دون تفسير مادِّي لأصل الحياة؟ .

في المقابل، أصحاب نظرية التطوُّر يعترفونَ بجهلِهم بأصلِ الحياة وكيفيَّة نشوء الخليَّة (ويحاولون الاستعانة بنظريَّةِ الانفجار الكبير لسدِّ هذا النَّقْص)، لكنَّهم يذهبونَ إلى أنَّ الاعتراف النزيه بالجهل، أفضل بكثير من التَّفسيرِ الدِّيني السَّاذج القائم على الخيال!

أقول: بغض النَّظر عن التَّفسير الدِّيني (أو ما يُعرَض على أنَّه تفسيرٌ ديني)، اعترافُ أصحاب نظرية التطوُّر بجهلِهِم بأصل الحياة وكيفيَّة نُشوء الخليَّة، دليلٌ بحدِّ ذاتهِ على أنَّ التَّفْسير الذي يُقدِّمونَهُ - لوجود التنوُّع في الكائناتِ الحيَّة والتعقيد في نظمِها وتركيبِها - ليسَ كافياً.

ثمَّةَ اعتراضٌ منهَجي، أثارَهُ بعض الباحثين، منهم المرحوم مصطفى صبري (1869-1954)، يؤكِّد على أنَّ نظرية التطوُّر ومذهب دارون “لا يصِحُّ كونه مذهباً عِلْمياً مبنيَّاً على التَّجربة الحِسِّية، وإنما هو مبنيٌّ على الفَرْض والتَّخْمين، لأنَّ تولُّد الأنواع بعضها من بعض لا يكونُ في متناولِ الحسّ والمُعاينة. وليست مُعاينة المُستحاثات (الأحافير) المستخرجة من تحتِ الأرض المتوسِّطة بين نوعين موجودَين من الحيوان مُعاينة التوالُد، ولا مُعانية كونها واسطة في التوالُد، لاحتمال كون كلٍّ من الواسِطة وطرفيها نوعَاً مستقِلاً مخلوقاً برأسهِ، وليسَ من حقِّ المجرِّب أنْ ينتقِل من التَّشابُه المحسوس إلى التوالُد غير المحسوس مهما وُجِدَت الوسائط المقرِّبة بينَ المتشابهين. فإنْ انتقلَ، كانَ خارِجاً عن حُدودِ التَّجربة، التي يدَّعون الوقوفَ عندَها”.

بعبارةٍ أخرى، اضطرَّ أتباع نظرية التطوُّر، لإثباتِ نظرَّيتهم، إلى تجاوُز حُدود المذهب الحسِّي أو التَّجريبي، لأنَّهم انتقلوا في استدلالِهم من محسوسٍ (= الأحافير أو التَّشابُه الخارجي أو حتى الجيني بين الكائنات الحيَّة) إلى غير محسوس (= فكرة التطوُّر)، واتَّكئُوا في ذلك على استقراءٍ حَدْسي، لإثباتِ أمر لم ترْصُدهُ الحواس ولم تتحقَّق منهُ التَّجربة.

يُجيبُ بعض أتباع نظرية التطوُّر: مشكلتُكُم - يا من تعترضون على النَّظرية - أنَّكم تأخُذون التطوُّر بمعنى ضيِّق، وتُريدونَ أنْ ترَوا التطوُّر في حياتِكِم...بالتأكيد لن ترَوا تطوُّراً في الكائناتِ الحيَّة في حياتِكِم...لأنَّ التطوُّر الذي نتحدَّث عنه لا يتحقَّق إلا بعمليةٍ تراكُميَّةٍ طويلةٍ جدَّاً، ربما تتطلَّب مئات الملايين من السِّنين.

تعليقي على ذلك: حتى لو أخَذنا التطوُّر على المدى الطويل...مع ذلك، فكرةُ التطوُّر - المُستنتَجة من ملاحظة الأحافير أو التَّشابُه الجيني بين الكائنات الحيَّة - بحدِّ ذاتها تُعتبَرُ انتقالاً من محسوسٍ إلى غير محسوس. بل إنْ أُخِذَ التطوُّر على المدى الطويل يزيدُ الأمرُ إشكالاً، لأنَّهُ تجاوزٌ من غيبِ زمنٍ معاصر إلى غيبِ زمنٍ ماض، كالإشكال الذي يطرَحهُ الفلاسفة حول الاستقراء عندما يتساءَلون عن إمكانية الاستدلال على أنَّ الشَّمس كانت تُشرِق في القرون الماضية انطلاقاً من ملاحظة شروقها في زمنِنا المعاصر. بل إنَّ مثال شروق الشَّمس في القرون الماضية أقلُّ إشكالاً، لأنَّ شروق الشَّمس في القرون الماضية وإنْ لم يكن أمراً محسوساً بالنسبةِ إلينا، لكنَّهُ كانَ محسوساً بالنسبةِ إلى الأجيالِ السَّابقة الذين أخبرونا بأنَّ الشمس كانت تُشرِق. في حين أنَّ التطوُّرَ على مدى ملايين السِّنين

(43)غيرُ محسوسٍ لأي جيلٍ من الأجيال، لأنَّها فرضيَّة تتطلَّبُ أنْ يطولَ عُمر الإنسان ملايين السِّنين حتى يُدرك هذا التطوُّر، وهو أمرٌ يعسُرُ تحقُّقَهُ. ومرَّة أُخرى، استنتاج التطوُّر من ملاحظة الأحافير ومجرَّد التَّشابه – حتى الجيني – بين الكائنات الحيَّة، يُعتبَرُ انتهاكاً للمذهبِ الحسِّي أو التجريبي. فلا بدَّ من إعادة النَّظر في المذْهب المادِّي أساساً، وإعادة بناء نظرية غير مادِّية في المعرفة، حتى تتهيأ الأرضيَّة للقبول بنظرية التطوُّر.

الآن، طالما تحدثَّتُ عن تجاوُز أتباع نظرية التطوُّر لحدود المذهب الحسِّي أو التَّجريبي، صارَ من المناسب أن أنتقل إلى الجهةِ الثَّانية، لنرى ما إذا كانَ ثمَّةَ تلازُم بين الإيمان بنظريَّةِ التطوُّر وانهيار دليل النَّظْم وعدم الإيمان باللهِ، بنحوٍ يستبعِد أحدهما الآخر. بمعنى أنَّا لو آمنَّا بنظريَّة التطوُّر فلا بُدَّ أن نُنكِر وجودَ الله، وإذا آمنَّا بوجودِ الله فلا بُدَّ أن نُنكِر نظريَّة التطوُّر.

الجهةُ الثَّانية: هل ثمَّة تلازُم بين الاعتقاد بنظرية التطوُّر وعدم الإيمان بالله؟

هنا نتساءَل: لنفترض جدَلاً أنَّ نظرية التطوُّر ثابتة كحقيقة عِلْمية، هل ثمَّةَ تلازُم بين ثبوت النَّظريَّة وانهيار دليل النَّظْم؟ وبشكلٍ عام، هل ثمَّةَ تنافٍ بين نظريَّة التطوُّر والإيمان باللهِ وتوحيدِهِ؟

ذكرَ البعضُ أنَّ خَلْق أنواع الموجودات الحيَّة يحتمِلُ نحوَينِ من الفُروض:

الفرْض الأوَّل: يتمثَّل في نظريةِ ثبات الأنواع، التي يُعبَّر عنها أحياناً

(44)بـ «نظرية الخَلْق»، بمعنى أنَّ الخَلْق يساوي ثبات الأنواع، فإنْ كانت الأنواعُ ثابتةً فهي إذاً مخلوقة.

الفرْض الثَّاني: يتمثَّل في نظرية تبدُّل الأنواع.

أما لماذا تُسمَّى نظرية ثبات الأنواع بـ «نظرية الخَلْق»؟ فجوابُ ذلك: لأنَّ الأنواع إنْ كانت ثابتةً فسوفَ نضطَّرُ إلى القول بأنَّ كلّ نوع منها خرجَ فجأةً من العدَمِ إلى الوجود في يومٍ ووقتٍ معيَّن، وأنَّهُ خُلِقَ من جهةٍ ما وراء الطَّبيعة، كما جرى ذلكَ في خَلْق آدم؛ حيث اقتضَت المشيئة الإلهيَّة – مثلاً - أنْ يُوجَد هذا الكائن فجأةً من العدَم.

للأسف، حاولَ البعضُ الدِّفاع عن التَّوحيد والايمان بالله، من خلال إنكار نظرية تبدُّل الأنواع، وقالَ بأنَّ الأنواع ثابتة، ولخلْقِها بداية زمانيَّة. وفي المقابل حاولَ المادِّيون إثبات مُدَّعاهُم بأنَّ الأنواع تتبدَّل، واستنتجوا من ذلك عدَم وجود الله.

رغم أنَّ دارون لم يكُن مادِّياً، وكانَ مؤمناً باللهِ، ولم يسعَ للوصول إلى هذهِ النَّتيجة (عدم وجود الله)، لكن جاءت - مع

(45)الأسف ـ جماعةٌ من المؤمنين بالله، وجاء آخرون من المُلْحدين، فأمسَكَ بعضٌ بطرفِ نظرية ثبات الأنواع وربطُوها بالإيمان بالله، وأمسكَ البعضُ الآخر بطرفِ نظرية تبدُّل الأنواع وربطُوها بالإلحاد، فصارَ الاعتقادُ بنظرية التطوُّر لدارون يستدعي إنكار وجود الله وعدم الايمان به.

ما حدَثَ فعلاً، كما يعرضه التَّاريخ الحديث، هو أنَّ العالَم الغربي شاعَت فيه بعض الأفكار الدِّينية القائلة بأنَّ كون العالَم مخلوق من قِبَل الله يستلزِمُ أن تكون جميع الأشياء ثابتة وبنمطٍ واحد دائماً، وبالتَّالي لا يحدُث تغيُّر في الكائنات الحيَّة، وخصوصاً في أصولِ الأنواع، فالتطوُّر إذاً غير ممكن، وخصوصاً التطوُّر الذاتي، أي المستلزم لتغيُّر ماهيَّة الشيء ونوعيته، فالأنواع إذاً ثابتة. في حين أنَّ المُلاحَظ في السَّابق هو أنَّهُ كُلَّما تقدَّم العِلم وتوسَّعت أبعادُهُ، زادت القناعة بمسألة التطوُّر في الأحياء وتبدُّل الأنواع. واستنتجَ البعضُ من ذلك أنَّ العِلْم، وخصوصاً البيولوجيا، يسير في اتجاهٍ مُعاكس للإيمانِ باللهِ!

الآن، إذا تتبَّعنا الآثار الفلسفيَّة القديمة، نجِد أنَّ ثمَّة نظريَّتان قديمتان، النَّظريةُ الأولى تتحدَّث عن تبدُّل الأنواع، وأُخرى تتحدَّث عن ثبات الأنواع. نظرية تبدُّل الأنواع قديمةٌ جداً، أشارَ إليها الفيلسوف المسلم ابنُ سينا (980-1037) في كتابه الشِّفاء والفيلسوف المسلم صدرُ المتألِّهين (1572-1640)

في كتابه الأسفار، وهي نظريةٌ منسوبةٌ إلى بعضِ فلاسفة اليونان، وبالتحديد نُسِبَت إلى اثنين، أحدهما انكسيمندروس أو انكسيماندر

(610- 546 ق.م)، والآخر انباذقلس أو أمبيدوكل (490 - 430 ق.م)، باختلاف اللَّفظ من اليونانية إلى الفرنسية. ونظريَّتهما تتحدَّث عن اشتقاق الأشياء بعضها من بعض، وأنَّ الموجودات كانت قليلة جداً، ولعلَّها لم تكُن أكثر من نوعٍ واحد، وأيضاً تتحدَّث عن أوَّلِ حيوان ـ أو موجود ـ وُجِدَ في العالم وكيف وُجِد، وأنه هل كان برِّياً أم بحريَّاً.

النظريَّةُ الثَّانية تتحدَّث عن ثباتِ الأنواع، القائمُ على أساس الحُدُوث الزَّماني لتِلكَ الأنواع. وهي النَّظرية التي يعتقِدُ بها النَّاسُ عادةً، وتتمثَّل في أنَّ الإنسانَ لم يكُن يوماً، فكانَ ووُجِدَ زوجاً من ذكرٍ وأنثى، وهكذا سائر الكائنات الحيَّة. وهذه النَّظرية ليست فلسفيَّة، لأنَّهُ لا يوجَدُ فيلسوفٌ يُصرِّح بحُدُوث الخَلق على هذا النَّحو، فالفلاسفةُ بين ساكتٍ عن ذلك، وبين من لم يتفوَّه بالخِلاف.

وهناك نظريةٌ ثالثة غير هاتين النَّظريتين، وهي وإنْ كانت غير صحيحة، فهي تقومُ على أساس ثبات الأنواع بلِحاظ القِدَم فيها، لا بلِحاظ حُدُوثها. فيقولونَ مثلاً: نوعُ الإنسان لم يُشتَق من نوعٍ آخر، بل هو نوعٌ قديم، لا أنَّهُ حادِثٌ قبلَ عشرة أو مائة ألف سنة أو قبل ملايين السِّنين. فكلَّما رجَعنا إلى الوَراء نجِد أنَّ الإنسانَ كان موجوداً، وهكذا سائر الأنواع الأخرى. فإنَّ جميع تلك الأنواع كانت ولا تزال على هذهِ الهيئة التي نراها. وقد مالَ إلى هذه النَّظرية كلٌّ

(47)من الفيلسوف اليوناني أرسطو (384 - 322 ق.م) وابن سينا، من جهةِ كونهما فيلسوفين، لا من جهةِ كونهما مؤمنَين بدِين، ونظرهما الفلسفي في ذلك هو أنَّ الموجودات كانت ومنذ الأزل.

لكن على أيِّ أساس انطلَقت هذه النَّظرية الثَّالثة؟ الجواب: هذه النَّظرية تبتني على أساسين: أساسُ التَّوحيد، وأساسُ الطَّبيعيَّات.

الأساسُ الأول: هو التَّوحيد، حيثُ كان يعتقد الحُكماء قديماً عدم انفكاك الخالِق عن المخلُوق، فحيثُ كانَ الله كان الخَلقُ معه، لأنَّ ذاتَهُ المقدَّسة أزليَّة، وفيضُهُ وخَلقُهُ كذلك في الأزل. فلا يصحُّ ـ في نظرِ هؤلاء الحُكماء ـ الاعتقاد بأنَّهُ تعالى أزليٌّ، ولكنَّهُ لا خَلقَ له، وأنَّهُ بقيَ كذلك مدَّةً من الزَّمن، ثم خلقَ الخَلقَ فجأةً ودفعةً واحدة، وذلك قبل مائة ألف سنة، أو مليون سنة، أو قبل المليارات من السِّنين، لأنَّهُ كلَّما ذكرنا رقماً لسنين، كان هذا الرَّقمُ محدوداً.....وهذا الكلام إلى هنا صحيح.

الأساسُ الثَّاني: هو الطَّبيعيَّات، فعُلماءُ الطَّبيعيَّات القديمة، كانوا يعتقدونَ بأنَّ الوضع الفلَكي غيرُ قابلٍ للتَّغيير، أي أنَّهُ لا يحصل أيُّ تغييرٍ في وضع الأفلاك في الماضي والحاضر والمستقبل.

وقد نتجَ عن هذينِ الأساسين، النَّظرية الثَّالثة القائلة بأنَّ الأنواعَ في العالَم كانت ولا تزال باقية. ومن هنا يتَّضح بأنَّ ما قيل من وجودِ نظريتان كلامٌ غيرُ صحيح، بل الصحيح أنَّ هناك ثلاث نظريات.

الآن، بعد تطوُّر العُلوم الطبيعية في العصر الحديث، تزلزَلَ رُكناً

(48)أساسياً من أركان نظرية أرسطو وابن سينا، لأنَّ نظريَّتَهم بُنِيَت على أنَّ الإنسانَ أقدَمُ الموجودات الحيَّة، وهو أساسُ خَلق السَّماوات والأرض. وحيثُ أنَّ أساس الفلَكِيَّات قد اختلف، تضَعضَعَ أحد أركان نظريَّتَهُم. لقد ثبتَ بالعِلمِ الحديث أنَّ وضع الأرض التي نعيشُ عليها اليوم يختلفُ اختلافاً كبيراً مع وضعِها قبل سنوات متمادية، حيثُ لم يستطِع أيُّ موجودٍ حيّ العيشَ عليها؛ وقد صرَّح ابن سينا بأنَّ الأرضَ حصلَ فيها آلافُ التغيُّرات بحيث صارَ البرُّ بحراً والبحرُ برَّاً، أمَّا أنَّ الأرضَ لم تكُن في يومٍ قابلة للعيش فهذا ما لم يُشِر إليه القُدَماء في كلماتِهم. وقد أثبتَ العِلمُ الحديث ذلك، فلا بُدَّ من بُطلان نظرية قِدَم الأنواع التي آمنَ بها أرسطو وابن سينا.

لا بُدَّ من الالتفات إلى أنَّا عندما نتحدَّث عن بُطلان نظرية قِدَم الأنواع، على ضوءِ ما أثبتَهُ العِلمُ الحديث، فنحنُ لا نريدُ إثبات أنَّ حُدُوثَ جميع الأنواع كان حُدوثاً مُفاجِئاً ليكون الاعتقاد بذلك مُلازماً للإيمان باللهِ وتوحيدِهِ، إنَّما نريدُ أن نقول بأنَّا هنا نتَّبِع الدَّليل العِلمي، لنرى هل يتلائم ما قالَهُ العِلمُ الطبيعي مع مسألةِ التَّوحيد أم لا؟ وسوف نجد أنَّ خلطاً وقعَ من جانب أتباع القول بتبدُّل الأنواع، ومن جانبِ السَّطحيين من أتباع التَّوحيد.

الخلطُ الذي وقعَ من جانب أتباع نظرية تبدُّل الأنواع، يتمثَّل في أنَّهم تصوَّروا أنَّ ما ذكروهُ في تبدُّل الأنواع كافٍ في تفسيرِ المعطيات من تقارُب جيني وأحافير وتشابُهٍ بين الكائنات الحيَّة. وأنا لا أريدُ القولَ ببطلان هذه النَّظرية، إنَّما أقول أنَّ ما ذكرَهُ دارون ولامارك – وكلُّ من جاء بعدهما ورمَّمَ أصول هذه النَّظرية – كلُّه غيرُ كافٍ في تفسيرِ حُدُوث الأنواع، إلا أنْ نلجأ في تفسير الحُدوث التَّدريجي

(49)والتطوُّر البطيء إلى الايمانِ بالتَّوحيد...لا بدَّ من إدخال مسألة التَّوحيد ليكونَ التفسيرُ لتلك المعطيات متكاملاً.

والخطأ الذي وقع فيه أتباع نظرية ثبات الأنواع، هو أنَّهم تصوَّروا أنَّ القولَ بالتَّوحيد يستلزمُ القول بثباتِ الأنواع، وأنَّ حُدُوث تلك الأنواع هو حدوثٌ آنيٌّ دَفعيٌّ. وعلى هذا الأساس حاولوا إنكار ما جاءَ به لامارك ودارون، مع أنَّ ما جاءا بهِ غيرُ كافٍ في تفسيرِ حُدُوث الحيوانات.

هنا تبرُز العلاقة بين نظرية التطوُّر ودليل النَّظْم؛ فإن كانَ ما جاءَ به لامارك ودارون كافياً في تفسير حُدُوث الأنواع وتبدُّلها، انخدَش وتزلزل دليل النَّظْم. وإنْ لم يكن كافياً، كان ما ذكراهُ مؤيِّداً لدليل النَّظْم. يقول المستدِل بدليل النَّظْم بأنَّا لو تأمَّلنا في وجودِ نباتٍ أو حيوان ما، لوجدنا فيه نَظْماً خاصَّاً، ولآمنَّا بتدخُّل قوة مدبِّرة في خَلْق هذه الموجودات. لكن إنْ كان ما ذكرَه لامارك ودارون كافياً في حُدُوث هذا النَّظْم، لبطلَ حينئذ دليلُ النَّظْم الدَّال على وجودِ الله. بعبارةٍ أخرى، لو قُلنا بأنَّ عينَ الانسان ـ مثلاً ـ بهذا التَّركيب الخاص المتناسب مع حاجة الموجود الحي تدُلُّ على وجودِ مُدبِّرٍ مبدعٍ ذي شعور خلقَها بهذا الشكل، وقال قائلٌ: كلا، يُمكِنُ تفسير هذا النَّظم الموجود في العين من خلال نظرية تبدُّل الأنواع، التي هي عبارة عن التطوُّر التدريجي المتراكم، حينئذٍ يسقُط دليلُ النَّظْم.

قد يعتقدُ شخصٌ – اعتقاداً ساذجاً - بأنَّ من لوازم الايمان بالله الاعتقاد بكونِهِ المؤثِّر المطلق في الوجود، بمعنى أنَّه يعتقد عدم تأثير العِلَل في العالَم، فإن قيل: أُصيبَ فلانٌ بالمرض الفلاني أو

(50)الميكروب الكذائي، يقول: كلا، لا يمكن أنْ يُؤثِّر هذا الميكروب، ولو قيل بأنَّ: الدَّواء الفلاني أشفى هذا المريض، يقول: كلا، لم يُشْفِهِ هذا الدَّواء، فإنَّهُ لا شيءَ في العالَم له ذلك التأثير. وعلاقة هذا الكلام بنظرية تبدُّل الأنواع، هو أنَّ بعض الأسباب والعِلَل تتدخَّل فعلاً في التغيير، فعندما يُنكر القائل تأثير الأسباب والعِلَل، عندئذٍ تُصبِح نظرية تبدُّل الأنواع ـ في نظرِهِ ـ نظرية إلحادية....لكن هذه الطريقة من التفكير باطلة، لعدم وجود أيّ تعارُض بين الاعتقاد بتأثير الأسباب والعِلل في العالَم والايمان بالله.

بالتالي ما يدَّعيه أمثال دوكنز بأنَّ من يُؤمِنُ باللهِ يُؤمِنُ في الحقيقةِ بإلهِ سدِّ الثَّغرات هو إدِّعاءٌ باطل، لأنَّا لا نستخدم الإيمان بالله لتفسير الظواهر المجهولة، بحيث نستعيض باللهِ عن البحث عن الأسباب والعِلل في العالَم، فنَكبِت بذلكَ ونُطفئ شُعلةَ الفضول المعرِفي لاستكشاف الأسباب والعِلل في العالَم، كما يدَّعي دوكنز.

أجدُني مضطرَّاً – كما وعدْتُّ - للتطرُّق لمفهومين فلسفيين مُهمَّين للغاية، الأول هو الصُّدفة، والثاني هو الغاية أو التَّفسير الغائي.

من الضَّروري التمييز بين قسمين من الصُّدفة: الصُّدفة المطلقة والصُّدفة النِّسبيَّة.

الصُّدفةُ المطلقة: هي أنْ يوجد شيء بدون سبب إطلاقاً، كأنْ توجد الخليَّة الحيَّة، أو الزَّرافة، أو الإنسان، أو يحدُث تطوُّر في الكائنات الحيَّة دون أيِّ سبب. والصُّدفة النِّسبيَّة: هي أنْ توجد حادِثة مُعيَّنة

(51)نتيجةً لتوفُّر سببِها، لكن يتَّفق اقترانُها بحادثةٍ أخرى بنحوٍ طارئ.

ما نجِدُهُ في الكون هو الصُّدفة النِّسبيَّة فقط، ولا وجودَ للصُّدفةِ المطلقة....بعبارةٍ أخرى لا وجودَ لحادثةٍ بدون سبب إطلاقاً، وإنَّما توجَدُ حادثة مُعيَّنة يتَّفق اقترانُها بحادثةٍ أخرى بنحوٍ طارئ، فيتزامَن وقوع الحادثتين.

الصُّدفةُ النِّسبيةُ: هي صُدفة فقط بالنِّسبة لمن لم يطَّلع على سِلسلة عِلَل الحادِثَتين اللَّتين تزامنَ وقوعهما معاً. أما من اطَّلعَ على سلسلةِ عِلَل كلّ حادثة من الحادِثَتين، فلن يرى أنَّ التقاءَ هاتين السِّلسلتين معاً في لحظةٍ ما كان صُدفةً بالنِّسبة له.

أستعرضُ مثالاً أُوضِّحُ من خلالهِ كيف تكونُ الحادثةُ صُدفةً بالنسبةِ لمن لم يطَّلِع على سِلسلةِ عِلَل الحادِثة، دون المُطَّلِع عليها، فإنَّ الحادثة لا تعتبر صُدفةً بالنسبةِ له.

لنفرضَ شخصين موظَّفين في وزارةٍ واحدة لحكومةٍ ما، يتلقَّيان الأوامر من جهةٍ واحدة، وأحدُهُما وهو «أ» موظَّفٌ في المُوصِل مثلاً، والآخر وهو «ب» موظَّفٌ في البَصرة، وصدرَ أمرٌ من العاصمةِ لـ «أ» أنْ يتحرَّك إلى نقطةٍ مُعيَّنة أُصيبَت بكارثةٍ في يومٍ مُعيَّن للقيام بعملٍ مُعيَّن، وبعدَ مُدَّة صدرَ أمرٌ لـ «ب» كي يتحرَّك إلى نفس النُّقطة في نفسِ اليوم للقيام بوظيفةٍ مُعيَّنة، وحينئذٍ من الطبيعي أنْ يلتقي الرَّجُلان في ذلك المكان، ويكونُ هذا الالتقاءُ صُدفةً بالنسبةِ إليهما، فيقولُ كلٌّ منهما: لقد التقينا في اليومِ الفلاني في النُّقطةِ الفلانية صُدفةً. إذ أنَّ كلّ منهما إذا لاحظَ طبيعةَ عملِهِ، لا يجد أنَّ لازِمَ ذلك أنْ يلتقيا، كما أنَّ هذا اللِّقاء لا يُمكِن التنبُّؤ به من قِبَلِ أيٍّ منهما. أمَّا من وجهة نظر الجهة التي أصدَرت المأموريَّتين اللَّتين يبدو أنَّهما لم

(52)تكونا مرتبطتين، فإنَّ اللِّقاء لم يكن صُدفةً أبداً، فالجهة التي أوجدَت هذا المسير من المُوصِل إلى تلكَ النُّقطة، وذلك المسير من البصرة إلى تلكَ النُّقطة أيضاً، ونظَّمت الأمرَ بحيث يصل كلٌّ منهما في يومٍ مُعيَّن إلى تلك النُّقطة، هذه الجهة لا يمكِنُها أنْ تقول: «لقد أرسلتُ الشَّخصين والتقيا صُدفةً في نقطةٍ واحدة»! أبداً، فإنَّ لقاءَهُما بالنسبةِ لهذه الجهة أمرٌ طبيعيٌّ ومتوقَّع.

وعليه، فالصُّدفةُ التي نتحدَّثُ عن وقوعِها في هذا العالَم هي أمرٌ نسبي، بمعنى أنَّها صُدفةٌ بالنسبةِ لغير المُطَّلِع، وليست صُدفة بالنسبةِ لمن لديهِ إحاطة بالحوادثِ والأوضاع والشَّرائط الخاصَّة. وعليه نقول أنَّه ليس في الواقع أيَّ مجال للصُّدفةِ والاتفاق، وهذا معنى المقولة: «يقولُ بالاتفاق جاهلُ السَّبب».

الجدير بالذِّكر أنَّ هذا الفهم للصُّدفة ينسجم تماماً مع فكر دارون، الذي حرَّفَهُ الدَّارونيون. يقول دارون: «تكلَّمنا في الفصولِ الأولى من هذا الكتاب في التحوُّلات، وأثبتنا أنَّها كثيرة متعدِّدة الصُّور، متنوِّعة الأشكال في الكائناتِ العضوية، إذْ تحدُث بتأثير الإيلاف، وأنَّها أقلُّ حدوثاً وتشكُّلاً، إذْ تنشأ بتأثيرِ الطبيعة المطلقة، وغالباً ما نسَبْنا حدُوثَها إلى الصُّدفة. على أنَّ كلمة «الصُّدفة» هنا اصطلاحٌ خطأٌ محض، يدُلُّ على اعترافِنا بالجهل المطلق، وقصورِنا عن معرفةِ السَّبب في حُدُوثِ كلِّ تحوُّل بذاتهِ يطرأ على الأحياء».

الآن، أتباع نظرية التطوُّر لا يؤمنونَ بالغائيَّة أصلاً، ويستبعدونَ من

(53)أذهانِهم أيَّ تفسيرٍ غائي، لأنَّهم يرون أنَّ معرفة أسباب الحوادث الطبيعية كافٍ لتفسيرها. لكن هل يتنافى الكشْف عن أسباب وعِلَل الحوادث الطبيعية مع الإيمان بوجود غاية لتلكَ الحوادث؟ بعبارة فلسفية دقيقة: الكشْف عن العِلَل الفاعليَّة للحوادث الطبيعية هل يتنافى مع الإيمان بعِلَل غائيَّة لها؟

تصوُّر التنافى بين الرُّؤية العِلْمية والرُّؤية الدينية ناشئٌ - على الأغلب - من تصوُّر التنافي بين التَّفسير الآلي (الفاعلي) والتَّفسير الغائي...ما أريدُ توضيحه هو عدَم وجود تنافي بين التَّفسيرين على الإطلاق. بالتَّالي لو افترضنا أنَّ نظرية التطوُّر استطاعت تفسير وجود الكائنات الحيَّة في الكون، فهذا لا يعني أنَّها فنَّدت التفسير الغائي لنشأتها، أو التفسير الغائي لنشأة الكون عموماً.

خُذ السَّيارة مثالاً. إذا نظرنا إلى هذا المثال نظرةً عِلميَّة موضوعيَّة، لوجَدنا أنَّ أجزاءَ السَّيارة لا تعمل بطريقةٍ غائيَّة، ولكنَّها تعمَل بطريقةٍ آليَّة عمياء وفقاً لقوانين آليَّة مُحدَّدة. فنفيرُ (= منبِّه) السَّيارة مثلاً لا يعمَل ليُحذِّر المارَّة من اقتراب السَّيارة، وإنَّما يعمَل بسببِ وجود تيَّار كهربائي يتحوَّل في دائرةٍ مُعيَّنة، ولأنَّه يُحدِثُ آليَّاً ذبذبةً في غشاءٍ معين...إلخ. والعجلةُ (= الإطار) تدورُ لا لتدفَع السَّيارة إلى الأمام، بل لأنَّ كميَّةً معيَّنةً من الطَّاقةِ الفيزيائيَّة قد وصلَت إلى مِحور العجلة. وقُل مثلُ ذلك في النَّبات والجسم البشري؛ فالعُصارة تصعَد في الشَّجرة لا لكي تُحقِّق هدَفاً معيَّناً، وإنَّما بسببِ التَّأثير الآلي لضَوءِ الشَّمس، وعضلات الجسم تتقلَّص، لا لكي تصفَع، بل بسببِ وجود طاقة عصبيَّة وعضليَّة...إلخ.

(54)إذا سلَّمنا بهذا اللَّون من التَّفكير، فإنَّ القارئَ قد يعتقدُ أنَّهُ أمامَ لغزٍ مُحيِّر. فأجزاءُ السَّيارة تعمَل بلا شك بطريقةٍ آليَّة طبقاً لقوانين فيزيائيَّة مُحدَّدة، لكن لا يزال من الصَّواب أنْ نقول أنَّ كلَّ عجلة، وكلَّ صمَّام، وكلَّ مسمار...إلخ له وظيفة يُؤدِّيها، ويُمكِنُ النَّظرُ إلى هذه الوظيفة على أنَّها غرضٌ أو غاية لو أنَّنا اعتبرنا السَّيارة كلَّها على أنَّها نتيجة تخطيط، أو تدبير صانع لها، لكن الغرَض هنا هو خارجُ الآلة، إنَّه في ذهنِ الإنسان الذي صمَّمها.

وقد يقولُ قائلٌ نفسَ الشيء على الشَّجرة، وعلى أجزاءِ الجسم البشري. صحيحٌ أنَّها كُلَّها لا بُدَّ أنْ تعمَل بطريقةٍ آلية، لكن يبدو مع ذلك أنَّ هناكَ غرَضاً تُؤدِّيه، تماماً كأجزاء السَّيارة. فلا شكَّ أنَّ غرضَ العين الرُّؤية، وغرضَ الأصابع القبضُ على الأشياء، وغرضَ الأسنان قضمُ الطَّعام وطحنه...إلخ. ولكن طالما أنَّها موضوعاتٌ طبيعيَّة، فإنَّها محكومةٌ في سلوكِها بقوانين طبيعيَّة، والغرَضُ لا بُدَّ أنَّهُ يكمُنُ خارجَ الجسم أو محايثٌ له، عند صانعِ العالَم، أعني الله.

بعبارةٍ أخرى، الشَّجرةُ أو الجسم البشري صمَّمها مُصمِّمٌ، فأجزاءُ الشَّجرة بدورِها لها غرضٌ ما: الأوراق تقومُ بوظيفةِ الرِّئتين، والشُّعيرات الدَّقيقة في الجذورِ تمتصُّ الغِذاءَ من الأرض، والجِذعُ القويُّ يُقاوِمُ الرِّياح، ولحاءُ الشَّجرةِ يحمي الأجزاءَ الحيويَّة التي تقع تحتَهُ تماماً. كما يعمَل جلدُ الحيوان ـ وما عليهِ من شعرٍ ـ على تدفئتهِ، وكما تعمل أسنانُ النِّمرِ الحادَّة على تقطيعِ الفريسة...إلخ.

يُجيبُ أتباع نظرية التطوُّر على ذلك، بأنَّا لو تأمَّلنا بإمعان، لوجَدنا أنَّ الأمرَ ما هو إلا تشابه ومماثَلة، فأجزاءُ الجسم أو النَّبات تشبَهُ

(55)أجزاء السَّيارة أو السَّاعة من حيثُ أنَّها تقومُ بوظيفةٍ معيَّنة بقصدِ تحقيق غاية هي الحياة في الجسم، أو النَّشاط في النَّبات، أو السُّرعة في السَّيارة...إلخ. وبالمماثلةِ والتشبيه نستنتجُ أنَّهُ ما دامت السَّيارة من إنتاجِ عقل، فإنَّ الجسمَ والنَّباتَ لا بُدَّ أنْ يكونَ كذلك (تذكَّر إشكال هيوم على دليل النَّظْم). والواقع ـ كما يرى أتباع نظرية التطوُّر ـ أنَّ ما نراهُ في النَّبات وفي الأجسام الحيَّة ليس إلا تكيُّفاً رائعاً. فهناكَ تكيُّفٌ بين أجزاءِ الشَّجرة وبين البيئة التي تعيشُ فيها، وهي تتألَّف من الشَّمسِ والتُّربةِ والهواء، كما أنَّ هناك تكيُّفاً بين فِراء الدُّب القطبي وبينَ المناخ الذي يعيشُ فيه. لكن هل يعني التكيُّف وجودَ عقل؟ هل يعني شيئاً أكثر من ملاءمةِ الكائنات الحيَّة للظُّروف التي تعيشُ فيها؟ ألا يُمكِنُ تفسيرُ هذهِ الظَّاهرة بالانتقاء الطبيعي كما اقترحَ دارون؟....هكذا يُفكِّرُ العقلُ الحديث، يبحث عن تفسيرٍ آلي (فاعلي) للحدَث، ويستبعد أيَّ تفسير غائي له.

إذاً من الضروري التمييز بين التَّفسير الآلي (الذي يقومُ على أساس بيان العِلَّة الفاعليَّة) والتَّفسير الغائي (الذي يقومُ على أساس بيان العِلَّة الغائيَّة). التَّفسيرُ الآلي أو الميكانيكي يعني تقديمُ تفسيرٍ آليٍّ للحدَث، أي تقديمُ سبب له. والتَّفسيرُ الغائي لحدَثٍ يعني تقديم غرض له.

لتوضيح ذلك سأستعين بتحليل قيِّم عرضَهُ الفيلسوف البريطاني والتر ستيس. يقول ستيس: افرض أنَّنا شاهَدنا رجُلاً يتسلَّقُ جبلاً، فقد نسأل لماذا يتسلَّقُهُ؟ ونحنُ في هذه الحالة نسألُ عن تفسيرٍ لهذا الحدَث. وهناك إجابتان مختلفتان عن هذا السُّؤال تبدو كلٌّ منهما

معقولة. فقد يقولُ قائلٌ: إنَّهُ يتسلَّقُ الجبل لأنَّهُ يريدُ أن يُشاهدَ المنظَرَ من فوق قمَّته...وهذا تفسيرٌ غائيٌّ لحادِثِ التسلُّق. وقد يُجيبُ عالِمُ النَّفس عن السُّؤال بسلسلةٍ من الأسباب والنتائج تنتهي بحركةِ أرجُل هذا الإنسان. فالطعامُ الذي تناولَهُ تسبَّب في إحداثِ طاقة اختُزِنَت في أجزاءٍ معيَّنة من جهازهِ العصبي، ثمَّ تسبَّب مثيرٌ خارجيٌّ في إطلاقِ هذه الطَّاقة، ثمَّ في إحداثِ تيَّارات عصبيَّة تسبَّبَت في إحداثِ تقلُّصاتٍ وارتخاءاتٍ لعضلاتهِ، وتسبَّبت في النِّهاية في دفعِ جسَدِهِ إلى أعلى الجبل....ويُسمَّى ذلك بالتَّفسير الآلي أو الميكانيكي لحركات هذا الرَّجُل.

وكضربٍ من التَّأكيد على الطَّبيعيتين المتعارضين لهذين النَّوعين من التَّفسير، ذهبَ بعضُ الفلاسفة إلى أنَّ الأسباب (= العلَّة الفاعلية) تدفَع الحدَث من الخَلْف، وأنَّ الأغراض أو الأهداف تجُرُّ الحدَثَ وراءَها من الأمام، في سلسلةٍ من الأسباب والنتائج تَتبَع الواحدة منها الأخرى في سلسلةٍ زمانية. ففي مثالِ تسلُّق الجبل السَّابق، يأتي المثيرُ أولاً، ثمَّ تحدُث بعدَ ذلك تقلُّصات العضلات. غير أنَّ المُفكِّرين افترضوا أنَّهُ في حالةِ التَّفسير الغائي، يأتي الغرض أو الهدف بعدَ الحدَث في الزَّمان وليس قبلَه كما يحدُث للسَّبَب. فرؤيةُ المنظَر من فوقِ الجبل - التي هي الهدف من تسلُّق الرَّجُل للجبل - تظهر إلى الوجود بعد أنْ تتِم عمليَّة التسلُّق بالفعل. وبهذا المعنى قيلَ أنَّ السبَب يدفَع الحدَث في الماضي، في حين أنَّ الغرضَ يجُرُّ الحدَثَ من المستقبل.

وهذا الجدال، الذي لا مُبرِّر له، هو رغمَ ذلك أحد العناصر الهامَّة بالنسبة لنا، وينبغي أنْ نفهمَها. فقد ساهمَ في انتشار الإيمان بأنَّ

(57)التَّفسير الغائي والتَّفسير الآلي مُتعارضان بطبيعتِهما ويطرُد الواحد منهُما الآخر. فلو كان التَّفسيرُ الآلي صحيحاً، فلا بُدَّ أنْ يكونَ التَّفسيرُ الغائي كاذباً والعكسُ صحيح. وهي وجهةُ نظر غير صحيحة على الإطلاق. هذا الإيمان بالتعارُض بين التَّفسيرين وأنَّهما ضِدَّان يطرُد بعضها بعضاً، هو جزءٌ من السَّبب (وليس كلُّ السَّبب) الذي جعلَ كثيراً من رجالِ العِلْم يحكُمون أحكاماً مبتسرة ضد التَّفسيرات الغائيَّة، ويعتبرونَها غير عِلْميَّة.

قد يُقال: لكن الحدَث يمكِنُ تفسيرُهُ تفسيراً تاماً وكاملاً عن طريقِ الأسباب (= العِلَل الفاعليَّة). افرض أنَّنا عرَفنا جميع الأسباب التي تتحكَّم في مجموعةٍ من الظواهر، ولتكُن (أ، ب، ج، د)، فلو أنَّ هذه كانت قائمة كاملة فسوف يُعَدُّ ذلك تفسيراً تاماً وكاملاً. وهو أيضاً تفسيرٌ آليٌّ طالما أنَّهُ لا يذكُرُ شيئاً سوى الأسباب، وليس ثمَّة فرصة إذاً، ولا ضرورة، لأيِّ تفسيرٍ آخر. وأيَّ محاولة لإقحام الأغراض أو الأهداف أو أيَّة أسباب أخرى، سوف يؤدِّي إلى خلطٍ واختلاطٍ يُغيِّر نظام التصوُّرات لا لزومَ لها.

والجواب يكمُنُ في التمييز بين الأهدافِ والأغراض. صحيحٌ أنَّ إقحام فكرة الأهداف المُقبِلة في التفسير تؤدِّي إلى مثل هذه النَّتيجة، طالما أنَّ الأهداف تكمُنُ في مستقبل الحدَث، ولا يُمكِنُ من ثمَّ أنْ تكون من بين الأسباب. لكن إدخال الأغراض - بمعنى الإرادة الحالِيَّة والرَّغبات الحاضِرة من أجل أهداف المستقبل - لن يكون له مثل هذه النَّتيجة. فالغرَضُ ليس هو الرُّؤية الفعليَّة للمنظَر الذي يُفسِّر التسلُّق الحالي للرَّجُل. فإرادتُهُ الحاليَّة ورغبتُهُ الحاضرة في تحقيقِ مثل هذا الهدَف هي التي تُفسِّر سُلُوكَهُ، أو هي على الأقل

(58)جزءٌ من هذا التفسير. وهذا يعني أنَّ الإرادة والرَّغبة هي أحد الأسباب في حركتِهِ، ولا شكَّ أنَّ من بين هذه الأسباب الدَّوافع العصبيَّة والتقلُّصات العضليَّة، غير أنَّ الأغراض والرَّغبات تظهر أيضاً في مكانٍ ما من سلسلةِ الأسباب. وذلك يُعادِلُ ردَّ السَّبب الغائي إلى نوعٍ من التَّفسير الآلي، فالتَّفسيرُ الغائي لتسلُّق الرَّجُل للجبل هو جزءٌ من التَّفسير الآلي.

ومن هنا فليسَ ثمَّةَ مُبرِّر للقول بأنَّ هذين النَّوعين من التَّفسير مُتناقضان، لا يتَّفِق أحدُهُما مع الآخر. ويبدو أنَّ الأمثلةَ الشائعة تُظهِرُنا على أنَّهما لا يُمكِن أن يكونا كذلك. فمن الواضِح أنَّ الرَّجُلَ يتسلَّق الجبل بسبب التَّيارات العصبيَّة والعضلات التي تدفَعهُ إلى الأمام. لكن من الواضحِ أيضاً أنَّ من الصَّوابِ أن نقول أنَّهُ يتسلَّق الجبل بسبب أنَّهُ يريدُ أن يرى المنظَر من فوقِ قمَّتهِ. وهذه الحقائق الواضحة لا يُمكِن أن يناقض بعضُها بعضاً.

يبقى ثمَّة لَبسٌ فيما يتعلَّق بالتَّفسير الغائي ينبغي إزالتُهُ. ففي مثال تسلُّق الإنسان للجبل، نجد أنَّ الغرض الذي يُقدَّم كتفسير لحركاتهِ كامنٌ في الموضوع المُتحرِّك ذاته، أعني داخل الإنسان. لكن لو قُلنا أنَّ للسَّاعةِ غرضاً، هو أنْ تُنبِّئُنا بالوقت، فإنَّنا بذلك نُشيرُ إلى الغرض الذي كان موجوداً في أذهان من صنعوا السَّاعة أو استخدموها. لكنَّا لا نعني بالغرض أنَّهُ موجودٌ داخل السَّاعة نفسها، أو أنَّ لها عقلاً، أو أنَّ عقل السَّاعة هو الذي يُحدِّد غرضَها. ويبدو أنَّ ذلك واضحٌ كلَّ الوضوح. ومع ذلك، إذا لم نتذكَّرُهُ فسوف نقع في الخلطِ بسهولةٍ شديدة.

وهو يُصبحُ أكثرَ أهمية عندما نطرح مشكلة: هل للكونِ غرضٌ؟

(59)فقد افتَرَضَ بعضُ الفلاسفة أنَّ الكون في ذاتهِ حيٌّ، بمعنى أو آخر، ويمكن أنْ تكون له في ذاتهِ أغراض. ولكن ما لم نُؤمن بذلك، فإنَّ السُّؤال هل للكونِ غرضٌ؟ لا بُدَّ أن يعني البحث عمَّا إذا كانَ هناكَ موجودٌ حيٌّ يرتبطُ بالكون على نحوِ ما يرتبط الصَّانع بالسَّاعة. ومن ثمَّ فإذا كانَ للعالَمِ غرَضٌ، سواءٌ أكانَ هو في ذاته حيٌّ، أو كان هناك موجودٌ حيٌّ هو الذي تتحكَّم أغراضُهُ في الكون وربَّما هو الذي صنعَهُ. ويمكن أن نُسمي النَّظرة الأولى بـ «الغائيَّة المُحايثة» والنَّظرة الثانية بـ «الغائيَّة الخارجيَّة»، ولقد اعتنقَ المفكِّرون النَّظرتين، لكنهم لم يُميِّزوا عادةً بينهما، بل أشاروا إليهما معاً باسم التَّفسيرات الغائيَّة للكون.

والتمييزُ بين التَّفسير الغائي والتَّفسير الآلي على جانبٍ كبيرٍ من الأهميَّة لفهم تاريخ الكائنِ البشري. وأحد التَّعارُضات بين العقل في العصر الوسيط والعقل الحديث، هو أنَّ الأوَّل سيطرَ عليه الدِّين، بينما سيطرَ العِلم على العقل الثاني. ويُمكِنُنا أنْ نُضيفَ أنَّ الدِّين ارتبطَ بصفةٍ عامَّة بالغائية، بينما ارتبطَ العِلمُ بالآلية. فسِمةٌ أساسيَّةٌ للعقل الحديث، استمدَّها من العِلم، هو أنَّ نظرتُهُ في الأعمِّ الأغلب آليَّة، وأنَّه ألقى بالنَّظرةِ الغائيَّة إلى الخَلف حتى إذا لم يُنكِرها تماماً. فمُعظَم علماء البيولوجيا آليوُّن، ويميلونَ إلى رفض التَّفسيرات الغائيَّة حتى بالنسبة لسلوكِ الموجودات الحيَّة، ونفس الكراهية للغائيَّة شائعةٌ في عِلْمِ النَّفس، إذ يُنظَرُ عادَةً إلى إقحام فكرة الغرَض على أنه عملٌ غيرُ عِلْمي.

هذا التَّمييز المهم بين التَّفسير الغائي (= العِلَّة الغائيَّة) والتَّفسير الآلي (= العِلَّة الفاعليَّة)، وبيان أنْ لا تعارُض بينهما، يكشِف عن الخطأ الذي وقعَ فيه كثيرٌ من أنصار نظرية دارون، عندما ذهبوا إلى أنَّ التفسير الذي قدَّمَتْهُ نظرية التطوُّر تامٌّ وكامل، وبالتالي لا حاجةَ للتَّفسير الغائي - الدِّيني - طالما أنَّ نشوء وارتقاء الكائنات الحيَّة تقع في أجواء مليئة بالصُّدفةِ والعشوائيَّة. لكن عرفنا من ناحية أنْ لا تعارُضَ بين التَّفسير الغائي والتَّفسير الآلي، بل يُمكِنُ النَّظر إلى التَّفسير الغائي على أنَّهُ جزء من التَّفسير الآلي إذا ميَّزنا بين الأهداف والأغراض، وقُلنا بأنَّ للكونِ - وما فيه من كائنات - أغراض....وعرفنا من ناحيةٍ أخرى أنَّ ما يُعتقَد أنَّهُ صُدفة واتفاق وعشوائيَّة إنَّما هو كذلك بالنسبةِ لمن لم يطَّلع على الأسباب، أما من أحاطَ عِلْماً بالأسباب، فلا صُدفةَ ولا اتفاق ولا عشوائيَّة، بالنسبة إليهِ، في هذا الكون.

نعود لسُؤالنا الأساس: هل ثمَّة تلازُم بين الاعتقاد بنظرية التطوُّر وعدم الإيمان بالله؟

قولُ القائل أنَّ من لوازم الاعتقاد بمخلوقيةِ الموجودات في العالَم هو الاعتقاد بأنَّها مخلوقةٌ دُفعةً واحدة، فإنْ لم تكن كذلك، بل خُلِقَت تدريجياً فلا تُعَدُّ مخلوقة! هذا الكلام باطل، لأنَّهُ على خِلاف أصول التَّوحيد. بل الله جعلَ خلْق الإنسان التَّدريجي من الآيات الدَّالة على وجودِهِ، كما في قولهِ تعالى: «ولقد خلَقنا الإنسانَ من سُلالةٍ من طين، ثمَّ جَعلناهُ نطفةً في قرارٍ مكين، ثمَّ خَلقنا النُّطفةَ علقة...»، إلى أنْ ينتهي إلى آخر

(61)مراحل الخَلْق، فالخَلْقُ التَّدريجي لا يُنافي أبداً الإيمانَ بالله.

إذاً خلاصةُ الجواب على السُّؤال: هل ثمَّة تنافٍ بين نظرية التطوُّر والإيمان بالله وتوحيدِهِ؟ وهل ثمَّة تلازُم بين ثبوت النظرية وانهيار دليل النَّظم؟ أنَّهُ لا يوجد أيّ تناف بين نظرية التطوُّر والإيمان باللهِ وتوحيدِهِ، ولا يُوجَدُ أيّ تلازُم بين ثبوت النَّظرية وانهيار دليل النَّظم، بل يمكن أنْ تُوظَّف نظرية التطوُّر – إنْ ثبتَ صحَّتها - لدعم دليل النَّظم. فيُقالُ – مثلاً - بأنَّ الإنسان، بما فيه من الدِّقةِ في النَّظمِ والتَّركيب بجميع ما يمتازُ به من خصوصيَّات، لم يخلُقهُ اللهُ دُفعةً واحدة، بل وُجِدَ بتلك الخصوصيات بتمهُّلٍ عبرَ سنين متمادية، حتى صارَ الإنسانُ بهذا الشَّكل المعقَّد والمتكامل.

يشرح الشيخ المُطهَّري لماذا تُعتَبر نظرية التطوُّر تفسيراً ناقِصاً للكون، فيقول: من الواضح أنَّ الأُسُس التي يطرحها علماء الأحياء للتطوُّر لا تكفي بمفردِها بأيِّ وجهٍ من الوجوه لتفسيرِ ظاهرة الخَلق. ومن المستحيل تفسير الخَلْق دون إدخال عُنصر القَصْدية والغائية للطبيعة.

إنَّ نقطة إتكاء الدارونية ترتكز على الانتقاء الطبيعي وبقاء الأصلح، وهذه حقيقة واقعية في معركة الحياة التي تُغربِل الكائنات، وأنَّ الكائن الحي الذي يتكيَّف مع البيئة بدرجةٍ أكبر هو الذي يتوفَّر على قابلية أكبر للبقاء. لكن حديثُنا يتركَّز حول السُّؤال التَّالي: هل الإمكانات الضَّرورية والمفيدة لحياة الكائن الحي يمكن أن تحصل

(62)ابتداءً صُدفةً واتفاقاً لكي تبقى أو تزول بعد ذلك في غربال الطبيعة؟

إنَّ قراءة عالم الموجودات يدُلُّ على وجود قوة خفيَّة مُدرِكة وهادِفة تخلُقُ في بُنيةِ الأحياء ما يجعلُها متلائمةً مع البيئة. إذا كانت جميع التغييرات الحاصلة في بُنية الموجودات الحيَّة على غِرار الأغشية التي تربط أصابع بعض الطُّيور المائيَّة، أمكن القول أنَّ هذا الغشاء ظهرَ صُدفةً بين أصابع هذه الطيور، وهو مفيدٌ في سباحةِ هذه الحيوانات، التي استخدمته بالفعل، ثمَّ أخذت هذه الأغشية بالانتقال وراثيَّاً إلى أعقاب هذه الحيوانات (بغضِّ النَّظر عن عدم قبول علم الوراثة لهذا الفرض).

لكن بعض البُنى المفيدة والضَّرورية للكائنات الحيَّة جاءت على صورةِ أجهزةٍ عظيمة جدَّاً ومعقدة، بالشكلِ الذي لا يمكن الاستفادة منها إلا حينما يكون جميع الجهاز قائماً بالفعل. نظير جهاز البَصَر، أو الجهاز التَّناسُلي. فكيف يمكن القول في مثل هذه الموارد أنَّ تغييراً حصلَ بالصُّدفة في بدنِ الكائن الحي وجعلَهُ أصلح للبقاء وحفظته الطبيعة في غربالها؟!

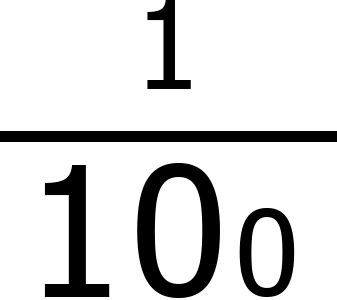

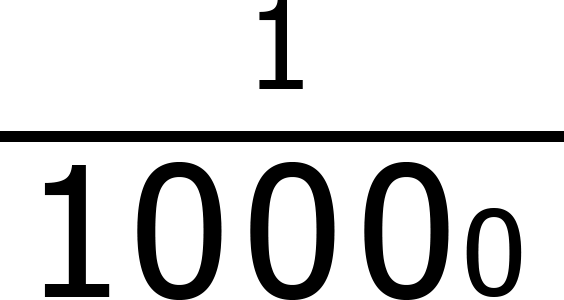

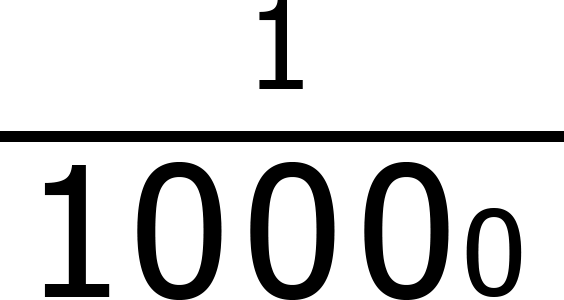

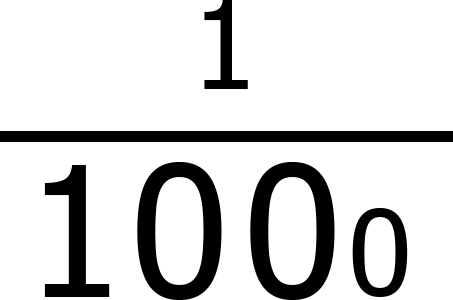

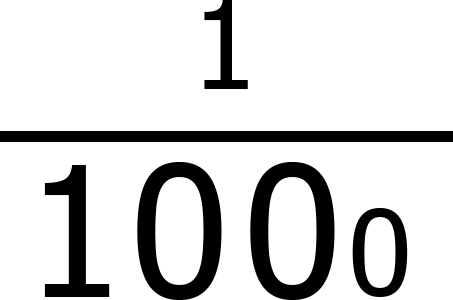

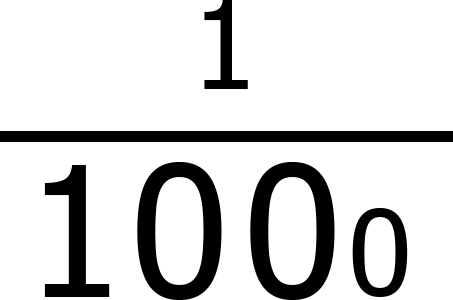

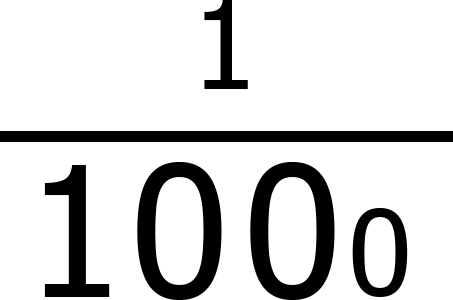

النقطة التي أثارها المطهري بالغة الأهمية، سيُؤكِّد عليها فيما بعد مايكل بيهي في كتابه صندوق دارون الأسود، تحت عنوان «مفهوم الأنظمة ذات التعقيد غير قابل للاختزال». ويقصد بيهي بهذا المفهوم الأنظمة التي تتركَّب من عِدَّة مُكوِّنات منفصلة البُنْية، لكنَّها تتظافر وظيفياً من أجل تنفيذ مهمَّة محدَّدة، وفي نفس الوقت إذا أُلغي

(63)أحد هذه المُكوِّنات يتوقَّف النظام عن العمل تماماً. وقد وصف بيهي مصيدة الفئران كنموذج للأنظمة ذات التعقيد غير قابل للاختزال (شكل 2). فالمصيدة تتكوَّن من خمسة أجزاء أساسية (قاعدة خشبية، خطَّاف الطُّعم، سوستة، عمود معدني، ماسِك للفأر)، وكلٌّ من هذه الأجزاء الخمسة مهم لوظيفة المصيدة، لكن إذا تمَّ إزالة أحد هذه الأجزاء لن تنقص وظيفة المصيدة بمقدار 20 %، بل ستتوقَّف تماماً عن العمل. لذلك يجب عند صناعة المصيدة تركيب الأجزاء الخمسة جميعاً في وقتٍ واحدٍ حتى تصبح صالحة للعمل.

(الشكل : 2)

لا أريد أنْ أدَّعي أنَّ مفهوم «الأنظمة ذات التعقيد غير قابل للاختزال» يدُلُّ على أنَّ الكون خُلِق بنحوٍ دفْعي بالضرورة، وأنَّه يدْحض نظرية التطوُّر....كلا...ما أدَّعيه هو أنَّ هذا المفهوم يدُلُّ - على الأقل – على أنَّ تطوُّر أي جزء من أجزاء منظومة معينة مشروطٌ بالأجزاء الأخرى...وهذا يساعدنا على فهم مقولة سأشرحُها قريباً،

وهي أنَّ الظواهر الطبيعية تُمثِّل احتمالات مشروطة، لا مستقلة.

قبل المطهَّري وبيهي، كان كريسي موريسون قدْ أشارَ في كتابهِ العِلْم يدعو للإيمان لهذه النقطة، حيث كتَبَ بعد شرح بُنْية العين العجيبة: «إنَّ جميع هذه العناصر، بدءاً من القرَنيَّة وانتهاء بالألياف العصبيَّة، يجب أنْ توجد مع بعضها في آنٍ واحد. إذْ مع فقد أيِّ واحدٍ من هذه العناصر، سوف تُصبِح الرُّؤية غير ممكنة. ومع ذلك، هل يمكن أن نتصوَّر اجتماع جميع هذه العوامل ذاتياً، وأنَّ كلَّ واحد منها يُنظِّم النُّور بالطريقةِ التي يفيدُ منه الآخر ويسدُّ حاجته؟».

في كتابه صانع السَّاعات الأعمي، وبالتَّحديد في الفصل الثالث

«تغيُّر صغير متراكم»، سخَرَ ريتشارد دوكنز من المؤمنين باللهِ، الذين يستدِلُّون على وجودهِ بالنَّظْم، من خلال تشبيه العالَم بالقصيدة الرَّائعة المكتوبة على لوحةِ الكمبيوتر، ويقولون: كما أنَّ احتمالَ أنْ يجلس قِردٌ على لوحة الكمبيوتر، ويدُقُّ على أزرارها بشكلٍ عشوائي، فينتُج جرَّاء ذلك قصيدة رائعة، هو احتمالٌ بالغ الضآلة، كذلك من البعيدِ جداً أنْ تُنتِج عجلة الحياة هذا النَّظم الرَّائع، ما لم تنطوِ على غايةٍ، ويكونُ وراءَها صانع.

يقول دوكنز أنَّ هؤلاء يتصوَّرون الحياةَ وكأنَّها فجأة ظهرت، أو خلال أقل من عشرة آلاف سنة....لكن لو عرفنا أنَّ الكون ظهر – كما يُؤكِّد العُلماء – قبل أربع إلى خمس مليارات سنة، فسوف نُدرِك إمكانيَّة ظهور هذا القدر من التعقيد والجمال والتنوُّع، من خلال عمليةٍ عمياء، وتراكُم تدريجي متمهِّل، وانتقاء طبيعي بطيئ جداً. صحيح أنَّ هذا القدر من التعقيد والجمال والتنوُّع، من البعيد جداً أنْ ينشأ خلال بضعة آلاف من السِّنين، وفق حساب الاحتمالات. لكن عندما نتحدَّث عن أربعة إلى خمسة مليارات سنة، فهنا ندرك أنَّ هذا ممكن، بل هو الذي واقعٌ فعلاً، لأنَّه التفسير المعقول الوحيد للحياة! بل هذا ما يثيرُ حيرتَنا ودهشتَنا...كيف أنَّ هذا الاحتمال البعيد والضئيل جداً قد تحقَّق؟!

على هذا الأساس، أكَّد دوكنز على أنَّ القرد، لو أُتيح لو الزمن الكافي، وهو يضرب عشوائياً على لوحة الكمبيوتر، فإنَّه سيتمكَّن من إنتاج كل أعمال شكسبير! وهو يعترف بأنَّ وقوع مثل هذا الاحتمال بالغ الضآلة، ويعود السبب في ذلك إلى أنَّ الانتخاب العشوائي هو

(66)من نمط الانتخاب بالخطوة الواحدة، حيث كل محاولة جديدة هي محاولة حديثة. لكن لو افترضنا أنَّ الانتخاب العشوائي هو من نمط الانتخاب التراكمي، حيث يُستخدم كلُّ تحسين مهما كان صغيراً كأساس للبناء في المستقبل، فإنَّ النتائج قد تصبح غريبة مدهشة. وواقع الأمر أنَّ هذا هو ما حدث بالضبط فوق هذا الكوكب، ونحن أنفسنا نُعَد من أحدث هذه النتائج إنْ لم نكن أغربها وأكثرها إدهاشاً.

ويضيف دوكنز: رغم أنَّ نموذج القرد/شكسبير يُفيد في تفسير الفارق بين الانتخاب بالخطوة الواحدة والانتخاب التراكمي، إلا أنَّه يُؤِّدي إلى اللَّبس في طرائق هامة. وإحداها هو أنَّ كلَّ جيل من التوالد الانتخابي، يكون الحكم فيه على عبارات الذرية الطافرة حسب معيار مشابهتها لغايةٍ مثالية بعيدة، هي كتابة عبارة مُحدَّدة من قصيدة شكسبير، في حين أنَّ الحياة ليست هكذا. فالتطوُّر ليس له غاية على المدى الطويل، لأنَّ الانتخاب الطبيعي التراكمي هو أعمى بالنسبة للمستقبل.

ولنا على ما ذكره الملاحظات التالية:

الملاحظة الأولى: إذا كان دوكنز لا يرى غاية للانتخاب التراكمي، أو إذا لم تُكتشف الغاية من الانتخاب التراكمي، فهذا لا يعني عدم وجود قصْد وغاية فعلاً، لأنَّ عدَم الوجدان لا يدُلُّ على عدم الوجود.

الملاحظة الثانية: الانتخاب التراكمي يفترضُ ضمْناً أنَّ هناك مُبَرْمِجاً وجَّهَ الكمبيوتر، وحسَّنَ اختياراته، وجعله يستفيد من الخبرة السابقة كأساس للبناء في المستقبل. إذاً ما المانع من القول أنَّ هذا الكون

(67)يفترضُ ضمْناً مُبْرمِجاً يوجَّه حركتَهُ، ويُتيح للكائنات الحيَّة أنْ تتطوَّر؟